行政運営においては「民活」という言葉を聞く機会は多い。厳しい行財政運営を強いられている地方自治において、その導入検討が不可避となっている手法である。しかし、民活の歴史や意義などを踏まえて求められる役割を考えると、民活の真の本領を発揮している事例は必ずしも多くない。シンクタンクで民活に携わってきた筆者としては、微力ながら民活の理解を広めることを企図して「民活シリーズ」を連載することとした。第一弾では、その背景と狙いに焦点を当ててみたい。

1.民活の歴史 -日本の民活は第三セクター方式から-

民活とは、「民間事業者の能力の活用」を指す略語である。そして民間事業者の能力とは、民間の資金調達能力や蓄積された技術、経営ノウハウのことを指している(これらを民間活力と称する場合もある)。従って民活とは、こうした民間の能力を行政運営に活用することを意味している。

日本における民活の代表的手法は、昭和の時代を通して「第三セクター方式」に長らく限定されていた。第三セクター方式(略称:三セク方式)とは、第一セクターである公共と、第二セクターである民間が共同して行う方式(ハイブリッド方式)のことで、官民共同出資による事業方式のことを指している。その歴史は古く、1932年に新潟県が出資することでそれまで競合していた民間3社を統合した佐渡汽船株式会社が国内初めての第三セクターと言われている。その後、官民共同型の事業方式として、第三セクター方式は全国で徐々に広がりを見せていった。

わが国で「民活」という言葉に焦点が当たる底流を作ったのは、1973年のオイルショックによる財政危機を契機に設置された第二次臨時行政調査会(第二次臨調、土光臨調とも呼ばれた)であった。第二次臨調は、「増税なき財政再建」を実現するためには国家財政のスリム化を進める必要があり、その中核的改革として政府系の公営企業の民営化を提言した。これを受けて、3公社(日本専売公社、日本電信電話公社、日本国有鉄道)などが対象となり、1985年から1987年にかけて順次手続きが進められ、完全に民営化されていった。「大きな政府」から「小さな政府」への転換の一環として取り組まれたもので、これが民活推進の基底となった。

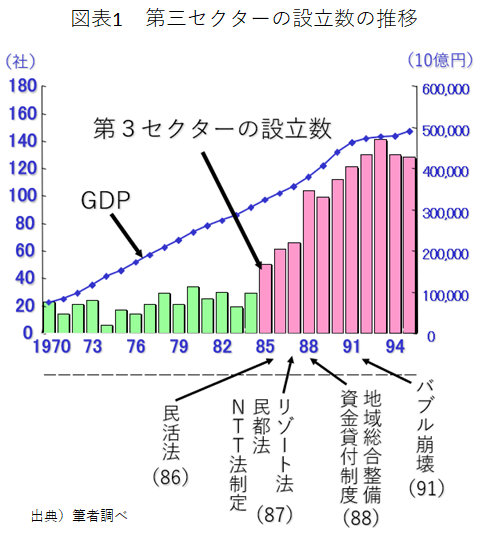

この「小さな政府」への転換を目指す政策潮流は、その後も断続的に今日まで論点化が続くことになる。地方に民活の第一波が波及したのは、1986年に民活法(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法)が制定されたのが皮切りであった。続く1987年には民都法、リゾート法、NTT法が矢継ぎ早に制定され、1988年には地域総合整備資金貸付制度が整備されたのだが、これらの制度はいずれも三セクを活用した事業を対象に補助金や低利融資を支援することがメニュー化されていたから、全国で三セクブームが巻き起こっていった。地方の活性化を図るためには、地方自治体の財源だけに頼ることは困難な情勢となっていたため、民間事業者の能力(資金、技術、経営ノウハウ)を活用することで、地方財政の負担増を回避しつつ地域振興事業を起こしていくことが企図されたのである。図1でご覧頂くと、国が整備したこれらの制度を背景に、1980年代後半に雨後の筍がごとく全国で三セクが急増していった事が分かる。

そして、1991年にバブル経済が崩壊すると、全国で三セクの経営破綻が相次ぐことになり、地域問題となっていった。これを境に、三セク方式が民活の代表手法として重用される時代が終焉するのである。

2.今日的な民活の領域 -新たな事業を起こすことではなく、既存の公共事業が対象-

バブル崩壊とともに三セク方式の新設はほとんどなくなったが、「小さな政府」を目指す潮流は以前にも増して強まっていく。そして平成11年(1999年)に制定されたPFI法が民活の第二波として地方に押し寄せていくこととなった。今日的な民活の原点は、このPFI法の制定にあるといってよい。

三セク方式の失敗の理由は、行政が新しい分野の地域振興事業を起こそうとして、三セクによる事業主体を安易に組成した点にある。新しい分野とは、リゾート事業、メディア事業、運輸事業、地域物産事業などであった。こうした新しい事業が地域振興上、不要という訳ではないが、三セクという官民共同事業であるという理由だけで採算性を精査する姿勢が緩み、収支見通しが生煮えの状態で見切り発車(三セク設立)してしまった点が破綻の原因であった。つまり、破綻すべくして破綻したのである。採算性さえ確保できれば、三セク方式として立派に成功した事例もあるのだが、破綻や赤字経営が表面化した三セクが全国にあまりにも多発したため、「三セク方式=悪い方式」というレッテルが貼られてしまった。

しかし、本来の反省すべき点は、民活の基底が「小さな政府」を目指すことにある以上、行政が新規事業開拓に乗り出すこと、即ち行政の事業領域を拡大することを厳に限定すべきであったことで、むしろ控えるべきであった点である。これとは反対に、行政が直営で行ってきた従来から存在する公共事業や公共サービス領域を導入対象とすべきという発想で今日的な民活が構想され、PFI法が制定されたのである。つまり、PFI法は行政改革の一環として導入すべき手法であるという性格が、制定段階で性格付けされているのである。

PFIとは、Private Finance Initiativeの略で、イギリスから輸入された考え方である。英名を直訳すれば「民活」となるのだが、従来から日本に根付いていた民活という言葉と区別するためにPFIを固有名詞化して制度化された。その定義は、PFI法の前文に記載されており、要約すれば「公共事業の設計、建設、資金調達、維持管理・運営を一括して民間に委ねる方式」と表現できる。冒頭に「公共事業の」と付しているのは、「従来からの公共領域」が対象であることを明確に意図しているためである。また、設計、建設、資金調達、維持管理・運営は従来から民間に委託されていた仕事ではあるが、「一括して」という点が決定的に従来と異なる点であり、これに起因する新機軸のポイントが行政運営を揺さぶったのである。例えば、①仕事を分割してのらりくらりと発注しないこと、②発注にあたっては仕様発注ではなく性能発注によること、③単年度主義ではなく長期契約とすることなどであり、これまで行政が長らく培ってきた習慣を大きく変える事柄であったので、新しく挑む自治体職員にとっては困難の連続であったと察せられる。

しかし、このPFI法の制定後、これに触発されるようにして平成15年(2003年)に地方自治法の改正による指定管理者制度が始まり、市場化テスト法(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律)が平成18年(2006年)に制定された。市場化テストは定着しなかったが、PFIと指定管理者制度が地方自治に定着したことで、「今日的な民活」推進の潮流は決定的となり、現在もその潮流下にある。この意味でPFI法の果たした役割は実に大きく、今や行政が民活に顔をそむけることは難しい情勢で、行政の運営環境を転換していったのである。PFI法は累次の制度改正を繰り返しながら制度活用が推進されてきており、近年は別途Park-PFIが制度化されるなど、「今日的な民活」は拡充の一途をたどっている。

3.役割と狙い -究極的な狙いはVFMのあくなき追求-

三セク方式とは異なり、「今日的な民活」が定着した理由は、国や地方自治体の財政状況が厳しさを増していることが背景にあるのは論を待たないが、加えて、これまで行政が行ってきた仕事を民間に委ねることで得るべき目的が明確に設定されていることだ。それがVFM(Value for Money)の追求である。

VFMとは、安いコストでより良いサービスを実現することを意味している。つまり、従来通りに行政が行うよりも、安くて良いサービスを市民に提供できることが可能であれば、民間に委ねるべきという「小さな政府」の方針そのものが反映された考え方である。PFIも指定管理者制度も市場化テストも、このVFMの追求が命題となっている。

ところが、VFMを追及する姿勢が少々歪んでいるように筆者には思える。それは、安さを偏重していると思えるからだ。それが端的に表れるのが予算である。PFIの場合は長期契約となるため、将来にわたる債務を負担する予算として「債務負担行為」という議決を経ることで予算措置されるのだが、この債務負担額(長期契約の契約金額)を絞ることに躍起になっていると思える事案が散見されるのだ。

予算を縮減することは、行財政改革の観点から必要なのだが、こればかりが偏重されると民間は努力の甲斐がなくなってしまう。民間が自ら有する技術と経営ノウハウをフル活用するとともに、更に工夫を凝らしてコストを抑えながらより良いサービスを追及する熱意を燃やしてこそ「安くて良いサービス」、即ち「お値打ちな公共サービス」が実現するのであって、ここにVFMのあくなき追求のゴールがあるはずだ。しかし、良いサービスを追及する姿勢がともすれば希薄化し、安さだけを求める事業が多いのではなかろうか。これでは、真の意味でのVFMの追求とは言えない。民間が自主的に安くて良いサービスを実現するための自助努力を最大限に発揮させることがPFIの真骨頂であるのだから、民間事業者の意欲を喚起する適切な予算を措置する腕前こそが行政に求められるのであって、今一度行政当局、とりわけ財政当局にはこの点をご理解願いたいと思う。「とにかく安くてそこそこのサービス」を実現できたとしても、機会損失していると思った方が良い。市民にとっては、「圧倒的に素晴らしいサービスを従来よりは安く享受できる」方が、満足度は高いはずである。良質なサービスを追及する姿勢が欠落していないか、改めてVFMの意味するところを再確認していく必要があると筆者は感じている。

いずれにしても、今日的な民活は、行財政運営上の重要な手法として今後も位置付けられていくことは間違いない。そうであるならば、より高度な民活の成功を追及していく姿勢こそが、行財政改革の戦略的実践につながるはずだ。高度な民活とは、VFMのあくなき追求であると銘じて取り組む必要があると申し上げておきたい。