令和5年の人口統計(R5.12公表)によると、名古屋市の人口は令和2年(2020年)をピークに横ばい傾向で推移していることが分かった。日本の総人口が減少している中での横ばい傾向は、維持できていると評価することもできようが、種々の警鐘も鳴らしている。名古屋市の都市経営を考える上での課題を考えたい。

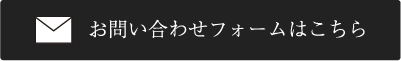

1.総人口の推移 -230万人を維持しているが令和2年をピークに横ばい傾向-

名古屋市の人口は、令和5年(2023年)12月公表値によると232.7万人で、前年比0.04%の微増となった(図表1)。令和2年(2020年)をピークに令和3年(2021年)に減少し、それ以降は横ばいが続いている。

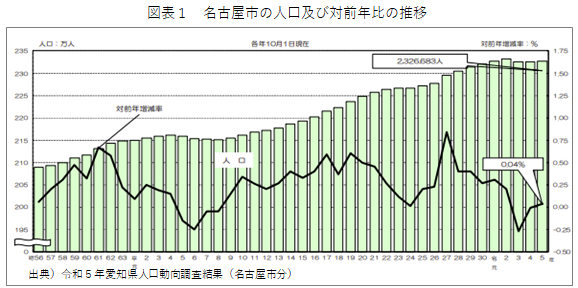

図表2は、人口増減を自然増減と社会増減に分解して推移をみたものだ。これによると、令和5年(2023年)の人口は、自然増減が-9,529人、社会増減が10,434人で、総人口は905人の増加であったと報告されている。つまり、自然減を社会像がわずかに上回っていることで総人口が微増となっている。

全国の市町村では自然減が拡大基調にあり、名古屋市も例外ではなく、令和4年(2022年)に一段と加速したことが図表2から読み取れる(△折れ線)。自然増減はトレンドを維持する傾向が強く、大きく増減変動することはないので、今後も減少基調で推移することが確実視される。これを社会増で賄いきれなければ人口は減少する構造だ。

名古屋市の社会増減をみると、令和元年まで1万人程度の増加があったが、令和3年(2021年)に一気にゼロになった。これは、コロナ禍の影響を受けたように映る。人々がパンデミックリスクの大きい大都市を避けたため、名古屋市でも転入者が減少して転出者が増加したものと考えられる。その後、令和4~5年(2022~2023年)にかけては社会増が1万人水準に戻った。しかし、自然減が一層に拡大したので、総人口は横ばいとなったものだ。つまり、名古屋市は社会増が1万人程度では自然減をカバーしきれない人口動態となってきたと解す必要がある。

2.社会移動の推移 -関東地方に吸い出され続けている若者層-

大きな増減変動が起きない自然増減に対して、社会増減は様々な事象によって変動する。社会潮流や自然災害、都市政策、産業政策等によって変遷するのだ。政策によって効果を生みやすい人口動態とも言えるので、筆者は社会増減に関心を持っている。

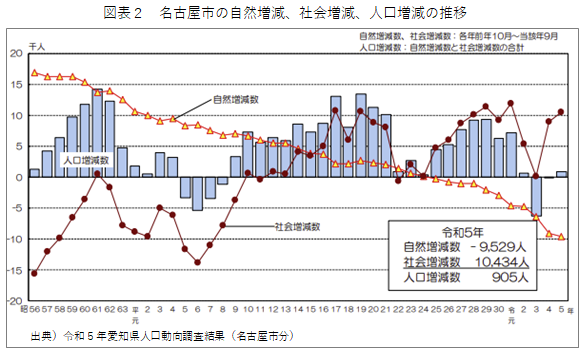

図表3では、名古屋市の社会増減を転入・転出の構成から見ることができる。これによると、名古屋市の社会増は前述したように令和3年(2021年)にほぼゼロとなったが、その後1万人規模に回復している(図表3の棒グラフ)。その要因は転入者数が復調している事によるところが大きい(R5の転入者は16.8万人)。

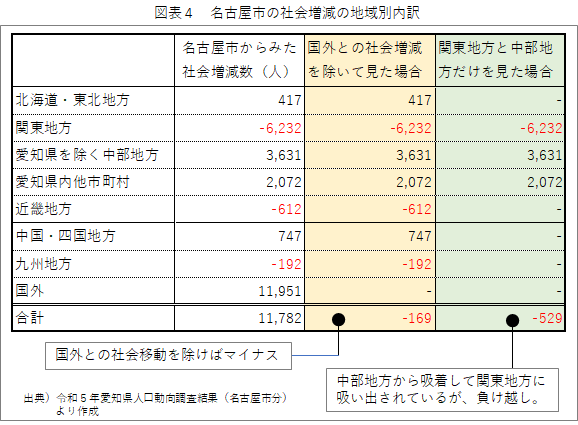

この社会増減について、地域別内訳を見たものが図表4だ。地域が判明している社会増減だけを対象としているので合計の社会増加数は11,782人となっている(図表3と一致しない)が、各地域との関係は読み取ることができる。

ここで注視したい2つのポイントがある。第一は、国外との社会増減数を除くと、社会増減は-169人のマイナスになっている事だ(図表4の黄色範囲の合計)。つまり、名古屋市の社会増は、国内各地との転入・転出関係ではマイナスとなっており、外国人の転入超過が大きいことで1万人規模の社会増を維持しているのだ。

第二は、関東地方との関係だ。名古屋市は愛知県内の他市町村や近隣県からの転入超過が大きいが、それ以上に関東地方への転出超過が大きい。その合計は-529人でマイナスとなっている(図表4の緑範囲の合計)。実は、名古屋市ではこの傾向が随分前から定着している。関東地方への転出超過は年間5,000人規模で推移していたが、令和5年では6,000人を超えた。関東地方への負け越し分が拡大しているのである。

中部地方から人口を吸着し、関東地方に人口が吸い出されて負け越し、外国人の転入超過でトータルの社会増加を維持する。これが名古屋市の社会増減の構造なのだ。因みに、愛知県内の他市町村から転入超過が多いトップ3は、豊田市、豊橋市、岡崎市の順で、三河地域の主要都市からの転入超過が多い。

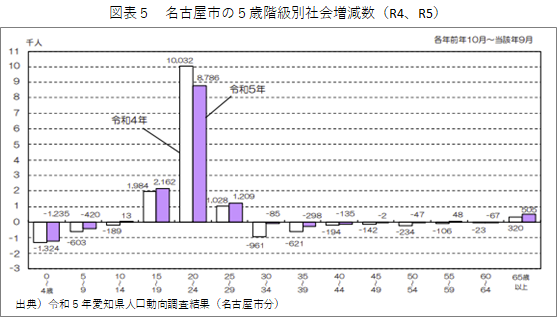

次に、年齢別の社会増減数を図表5で見ておきたい。名古屋市への社会増(転入超過)が大きいのは20~24歳を中心に15~29歳で社会増となっている。しかし、その他の年齢層を見るとマイナスであり、社会減(転出超過)となっている。30代~40代という子育て層が転出超過となっているため、子連れで転出するから0~4歳の転出超過数が最も大きい状況だ。実は、これも名古屋市では構造化している。

名古屋市には大学等の高等教育機関の集積があるから、進学期の若者層を多く吸着するが、卒業すると転出してしまうという構造だ。これに地域を重ねて言えば、近隣県や県内の他市町村から進学期に若者が数多く名古屋市に転入するが、卒業すると関東地方に吸い出されているということになる。

また、30~40代は隣接する市町に転出する傾向が強く(あま市、清須市、大治町、尾張旭市等)、名古屋市は子育て層の舞台となりきっていない。名古屋市で新婚生活をスタートした若者層は、夫婦にとって必要十分の住宅(2DK等)で暮らし始めるが、子育て期になると手狭となり、住み替え(3LDK等へ)に際して近隣市町に転出していると解される。これは、名古屋市内の住宅取得価格が中部地方の中では高額になっていることが主因と考えて良いだろう。

3.名古屋市内の区別の人口動向 -都心が人口増加センター、周辺区は減少傾向-

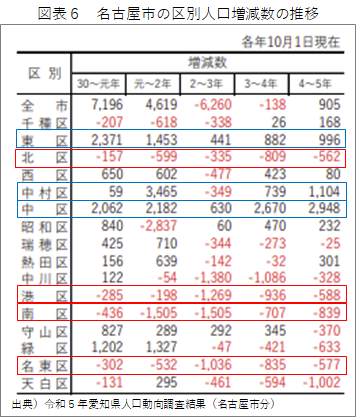

次に、名古屋市内の区別の人口動向を見ておきたい。図表6では過去5年間の区別の人口増減を示している。

過去5年間で一貫して増加を続けているのは中区と東区で、中村区がこれに続いており、都心の増加傾向が顕著と分かる。一方、一貫して減少を続けているのは、港区、南区、名東区、北区で、中川区と天白区がこれに続いており、周辺区では減少傾向が明らかだ。

これは、市内の住宅需給が都心のマンションで好調であることと合致する。一方、周辺区では戸建てが中心だが新規の宅地供給は難しい状況となっており、区単位の自然減を社会増で打ち消すことができない状況と見ることができよう。

1990年代の名古屋市では、都心の空洞化傾向が顕著で、郊外や市外に人口が流出していたが、現在は都心への人口流入が大きく、郊外部で空洞化が進行しており、時代と共に大きく転換した。新規宅地供給の中心であった守山区が減少に転じたのは象徴的だ。

そして、こうした市内の区別人口増減構造はある種の警鐘を鳴らしている。都心区(中区、東区、中村区)の1世帯当たり人員は、いずれも名古屋市の平均(2.01人/世帯)を下回っており、中区で1.42人/世帯、東区で1.82人/世帯、中村区で1.79人/世帯となっているから、単身世帯と夫婦2人世帯が中心であることが読み取れる。先述したように、子育て期になると近隣市町に転出する世帯が多いことを踏まえれば、都心を人口増加センターとしている現状の名古屋市の人口は、砂上の楼閣といったところだ。

4.都市経営的視点から見た課題 -首都圏をターゲットに社会増の獲得を目指せ-

ここまで見てきたように、現在の名古屋市の人口は横ばいトレンドだが、自然増減と社会増減の関係や、市内の区別人口増減の構造を見れば、早晩に人口減少に転じていく可能性を否定できない。人口が減少すれば、消費が縮退し、個人市民税も減少するから、名古屋市経済は不活性化することを覚悟せねばならない。

それでは、名古屋市の人口や経済は、今後凋落の一途を辿るしかないのだろうか。筆者は、戦略的シナリオを描いて政策を講じることにより、これを回避できると考えている。本コラムで繰り返し述べているように、「(DX+コロナ)×リニア=名古屋の時代」になり得ると、名古屋市のポテンシャルを見ている(vol.73、128他ご参照)。リモートスタイルの普及によって距離と時間を克服できる時代となった。リニアの開業は東京との関係では著しい時間短縮をもたらすから、今東京でできていることが名古屋でできるようになる。中部地方では名古屋の地価水準は高いが、東京と比べればはるかには安いからコストパフォーマンスは東京より名古屋の方が優れているという事をフル活用できる時代となり得よう。

東京に集中している本社機能を中心にオフィス機能を名古屋都心に誘致し、これによって30~40代の人口の転入を促し、地価負担力のある人口層を獲得する戦略的政策に注力すれば、社会増を強化することが可能なはずだ。

しかし、そのためにはいくつもの課題を克服しなければならない。それは、①都心のオフィス供給に繋がる再開発の促進、②子育て層に支持される公教育のリデザイン、③若者が求める付加価値創出力の強化(vol.154ご参照)、の3点が特に重要だ。いずれも時間とコストを要する政策であるから、計画的しかし迅速・着実に取り組む必要がある。さすれば、個人市民税、法人市民税、固定資産税は増収し、市内消費は拡大するから、名古屋市の社会経済は持続的な発展が可能になり得る。自治体の都市経営は、行財政改革でコストのスリム化を中心に組み立てられるが、名古屋市の都市経営はトップライン(税収)の向上を目指すべきであり、まさに知恵の出しどころの局面を迎えている。