2024年10月1日時点の愛知県人口動向調査が公表され、愛知県では5年連続の人口減少が明らかとなった。自然減は拡大し、社会増は外国人に依存している。中でも着目したいのは、愛知県の全域で日本人の人口が減少している事だ。愛知県には日本一のモノづくり産業集積があるが、これに引き寄せられているのは外国人であり、日本人は若者を中心に東京へ流出超過している。こうした人口動は、愛知県土の将来に警鐘を鳴らしている。

1.5年連続の人口減少 -拡大する自然減を社会増で補えない構造が定着-

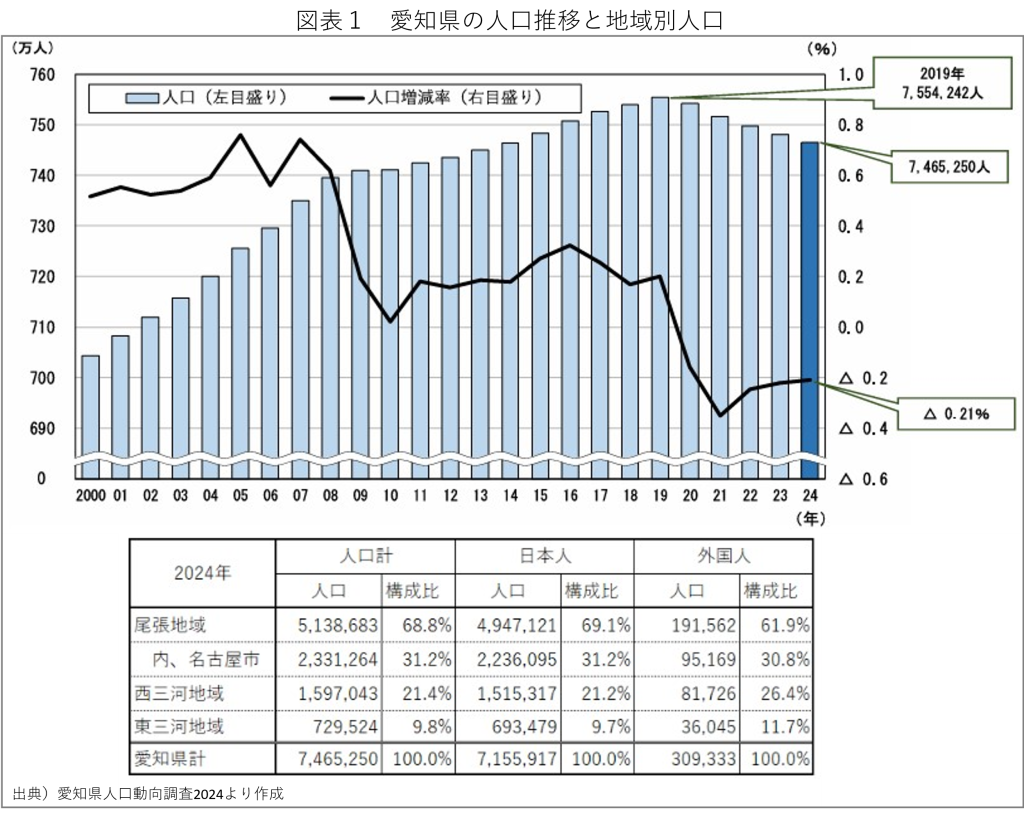

愛知県の人口は、2019年の7,554,242人をピークに5年連続で減少を続けており、2024年は7,465,250人となった(図表1)。年間1万数千人のペースで減少が続いている。愛知県の総人口に占める日本人と外国人の内訳は、日本人が715.5万人で外国人が30.9万人だから、外国人比率は4.1%であるのだが(全国的には高い)、地域によってその構成比は異なる。地域別の外国人比率は、尾張地域が3.7%、西三河地域が5.1%、東三河地域が4.9%であり、三河地域における外国人比率が高い状況だ。

次に、人口増減を自然増減と社会増減に分解したものが図表2だ。2024年10月時点で自然減が▲34,633人に拡大したのに対し、社会増増は21,783人であったから、自然減を社会増で補えず、県人口は減少となった。

我が国では少子高齢化が基本潮流で、これが原因で日本の総人口の減少をもたらしているのだが、愛知県でもその傾向は顕著だ。図表2の上段が愛知県の自然増減の推移を示しているが、自然減の拡大傾向が著しい。この傾向に歯止めをかけ、自然増に転換する事は容易には実現しないから、愛知県の人口減少のベースロードとして、今後も自然減の拡大基調を念頭に置かねばならない。

一方、図表2の下段は愛知県の社会増減の推移を示しているが、こちらは変動しながらも概ね社会増で推移している。つまり愛知県は、近隣県を中心に転入者を得る力を持っている県だと言えるのだが、自然減を補え切れていない。従って、少しでも社会増を増やしていく事を考える事が、人口から見た愛知県土発展の基本だ。そこで、愛知県の社会増について、その構造を紐解く必要がある。

2.モノづくり産業でも止められない首都圏への若者流出 -西三河が示唆する警鐘-

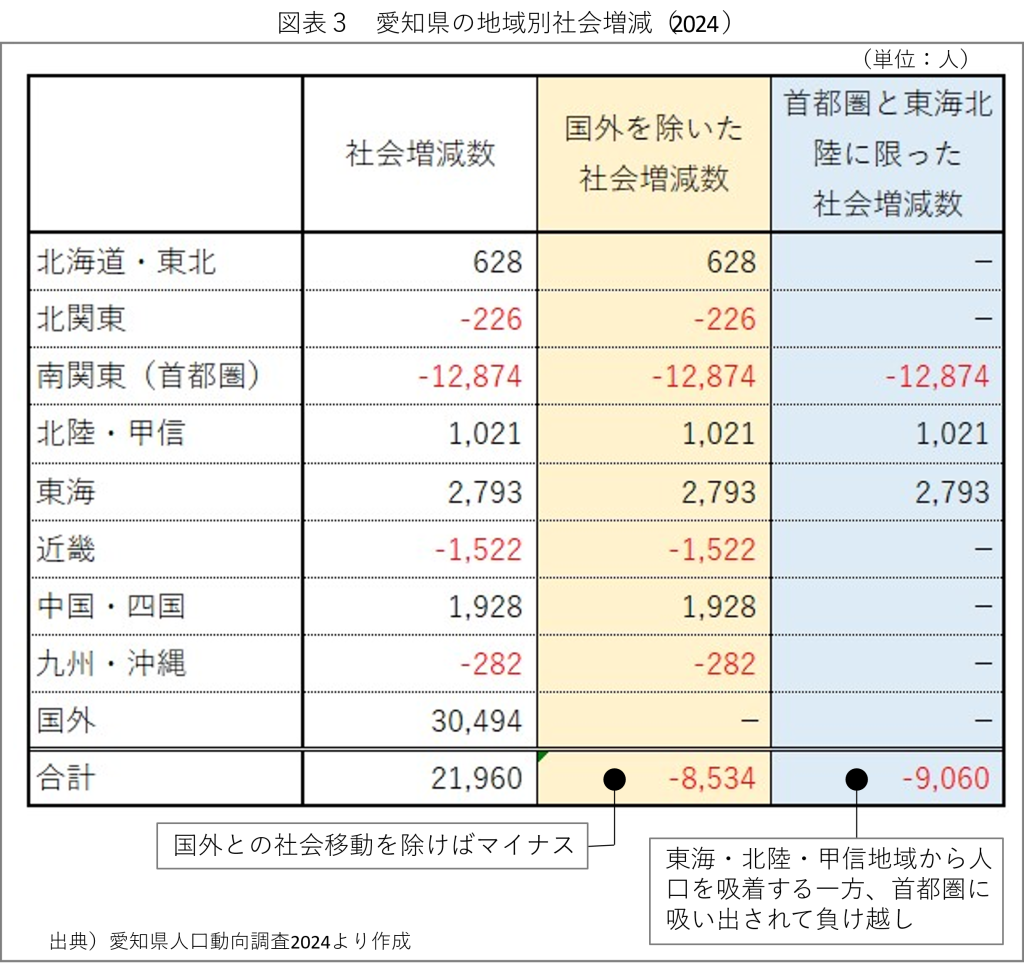

愛知県の社会増減を、相手方地域との関係で集計したものが図表3だ。ここでは2点を指摘しておきたい。

第一は、国外からの社会増が30,494人と最も多く、これを除いて国内地域との関係だけで見ると、愛知県は▲8,534人の社会減となっている事だ。つまり、愛知県の社会増の最大要因は外国人の転入によるものと解さねばならない。

第二は、愛知県の社会増減には「お得意様地域」と「カモられ地域」があるという点だ。お得意様にしている地域は北陸・甲信地域と東海地域であり、これらの地域からは3,814人の社会増があるのだが、首都圏に対して▲12,874人の社会減とカモにされているため、その合計では▲9,060人の負け越しとなっている。

つまり、愛知県は近隣地域からは人口を吸着する力を持っているが、首都圏に対する人口流出がより大きく、この国内における転出超過分を外国からの転入が補って社会増加を維持していると解される。他稿でも述べてきたように、首都圏への人口流出は、20~30歳代が中心であり、就職・転職期の若者が首都圏に惹きつけられている構造だ。

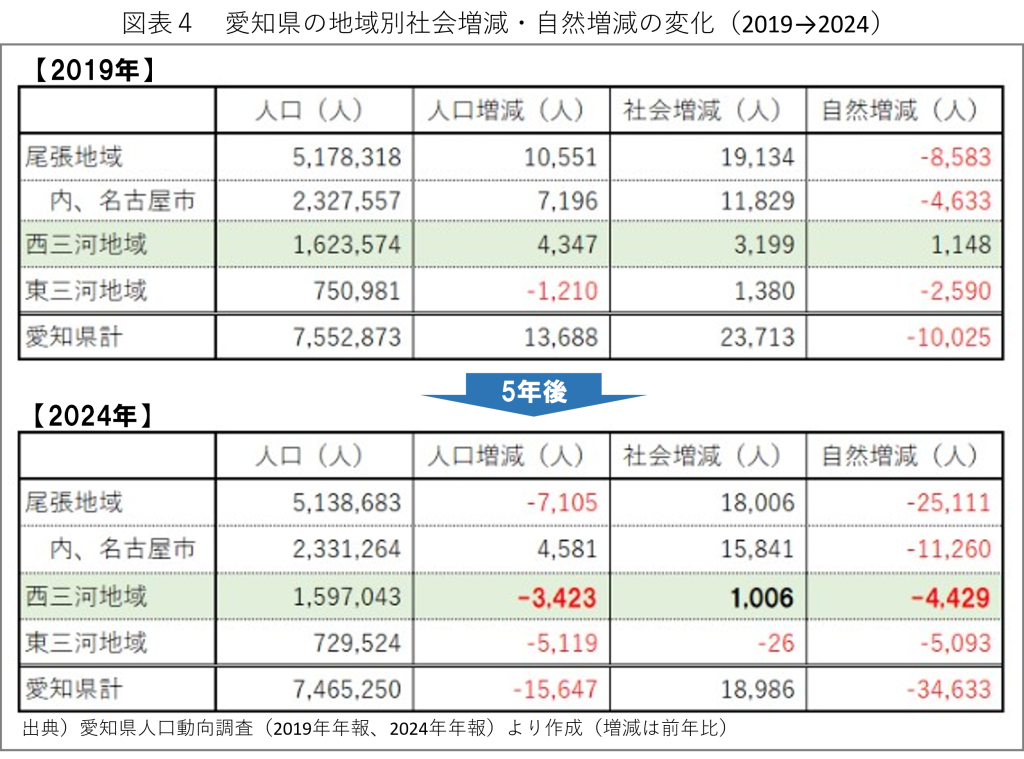

愛知県には日本一のモノづくり産業集積があり、西三河地域を中心に世界的企業が数多く立地しているのだが、それでも若者の流出が抑えられない。図表4では、愛知県内の地域別の人口動態の変化を示している。モノづくり産業の心臓部である西三河地域では、2019年に自然増、社会増で人口増加であった。まとまった雇用がある事で社会増が生まれ、モノづくりに携わる人々が地元地域で世帯形成して子供を産むから自然増も維持されていた。

ところが、2024年では社会増が3分の1に減少し、自然増減では一気に▲4,429人の自然減に転じており、西三河地域の人口は減少(▲3,423人)となってしまっている(2023年にこの傾向は確認されていた)。西三河地域での人口動態は、モノづくり産業に依存した産業構造では人口維持をする事が出来ない事を示唆している。

3.愛知県における日本人の減少が鮮明に -県内全域で日本人減少、三河地域で顕著-

図表5は、日本人と外国人に分けて人口動態を地域別に分解したものだ。鮮明に映るのは、日本人の人口増減が、全域で減少となっている事だ(合計▲36,621人)。その背景にあるのは、全域で日本人が自然減となっている事に加え、社会増減においては西三河地域と東三河地域で日本人の社会減となっている点が注目点だ。尾張地域の日本人が社会増となっているのは、名古屋市の日本人の社会増によるものであり、名古屋市を除けば尾張地域でも日本人は社会減(▲4,049人)と読める。

このように、日本人の社会増減は名古屋市を除く全域で社会減であり、日本人の自然増減は名古屋市を含む全域で自然減の拡大を続けている。その結果、愛知県では名古屋市を含む全域で日本人が減少しており、3年で10万人を上回るペースの減少量となっている。一方、外国人は全県で20,974人増加しているから、徐々に外国人比率が高まっていく事は間違いない。近い将来(5年後)には、愛知県の日本人は700万人を切り、外国人比率は5.6%程度まで上昇する可能性が高い。

4.日本人減少の一端は東京への流出超過が原因 -名古屋市が日本人のダム機能を-

愛知県の日本人人口が減少している原因は、第一には自然減が上げられるが、同時に名古屋市を除く全域からの社会減が原因の一端となっている。もう少しターゲットを絞った言い方をすれば、20~30歳代の若者が東京に吸い寄せられていることが重要な要因だ。

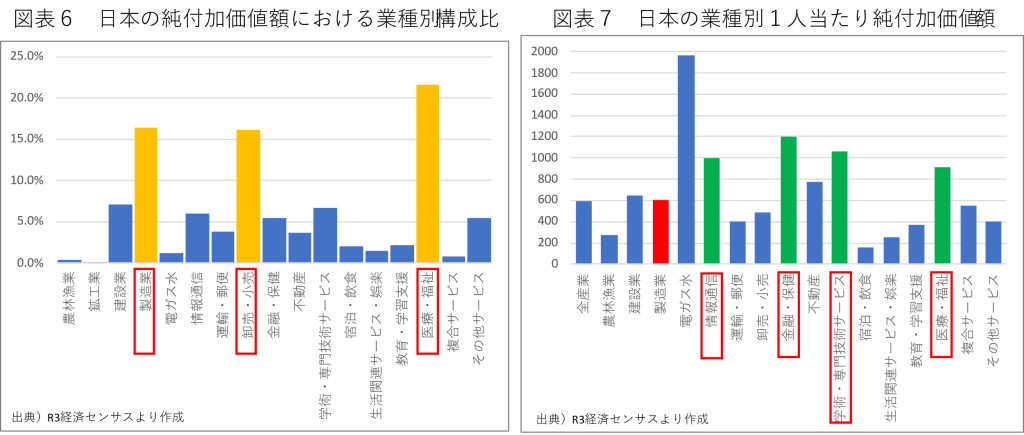

他稿でも繰り返し述べてきているが(vol.154、159ご参照)、社会増は付加価値創出力の高い地域に生まれる傾向があるため、産業構造との関係性が強い。愛知県が誇るモノづくり産業は、日本の国内総生産を支える重要な3本柱の一つ(図表6)であるが、1人当たり純付加価値額では全業種平均水準であって、高付加価値型産業とは呼べない状況だ(図表7)。

社会増と付加価値創出力との相関関係によって、若者が東京に吸い寄せられる傾向を踏まえれば、愛知県で高付加価値業種の集積を高めていかねばならない。これを担うべき役割は名古屋市だ。高付加価値業種はサービス産業にあるのであって、愛知県内では圧倒的に名古屋市に集積があるからだ。名古屋市が政策的にこうした高付加価値産業の集積を高めていく事で、愛知県の日本人人口のダム機能を果たすことが、愛知県の日本人減少に歯止めをかけていく鍵を握る。

現時点でも名古屋市は日本人の社会増を確保できているが、日本人の自然減を補う事は出来ておらず、名古屋市でも日本人は減少している。名古屋市の自然減も拡大を続けているから、自然増への転換は事実上困難だ。従って、名古屋市が日本人の社会増を一層に強くする政策を打つ事が重要で、その中核に産業構造改革を掲げて欲しい。産業構造改革とは、機能と業種で付加価値創出力を高める事を意味し、機能とは本社機能の集積を高める事であり、業種とは高付加価値業種(図表7にある情報通信業、金融・保険業、学術・専門技術サービス業、医療・福祉業等)の集積を高める事だ。

これを実現するためには、名古屋市内で育成する事だけを考えるのではなく、首都圏からの移転促進を強く企図してもらいたい。そして、その実現性を高める好機がリニア中央新幹線の開業とともに訪れる。リニアが開業すれば、品川と名駅は40分で高速移動が可能となり、互いの交流・連携関係は日常生活圏並みの低抵抗となる。そうした立地が生まれれば、東京都に比して名古屋市のコスト効率の良い立地が際立つから、移転立地需要は必ず生まれよう。それまでに名古屋市は都心に受け皿(オフィスビル)を用意するとともに、公教育のリデザインを図るなど、多くの準備を進めねばならない。リニア開業までの期間を有効に使い、名古屋市における産業の付加価値創出力向上に向けた着実な布石が打たれていく事に期待したい。