名古屋市上下水道局が2024年度に開催している「上下水道の将来を考える連続シンポジウム」の第4回が「日本~名古屋 水道・下水道の未来」をテーマに開催された。筆者はパネルディスカッションのコーディネータを仰せつかっている。環境省大臣官房審議官の熊谷和哉氏と名古屋大学減災連携研究センターの平山修久准教授とのパネルディスカッションでは、次の百年に向けた水道の在り方や南海トラフ地震に備える現下の課題などを議論した。大局観と喫緊課題を同時に議論する中で印象的な気づきが得られた。

1.水道第四世代の創生 -人口減少下の水道を如何に経営するか-

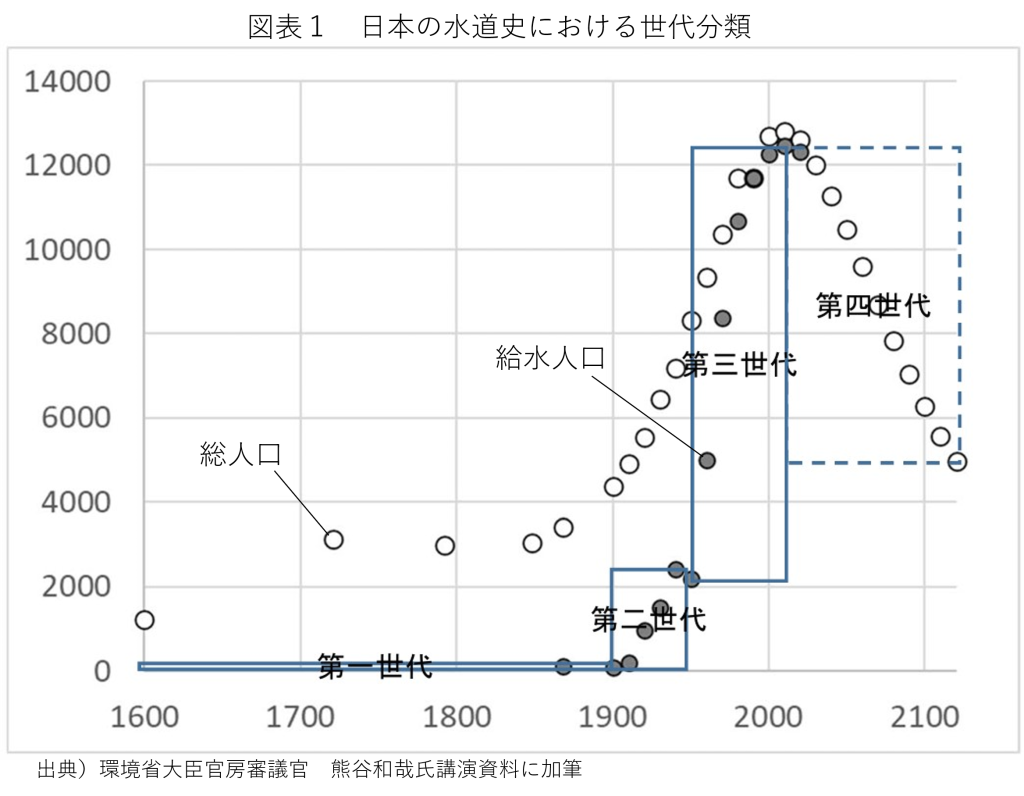

熊谷審議官は、基調講演で水道の歴史を語り、現在の水道は第三世代の末期を終え、第四世代に突入していると説いた。熊谷審議官が語る日本の水道史における世代分類を概説しておきたい(図表1)。

第一世代は江戸時代の水道で、木樋(もくひ)水道と呼ばれる。木製の樋(とい)で管路を作り水を引いたもので、水道の原型である。名古屋市にも、これにあたる水道として「巾下水道」が整備された跡がある。熱田台地の上(堀川の東側)にある碁盤割の城下では井戸水を使用していたが、堀川より西部の城下では良質な井戸が確保できなかったため、御用水路(庄内川から御深井(おふけ)堀までの用水路)の整備に伴い、その余剰の水を木樋で堀川西部地区に通水したものだ。江戸時代においては、井戸だけに依存しない安定的な飲用水確保の観点から、全国各地の城下町で木樋水道が整備された模様である。

明治時代に入ると、開国の影響で外来の伝染病が頻発したため、衛生環境の向上が重要な国家的課題となった。水道によって質の高い水を安定供給するため、明治時代の後半から蒸気機関のポンプ導入、配水池の組み込み、緩速ろ過式浄水場の整備など、近代水道技術の導入が進んだ。これを第二世代と分類されている。

そして、戦後の高度経済成長に合わせて日本の人口が強い増加基調に入り、都市化が進展する時代になると、給水率(人口のうち水道を利用できる人の割合)を高めることが水道事業の目標となり、水道施設の増強が全国で展開された。これが第三世代という位置づけである。図表1の通り、第三世代の水道によって日本の給水率は、ほぼ100%を達成した事が分かる。

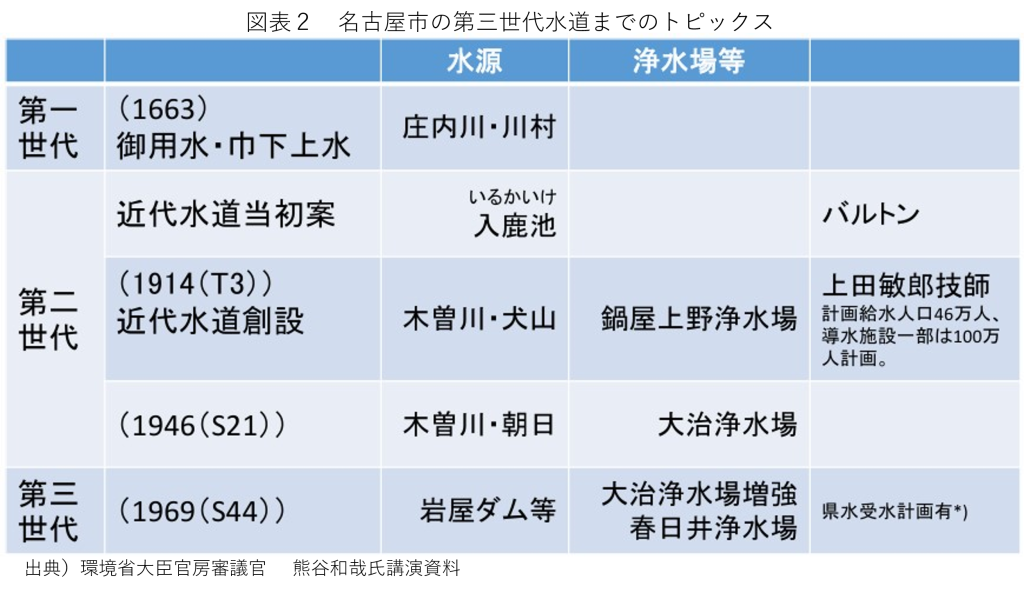

第一世代から第三世代の概念を踏まえ、名古屋市の水道におけるトピックスを整理したものが図表2だ。名古屋市の水道は、木曽川を主たる水源としながら複数の水源を確保しつつ、3つの浄水場を整備して第三世代水道(給水率100%達成)までを構築してきたことが分かる。

そして、図表1に戻ると、ここから先(将来)は日本の人口が本格的に減少していく時代に突入する。1億2,000万人分を給水するために構築されてきた水道システムを、そのまま保持し続ける事は経済的にも社会的にも合理的ではないから、給水すべき人口の減少に合わせて水道システムを如何にしてフィッティングしていくかが第四世代の重要課題だと熊谷氏は説くのである。

具体的には、省人力化を図り、地域最適となるように簡素なシステムに再編を進めていく事が、水道事業の今後の在り方だという。確かに、第四世代の位置づけはよく理解できるが、肥大した水道システムをスリム化していく作業は一朝一夕には叶うまい。今後100年を見据えた大局観としての示唆である。但し、既に局面的には第四世代に突入しているから、現下の状況で少しずつこれを考えて実践していかねばならない。現実問題として、水道施設の中には老朽化している設備もあるから、老朽化対策を通して設備を統合整理し、省人力化を進める事に着手すべき時にあると認識せねばならないだろう。

2.能登半島地震から見える名古屋の課題 -複合連滝災害と長期断水人口-

第二基調講演をした名古屋大学減災連携研究センターの平山修久准教授は、能登半島地震の状況を踏まえて南海トラフ地震を想定した名古屋市の上下水道の在り方を展望した。まず、平山准教授が指摘したのは、能登半島で起きた「複合連滝(れんたき)災害」についてである。マグニチュード7.6(震度6~7)という歴史的な巨大内陸地震に加えて被災地を豪雨が襲い、災害が連続して複合化した事を指している。

確かに、南海トラフ地震が発生すれば被災期間は長期化するため、この間に豪雨等の複合災害が重複発生する可能性は現実的に起き得る問題だ。特に、名古屋市の場合には西部に海抜ゼロメートル地帯が広がっているから、南海トラフ地震によって排水設備が被害を受けた状況で豪雨に見舞われれば、大規模に冠水する可能性は高い。能登半島地震は、複合連滝災害への意識を持って備えるべき事を我々に示唆している。

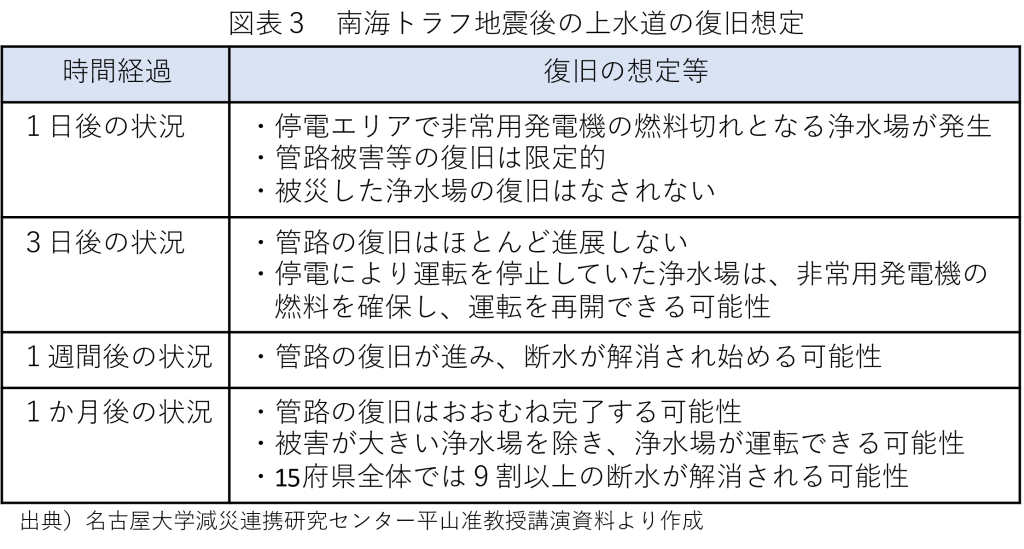

次に、平山准教授は南海トラフ地震が起きた場合の上水道の復旧想定を示した。図表3に示すように、上水道の断水が解消され始めるのは1週間後であり、9割以上の地域で断水が解消されるまでに1か月を要すると想定されている。一般的に啓発されている「3日分の水の備蓄」という標準備蓄では、明らかに足りない事を覚悟しなければならない。

名古屋市の上下水道局は、その技術力・組織力が共に高く評価されている。また、数値化されている施設の耐震化率も、他都市よりも高い。それでも、南海トラフ地震に見舞われた際には、名古屋市の上下水道局は圧倒的なリソース不足に陥ると平山准教授は指摘した。

リソース不足に陥る事を前提とした上で必要となる事は、着実に進歩している各種の災害情報システムを名古屋市上下水道局が有効活用して「被害情報収集~被害状況分析~支援計画立案」までを迅速に行えるように準備する事と、市民が被災生活を耐え抜く力を自ら培う事だとも指摘した。各家庭における水の備蓄にも限界があるから、小中学校に整備されている応急給水栓を市民が自ら利用できるように修得するなど、市民が自助的に水を確保するノウハウを身に着けることが重要と分かる。

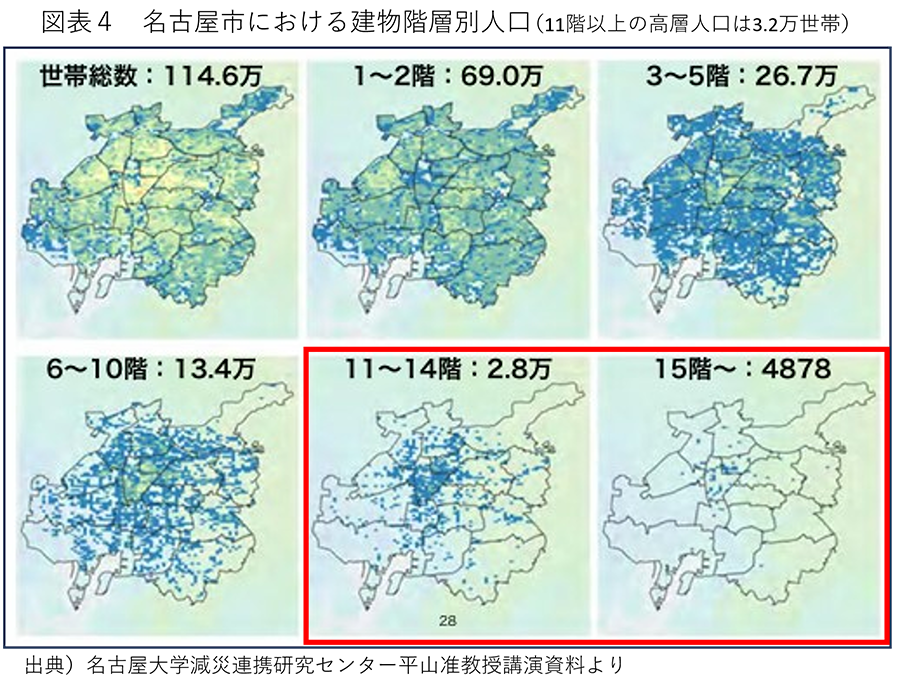

その上で、能登半島地震後の珠洲市で断水解消までに長期間(3~4か月)を要した人々が存在したように、名古屋市にも長期断水人口が発生する可能性が高いと指摘した。それは、高層マンションの高層階に住む人々を指している。図表4は名古屋市内の住居の階層別の世帯数を示しているが、このうち11階以上に住む人々は長期断水人口となる可能性が高いという。該当する世帯数は3.2万世帯であるから、人口にして6万人ほどが長期断水に見舞われる事になる。図表3では9割以上が1か月後に断水が解消されると想定されているが、残り1割がこうした高層階居住者に該当する可能性がある。大都市においては、垂直方向に長期断水人口が発生する事も念頭に置かねばならない。

3.名古屋市上下水道の今日的課題 -第四世代水道への転換と水道文化の醸成-

名古屋市上下水道局が開催した2024年度連続シンポジウムは幕を閉じた。第1回では「強い水道・下水道」、「第2回では「やさしい水」、第3回では「水の未来」を考えてきたのであるが、最終回で共有できた気づきは、水道システムを人口減少社会に適合できるようにフィッティングする「第四世代化」への取り組みと、大規模災害に備えるべき市民社会における「水文化の醸成」であったと筆者には印象づいた。

我々名古屋市民は、幸いにして質の高い水道水を安く利用できる環境にあり、名古屋市の上下水道施設の耐震化は相対的に進捗している状況ではある。しかし、名古屋市が人口減少に転じるのは目前に迫っているし、南海トラフ地震はいつ起きるとも限らない状況だ。こうした状況下では、長期的に水道システムをスリム化する取り組みに理解を深めつつ、足元では平常時に物資の備蓄と知識を備え、被災時に耐え抜く水文化を市民が培っておかねばならない。長期的テーマと喫緊の課題を同時に認識した最終回となった。こうした気づき合いを深める機会が今後も継続されていく事を期待したい。