新しい国土形成計画(全国計画)が2023年(R5年)7月に閣議決定された。その中身を見ると、共感できる内容が数多く織り込まれている反面、隔靴掻痒と感じる面も否めない。国土形成計画は全国計画と広域地方計画の2層構造であり、今後は各地方ブロックで広域地方計画が策定されていくこととなる。広域地方計画でより鮮明な国土像を具体的に明示することで、国土形成計画をより意義あるものとして完成させねばならない。

1.国土形成計画(全国計画)の概要 -国土は重大な岐路に立っている-

第三次となる国土形成計画の冒頭、第1章は「時代の重大な岐路に立つ国土」と題された。地域の持続性や安全・安心を脅かすリスクとして人口減少と少子高齢化を取り上げ、コロナ禍を経た暮らし方・働き方の変化としてテレワークの進展による転職なき移住の可能性を指摘し、DX・GXなどの国際競争が激化する中で日本のポジションは危ういとしている。これまでの延長線上の発想では、国土の発展は難しいという認識を示すところから計画が始まっていることに筆者は共感する。

第2章の目指す国土の姿では、国土づくりの目標として「新時代に地域力をつなぐ国土」を掲げ、「列島を支える新たな地域マネジメントの構築」を打ち出した。そして、国土づくりの基本的方向性として「デジタルとリアルの融合による活力ある国土づくり」を掲げ、国土構造の基本構想として「シームレスな拠点連結型国土」を強調した。この辺りの流れに少々分かり難さが生まれる。計画の趣旨を概説してみると以下となる。

地方においては人口減少、若者流出などによって疲弊しているため、地域が持てる有形・無形の資源を総動員して課題克服にあたる必要があり、そのためには地域マネジメントが必要だとしている。そうした姿勢のもとに、地域における様々なサービスや活動分野においてデジタルを活用した効率性・生産性の向上を図り、場所や時間の制約で克服できなかった課題に対応できる活動等を実現し、多様な暮らし方を自由に選択できる地域社会を構築することが可能となるため、「デジタルとリアルの融合による国土づくりが」が必要だとしている。その実現のためには、質の高い交通やデジタルネットワークを基盤とした「シームレスな拠点連結型国土」を目指す必要があるとしている。つまり、要約すれば「質の高い交通とデジタルネットワーク」によって「場所と時間の制約を克服できる国土」を構築するという趣旨に集約できる。

国土構造の基本構想の中では3番目に「広域的な機能の分散と連結強化」が掲げられ、中枢中核都市を核とした広域圏の自立的発展を図るために全国的な回廊ネットワークの形成を図るとし、中でも三大都市圏を結ぶ「日本中央回廊」の形成(リニア中央新幹線、新東名高速道路や新名神高速道路等による大都市圏間連携)は国際競争力強化のために必要だとした。

そして、同5番目に「東京一極集中是正」が位置づけられた。東京一極集中の弊害には、巨大災害リスクへの脆弱性、地方からの人口流出、地域産業の弱体化、若者の東京での生活の豊かさの欠乏などがあると言及している。こうしたことから、新たな地方・田園回帰を定着させていく必要があるとした。但し、計画全体の中では埋没感も否めない。日本経済にとって東京一極集中は高コストとなっていることに言及がなく、本社機能の地方移転についても言及されていない点に不足感を禁じ得ない。若者をはじめとする地方からの人口流出は、本社機能の東京一極集中が原因であり、場所や時間の制約を克服するためには本社機能の東京脱出を促す国土づくりを明示しなければ、国際競争力ある国土づくりは望めまい。

2.本社機能等の「脱・東京」が明示されていない -全国計画で言及しにくい理由-

かつてない危機感をあらわにした国土計画の書き出しに、日本の現状を直視する当局の瞼に描く覚悟を感じ、賛意を送りたい。しかし、地域資源磨きと交流だけでは物足りない。本社機能をはじめとする東京の中枢機能を地方に移転する国土構造改革を提示してほしいところだ。

デジタルとリアルの融合する国土を目指すということは、遠隔地での諸機能立地と居住を目指すという事に他ならない。地方の疲弊の原因が若者の東京への流出にあり、人口が東京に滞留して循環しないことが地方の不活性化を引き起こしていることに言及しながら、諸機能の地方移転を明言できないのは不自然だ。これには理由があると考えねばならない。

それは東京の抵抗に他ならないだろう。首都機能移転論がかまびすしかった1990年頃は、当時の東京都知事であった石原慎太郎氏が公然と反意を露わにした。東京こそが日本経済をけん引するにふさわしい大都市であって、地方への首都機能移転は大規模な投資が必要であるにもかかわらず経済活動の効率性を阻害するものだと持論の展開をはばからなかった。同時に、首都圏選出の多くの国会議員も首都機能移転に蓋をする姿勢を崩さなかった。当時、東北地方への首都機能移転のコンサルティングに従事していた筆者は、東京勢の強い抵抗を肌で感じると同時に、首都機能移転の不経済について合理性を感じてもいた。

しかし、30年余を隔てた現在は状況が大きく異なる。国土形成計画が再三に言及しているように、デジタルとリアルの融合によって場所と時間の制約を克服できる時代となったのである。また、首都機能を東京に置いたまま、本社等の民間機能を地方に移転することの可能性と意義を論じているのであるから、首都機能移転論とは異なる構図の中での論議だ。企業経営におけるオフィスコストも、家計における生活費や教育費も、東京に縛られていてはコストが高すぎて成長性が阻害されてしまう。国際競争力を高め、日本人が豊かさを実感するためには、東京と地方の相互補完を現実的に追及していくことに深い意義があるのだ。東京に関係する多くの政治家や有力者の抵抗はあるだろうが、日本の発展のためにまなじりを決した姿勢でこれに立ち向かう国土計画であってほしいと願う。

3.中部圏広域地方計画では本社機能の集積誘導を掲げよ -リニア時代の中部の役割を-

隔靴掻痒感はぬぐえないものの、全国計画ではデジタルとリアルの融合により場所と時間の制約を克服する国土づくりが打ち出された。また、リニア中央新幹線の開業を契機とした「日本中央回廊」の形成による三大都市圏の連携強化が日本の国際競争力向上のために必要だとも打ち出された。本社機能の東京脱出&地方移転を促す国土計画として完結するためには、広域地方計画がこれを打ち出すことで意義ある国土計画が完成する。

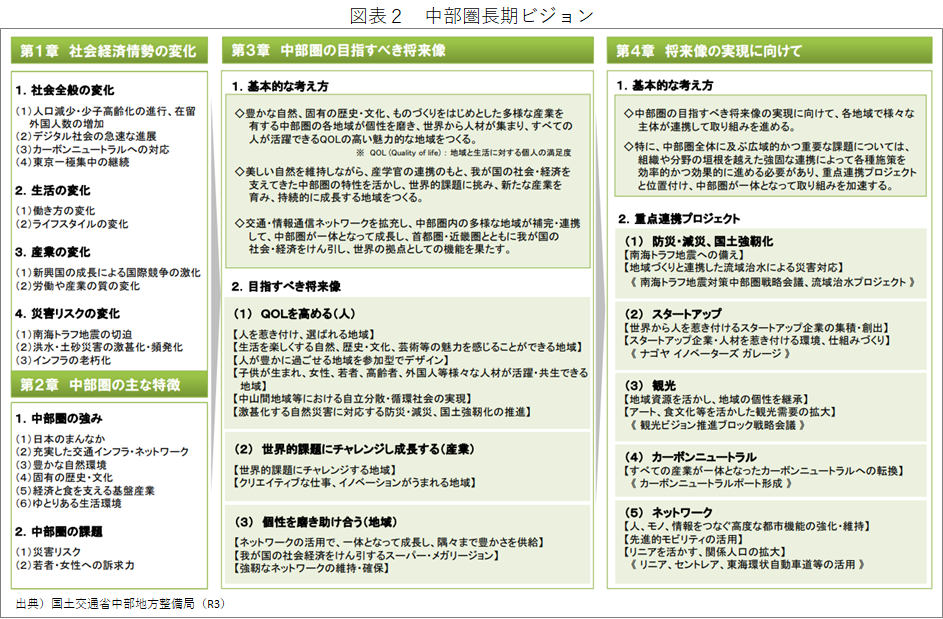

そのためには、中部圏広域地方計画が明確な旗印を掲げねばならない。国土交通省中部地方整備局では、独自の広域ビジョンとして「中部圏長期ビジョン」を策定(R3)しており、これをベースに置きながら、先に閣議決定された国土形成計画(全国計画)を踏まえた中部圏広域地方計画を現在検討中で、R6年度策定を目指している。

図表2が中部圏長期ビジョンの概要である。その目指すべき将来像では、QOLを高め、世界的課題にチャレンジする産業を振興し、個性を磨き助け合う地域となることを掲げているが、首都圏からの本社等中枢機能の受け入れを明示してはいない。このままでは国土形成計画(全国計画)を受けた広域地方計画として完成しないことに十分な留意が必要だ。

重点連携プロジェクトにおいても、防災・減災・国土強靭化、スタートアップ、観光、カーボンニュートラル、ネットワーク、と題されるに留まっていて企業の中枢機能の集積誘導は位置づけられていない。特に、ネットワークの中でリニアの記述があるものの、関係人口の拡大に留まっていることに危うさを感じる。

名古屋市の都心に本社機能の受け入れを可能とする再開発促進を明示し、中核都市の駅前地区には居住機能の高度化を促し、各拠点都市のMICE機能の高度運用による交流人口の滞留増進を位置づけることが、中部圏が担うべき重要な役割だ。中部圏が日本中央回廊の要の地域であることは論を待たないが、ここに中枢機能を東京から分散させることを具体的に打ち上げることで、全国計画が示したデジタルとリアルが融合し、場所と時間を克服する国土像が完成する。R6年度策定の中部圏広域地方計画の検討はR5年度が山場だ。今年度中の議論として、中部圏が東京一極集中是正の受け皿となることを声高く打ち出すことについて、合意形成を目指してほしい。