名古屋市は、新たな大都市制度として「特別自治市」の創設を提唱している。県の権限を名古屋市に税源と共に移譲することで、名古屋市の自立性と広域的な自治力を高める事を企図するものだ。大都市と称される名古屋市等は政令指定都市の適用を受け、原則的に市町村と同じ枠組みで道府県の下に置かれている現状に対し、特別自治市は道府県と同等の独立自治体を意味するもので大胆な地方制度改革となる。その行方を考えてみたい。

1.「特別自治市」とは -県から独立した特別な地方自治体-

人口と産業が集積する大都市圏では、少子化に伴い出産・育児支援需要が複雑化しているほか、高齢者の増加数が地方部よりも多い事で扶助行政が増大するなど、行政サービスの需要増加と多様化に直面している。また、公共施設の老朽化なども相まって行財政運営の逼迫も課題となっている。他方、道府県と政令指定都市との間で二重行政が指摘され、行政事務の非効率も指摘されてきた。

大都市は、日本経済・国土の発展を牽引する役割を担うため、とりわけ三大都市圏は牽引力を発揮するための高度な自治力が求められるという背景から、その権能を拡大する大都市制度の改革が必要であるとの認識に基づき、第30次地方制度調査会(2011~2013)では新たな大都市制度とし「特別自治市」創設に向けた検討が行われ、一定の方針が答申された。

特別自治市は、道府県の区域外に位置づけられ、道府県の監督や補完機能を受けない特別な地方公共団体として新設される想定で、地方自治法第2条第3項(市町村)と同第5項(都道府県)に該当しないため、地方自治法の改正を必要とするスケールの大きな改革である。

言わば、道府県から独立した地方自治体となるもので、県が持っている権限を財源付きで特別自治市に移譲する事で、大都市圏の牽引役として特別自治市の自立性を高め、広域的な自治力を強化する事が主たる狙いとなる。その結果、特別自治市の戦略的な都市経営の展開を促すとともに、圏域の実情に応じた行政サービスの提供や再構築が可能となると期待されている制度だ。

但し、一般論として地方自治法の改正はハードルが高く、道府県からの財源・権限の移譲に関する調整は道府県側からの反発が必至と想定される事から、新たな地方制度改革として関心を集めたものの具体的な検討には至っていないのが実情だ。

2.名古屋市が目指す大都市制度の考え方 -市の自立と圏域の一体的な発展を目指す-

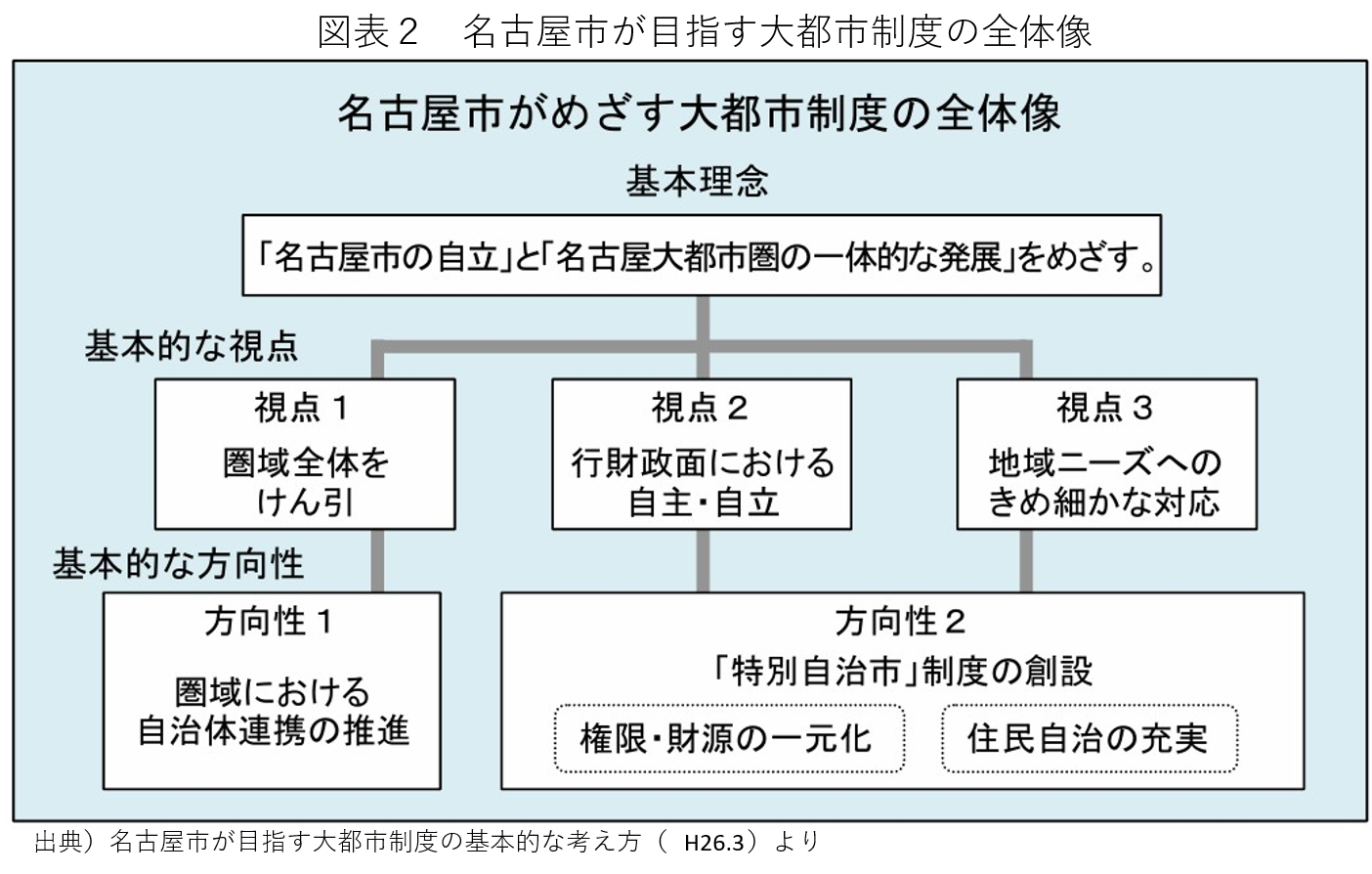

第30次地方制度調査会の答申を受けて、横浜市、大阪市、札幌市などが関心を示し、名古屋市も「名古屋市が目指す大都市制度の基本的な考え方(2014.3)」を取りまとめて特別自治市の制度創設を望む姿勢を明らかにし、現在もこの姿勢を堅持している。

前述したような大都市が共通に抱える課題に加えて、名古屋市では①リニア中央新幹線の開業に伴う効果的な地域づくりの推進、②南海トラフ巨大地震に備えた圏域全体での防災機能の強化、③モノづくり産業の転換期を踏まえた高次都市機能集積等による国際競争力の強化、④名古屋市への通勤・通学割合が高い近隣市町村との連携強化による一体的な広域行政の対応、などを図るために特別自治市制度の創設が必要としている。

また、現在の政令指定都市制度は、人口50万人以上を要件に全国20都市で適用されているが、以下の5点から課題があると指摘している。それは、(a)一般の市町村と同一の制度である事、(b)大都市の位置づけや役割が不明確である事、(c)特例的・部分的で総合性・一体性を書いた事務分配である事、(d)都道府県との役割分担が非常にあいまいなため生じている二重行政・二十監督が存在する事、(e)大都市の事務権限や大都市特有の財政需要に市町村税性が対応していない事、と主張している。

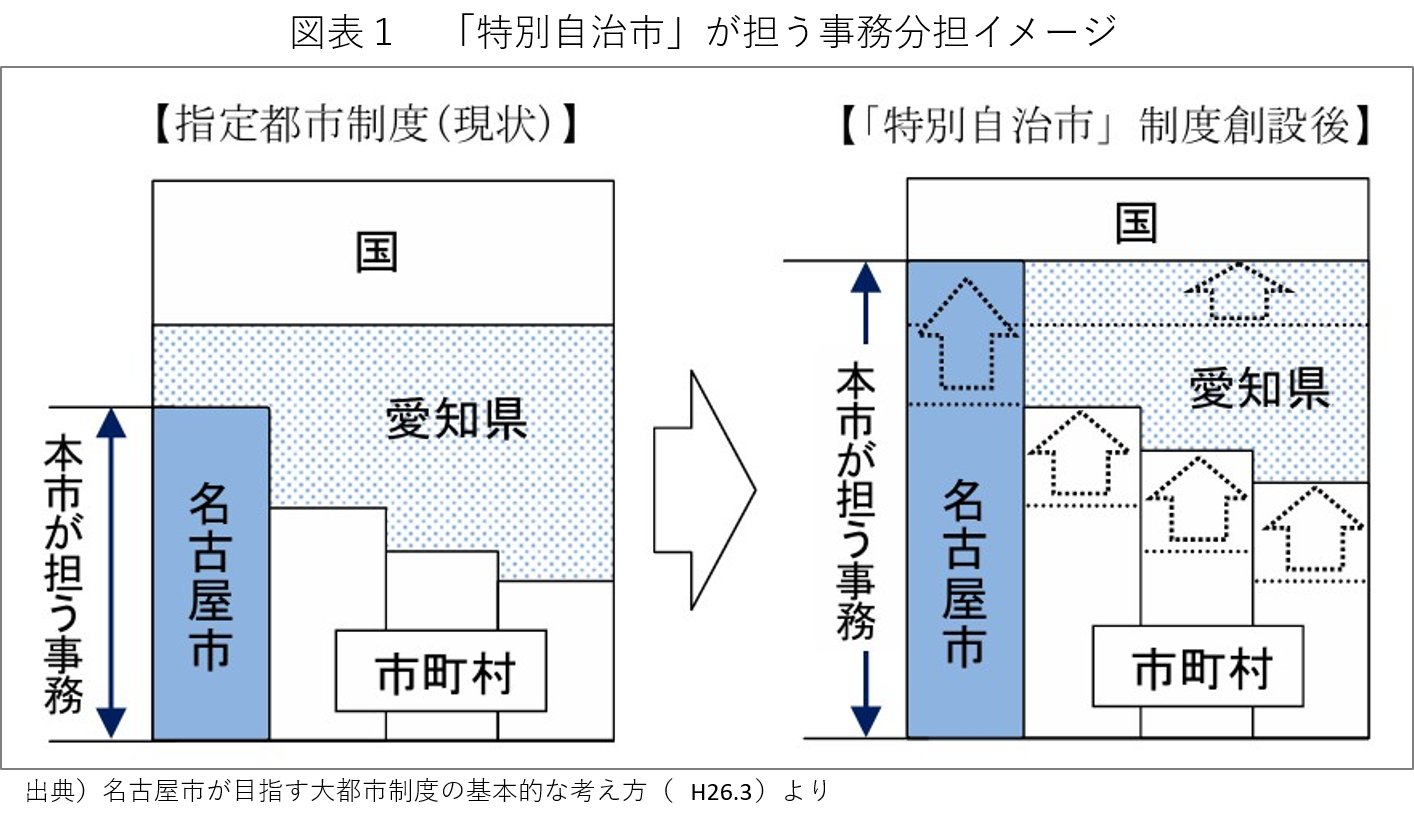

こうした事を踏まえ、行財政面における自主・自立性を高めるとともに、地域ニーズへのきめ細かな対応を図るために「特別自治市」の創設が必要との姿勢だ。図表1は、名古屋市が描く「特別自治市」の事務分担イメージで、この概念図によると、名古屋市は国と県から事務権限の移譲を税源付きで移譲を受ける事を示唆しており、とりわけ県からは地方自治に関する全ての権限移譲を受ける事を意図していると解される。

第30次地方制度調査会が示した通り、愛知県からは完全に独立した地方自治体となることにより、権限・財源の一元化と住民自治の充実が可能になるとする主張で、一定の理解ができる。名古屋市が主張する通り、県から政令指定都市への権限移譲は特例的なものであるから、戦略的な都市経営を行うには裁量が限定されている。総合的で体系的な都市経営の裁量を大都市が持つ事が、国土や圏域の発展を牽引するためには必要だろうから、この意味において特別自治市の創設には意義がある。但し、現段階ではまだ積み残しの検討課題も多分に残されている。その一つが広域行政の在り方だ。

3.名古屋圏における広域力強化に向けて -市町村合併を並行して考えたい-

地方自治における原則は、都道府県が広域行政の役割を担い、市町村が基礎自治体として住民サービスを直接的に展開する。これに対し、名古屋市が示した特別自治市としての事務分担イメージ(図表1)では、県から全ての事務の権限移譲を受ける形となっているので、名古屋市が都市圏に対する広域行政の役割を担う事が含まれると解される。

この場合、名古屋圏の構成市町村は、特別市となった名古屋市と愛知県との板挟みになる事も懸念される。名古屋市は「圏域全体を牽引する」役割に向けて自治体連携で対応する方針を基本的な考え方の中で示しており(図表2)、特別自治市の外側に整理しているが、この意味で広域行政に関する県の分掌が残るとすれば、図表1との矛盾も否めない。

日本経済・国土の発展において、三大都市の牽引力が重要である事に異論はなく、そのために大都市の自治力を高め、広域力の強化をする必要があるとする考え方も整合的だ。但し、その際には広域行政に関する県行政との調整は必須となる。税源付きの権限移譲には県側の反発が必至と想定される中、名古屋圏に関する広域行政の権能を如何に棲み分けるかは大きな検討課題となるだろう。決して低くはないハードルだ。

そこで、特別自治市に関わらず名古屋市が広域力の強化を図るために、近隣市町村との合併を検討する事も是とするべきだと筆者は考える。特別自治市の創設を提唱しつつ、並行して市町村合併を論議し、現実的な広域力の強化を目指す方が得策ではなかろうか。例えば、名古屋市への通勤・通学率が20%以上の市町村が名古屋市と合併すれば、おのずと広域連携は強化され、政令指定都市のままでも都市経営戦略の展開領域は広がる。名古屋圏での合併が進んだ上で特別自治市の適用を受ける方がソフトランディングしやすいだろう。

名古屋市の持続的発展シナリオを描き、圏域や国土を牽引する役割を強化する議論は、名古屋市にとっても国土・圏域にとっても重要なテーマだ。同時に、極めて戦略的なテーマでもある。その一環として、新たな大都市制度としての特別自治市は有効な選択肢だと思うが、その創設だけに拘るのではなく、市町村合併も並行して俎上に載せて議論を活性化してほしいと願う。また、こうした戦略的なテーマを投げかけ、調整し、イニシアティブを強めていくためには、名古屋市の企画調整機能の強化も検討すべきだろう。

いずれにしても、名古屋市からは若者が東京に流出し続け、子育て層が近隣市に転出しているのだから、現状の枠組みのままでは早晩隘路に陥ってしまう。現状打破に向けた都市経営のあり方検討は、地方自治の枠組み変更を含めて重層的に行われるべきだ。