2025年問題(団塊の世代が後期高齢者に突入する問題)が迫り来る中、医療や福祉分野における人材や財源の不足が強く懸念されている。折しもDX時代が叫ばれ、新型コロナウィルス感染症によって社会が強烈に揺すぶられた中で、医療・福祉分野におけるICTの果たす役割に期待が高い。はたしてICTは医療・福祉分野の閉塞感を打破する旗手となるのか?現状と未来を考えてみたい。

1.日本の医療とICT -ICT導入の必然性と環境が整う日本の医療-

日本は医療分野において好条件が整った国であると言われている。医学論文の国際的評価は高く、高額医療機器保有台数は世界第一位であるとともに、公的健診制度が整い、皆医療・介護保険制度が整備された1億人以上の市場が形成されていることから、多くのグローバル医薬品企業や医療機器メーカーおよび医療ICT企業が日本に拠点を置いていることが背景にある。特に、医療ICTの領域では、健診から医療・介護までのデータが統一されている点でも導入環境が整っているとの見方が強い。

ところが、医療先進国として世界から注目されている日本では、医療の分野で3.6兆円の輸入超過となっている。海外から見れば良好な市場(美味しい市場)となっている訳で、今後も成長市場として期待されている。しかし裏返して言えば、日本では医療環境が整っているにもかかわらず、国内の医療関連産業が内発的に成長できていないのが実状だとの見方もできよう。日本の充実した医療環境を踏まえれば、現状に甘んじることなく今以上に先端的な医療の取り組みができるはずであり、医療ICTはその代表的な分野として期待されている。

折しものコロナ禍では、ワクチン確保を海外の医薬品企業に依存しなければならなかったことが、ワクチン接種でスタートダッシュの不発へと繋がった。このことを総括し、日本の医療先端企業が国内でサービス提供できる領域を広め、そのシェアを高めていくことが、「安心で幸福な国づくり」に向けて必要だというテーゼを学んだと銘じておく必要がある。

日本の高齢者率は2007年時点で21%を超え、その後も増加し続けており、超高齢社会となっている。2025年には団塊の世代が後期高齢者となることから、医療従事者や医療財源の不足が懸念されている。医療ICTが進展する事は、こうした課題(2025問題)を克服していくためにも期待されている。

2.医療ICTの現状と未来 -医療から医療+介護へ、ICTからICT+AIへ-

医療ICT市場は、年率15.9%の成長を遂げており、2025年には医療機器市場を超えるという見方も指摘されている。これは、新たな成長産業分野として捉えることもできよう。

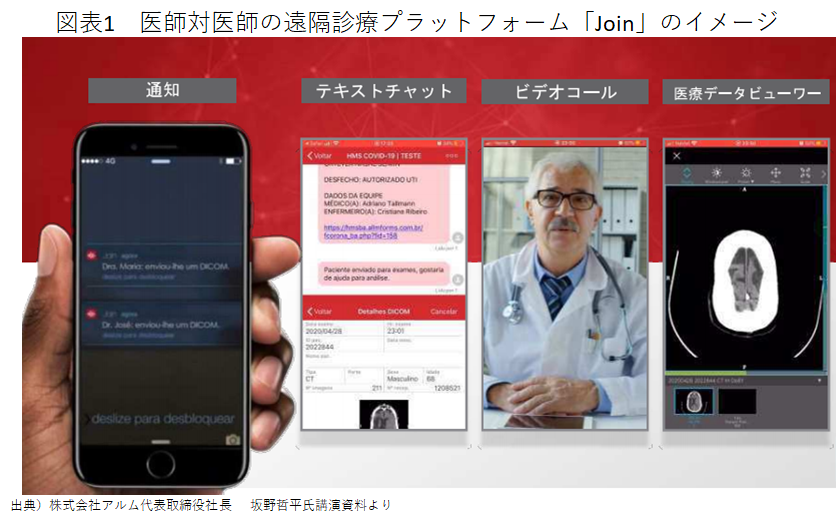

医療ICTとして先行しているのは医師対医師(DtoD)の遠隔診療だ。例えば「遠隔診療プラットフォームJoin(図表1)」は、医師対医師による臨床連携をサポートするシステムだ。PCやスマートフォンを使って通知、テキストチャット、ビデオコール、医療データビューワ等を利用する事ができ、日本初の医療機器プログラムとして認証され、日本初の保険適応にも認定された。特に期待されているのが急性期循環器病の臨床領域であるが、脳神経、臓器移植、腫瘍、外傷、感染症などの分野でも臨床利用が模索されている。こうした遠隔診療プラットフォームを利用する事で、院内連携はもとより、地域医療情報連携(地域社会の中の連携)や全国規模の医療情報連携(広域連携)が円滑に行えることが導入効果となる。医師対医師(DtoD)の遠隔診療連携には、診療所にて患者と対面診療を行う医師と高度医療機関の医師との遠隔診療連携(DPD:Doctor to Patient with Doctor)を含んでいる。

これらが進むことは、地域社会にとっては朗報だ。医師や医療機関が不足する地域においても、高度医療機関と連携しながら診療する事が可能になるし、遠方の高度医療機関に患者を移送しなくても現地で対応できることが増えて救急対応のスピードが向上するからだ。まずは、こうした医師対医師の連携(DPDを含む)を促す医療ICTの導入を一層に推進する事が、地域社会に充実した医療を届けるために効果的だ。現在、厚生労働省を中心に様々な取り組みが始まっているが、市民感覚としてはまだまだ普及が進んでいるという実感は得られていない。技術的開発だけでなく法律面での対応も急務となっているので、その進展を期待したいところだ。

更に、新型コロナウィルス感染症の蔓延を機に、医療者と患者のあり方が世界中で規制緩和へと動き始めた。つまり、ICTによる遠隔診療の枠組みを、医師対医師(DtoD)に限定するのではなく、医療者、患者、公的機関(保健所等)の範囲で官民一体として連携することが必要だとの方向に舵が回り始めたのだ。そして、この動きは、地域包括ケアにおけるICT連携へと展開していくこととなる。医療・介護連携ICTと呼ばれ、地域包括ケアに関わる多様な関係者(ケアマネジャー、ヘルパー、看護師、かかりつけ医等)が、要支援者・要介護者のモニタリング情報を瞬時に共有したり、必要なアクションを相談したり手配したりすることを連携できるプラットフォーム構築(LINE等の活用)の試みが始まっている。多くの関係者の調整に奔走する地域包括ケアの現場としては、誠に需要の高いツールになるものと思われる。

そして、最も新しいトレンドは、医療ICTにおけるAIの融合だ。医師対医師(DtoD)の連携プラットフォームを起点として、医療AIを組み込む試みが進み始めているのだ。例えば、頭蓋内出血を例にとると、通常は熟練した専門医による読影(CT画像等の読み取り)によって病変個所の特定や必要な処置の判断がなされる場合が多いが、これをAIに代替させることなどを指す。これが進めば、特定の専門医に集中依存している診断の一部を、データ蓄積されたAIに委ねることで、診療の渋滞を緩和することなどが可能となる。

日本社会においては、超高齢化によって患者が急増し、医療者が不足する事態が懸念されているのだから、こうした取り組みに対して過剰に慎重になり過ぎず、試みを加速していくことが必要な基本的な姿勢だと筆者は思う。

3.With/Afterコロナ社会での必要性 -人手をかけずに繋がる社会を作る-

With/Afterコロナ社会(新型コロナ感染症によるパンデミックを乗り越え、安心して感染症と向き合える社会)は、遠隔による医療相談、自宅療養者と医療機関との連携など、患者と保健所および医療機関の連携の重要性が強く求められる社会であるはずだ。医療ICTはこれを支える重要なインフラになって行くものと思われる。

また、医師・看護師が不足する地方社会においては、DPD(医師(D)対患者(P)with医師(D))におけるICT連携の普及は、地域に居ながらにして安心して高度医療を受けられるようにするための喫緊の課題と言って良い。そして、専門医への診断集中を緩和するためには医療AIの導入に期待がかかる。

さらに、医療・介護連携ICTの構築が、地域包括ケアの安定運用に向けて必要性が高い。地域包括ケアの現場では、多職種連携が必要であることに起因する業務効率化が喫緊の課題となっているからだ。

このように、日本社会が直面している超高齢社会においては、医療ICTの進展と普及が「人手をかけずに繋がる社会を作る」意味において重要な役割を果たすものと考えられる。DX時代の到来、スマートシティへの取り組み、SDGsの普及進展などの今日的な時代潮流があるが、こうした潮流の全てにおいて共通して需要が見込まれ、具体的に成果を出すことが可能であり、国民の幸福に直結するのが医療ICTと言えるのではなかろうか。