2025年8月23日(土)に、「名古屋城三の丸地区まちづくり講演会」が名古屋市主催により開催された。三の丸地区のまちづくり構想策定を進めている名古屋市が、世論喚起の一環で行ったものだ。筆者は、「名古屋の未来と三の丸の役割」と題して講演したので本稿でご紹介したい。名古屋市の趨勢的将来には課題が立ちはだかるので、三の丸地区のまちづくりは課題克服の一助となるよう再生する事が望ましいと考えている。

1.名古屋市の将来における趨勢的課題 -若者の東京流出と子育て層の近隣流出-

名古屋市の人口動向から名古屋市の将来に立ちはだかる趨勢的課題を認識しておきたい。2024年の名古屋市人口は233万人で、前年比4,581人の微増となった。ここ数年は微増減を繰り返しており、ほぼ横ばいと捉えて良い。但し、その人口動態を分解するといくつもの問題点が浮かび上がる。

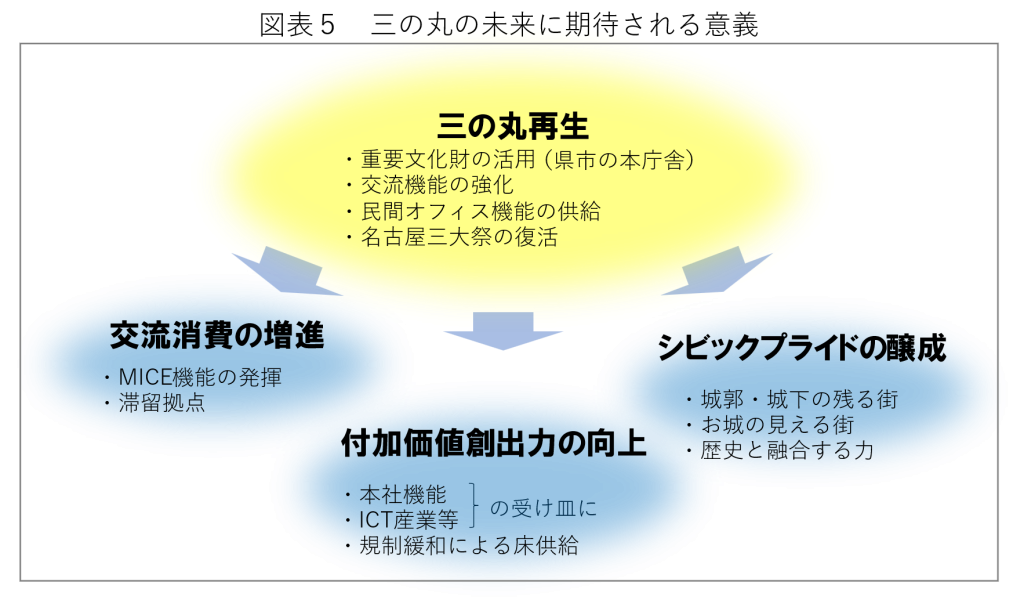

図表1は、名古屋市の人口動態を分解したものだが、①自然減が拡大して▲11,260人となった事、②社会増約1.6万人のうち国内からの転入超過は2千人であり、中部圏から8千人転入超過、首都圏に6千人転出超過(内、4千人が20~30歳代)の構成である事、③0~14歳に限ると▲2千人の転出超過となるのは子育て層の転出による事、の3点を指摘できる。

つまり、名古屋市では少子高齢化による自然減が拡大しているとともに、若者の東京流出と子育て層の近隣流出が構造化しているという人口問題があると認識しなければならない。これを放置すると市内消費が萎むから、名古屋経済の縮退が待ち受ける事となり、名古屋市は人口、経済ともに不活性な状況へと陥る趨勢が見えるのだ。若者と子育て層の流出によって市内消費が萎む理由をvol.229で論考しているのでご参照頂きたい。

2.若者・子育て層が流出する理由と対策 -付加価値産出力の強化が必要に-

こうした趨勢に歯止めをかけ、悪い流れを良化するためには処方箋が必要となるが、そのポイントは付加価値産出力の強化にあると筆者は本コラムで繰り返し主張している(vol.154等ご参照)。現代の若者たちは「経済処遇と社会貢献」の両立を求める価値観を有しており、その実現原資となるのが付加価値額なので、これを産出できる力を強化する事が若者を惹き付ける都市になるための条件と考えるからだ。

また、子育て層は子供たちの成長とともに住み替えを考える際、名古屋市内の新築マンション価格が高騰しているために購入を諦め、価格の安い隣接市町で住宅取得する選択を迫られていると考えられる。マンション価格を統制することはできないから、子育て層の流出を抑止するためには市民所得の向上が必要だ。付加価値産出額の強化は、市民所得の向上に直結するので、この点でも名古屋市の人口問題対策に奏功する(vol.215ご参照)。

一方、現実的には近い将来に人口減少期が訪れる事となるが、その先にある消費の縮退に対しては交流消費の獲得が有効だ。リニア中央新幹線が開業すると、名古屋市の交流人口は増加するので、その際の消費をより多く掴み取る仕掛けを充実化したい。即ち、滞留時間の増進を図る仕掛けであり、MICE機能の強化と観光資源の磨き上げを積極的に行いたい。そうすれば、多少の人口減少が生じていても名古屋市経済が簡単に萎む事はない。

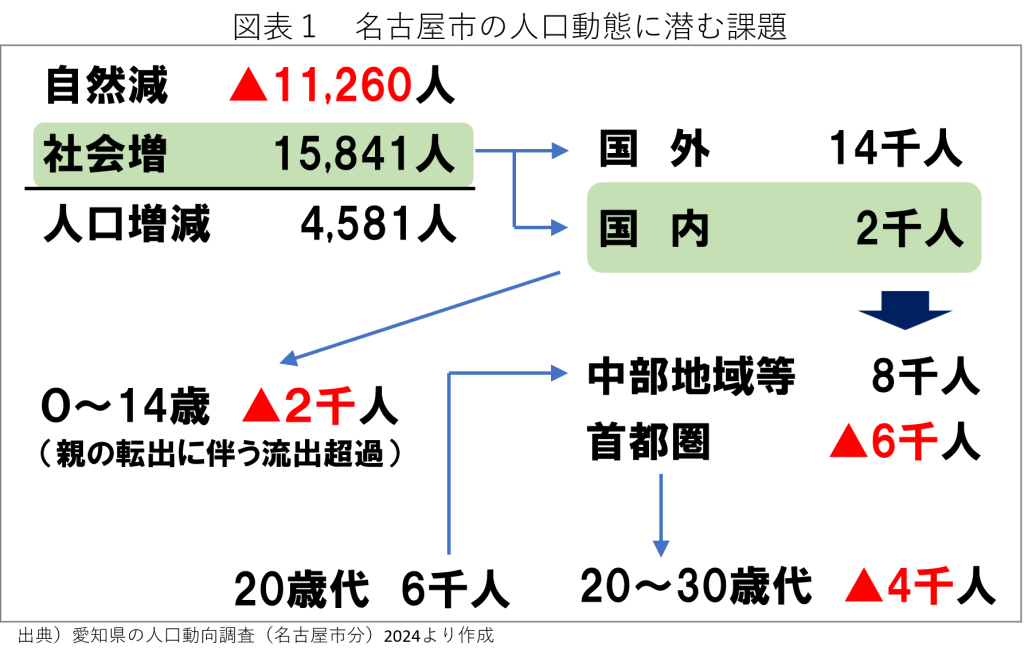

さらに、もう一つ考えておきたい事がある。若者や子育て層が流出するのは、シビックプライドが醸成されていないからだという仮説が成り立つのではなかろうか。図表2は、2016年に名古屋市が実施した都市ブランド調査の結果である。主要政令市8都市を対象に、愛着度、誇り度、推奨度をアンケート調査してスコア化したものだ。3つの観点についてYES(同意)かNO(非同意)かを尋ね、YESからNOを差し引いた値がNPS(ネットプロモータースコア)である。名古屋市は、3つの観点の全てでNPSが低位であったため、市民にシビックプライドが醸成されていないと当時指摘されたデータである。

しかし、ここで注目しておきたい点は別にある。それは、NO(非同意)の値が低い事だ。つまり、名古屋市民の多くは不満を持っていないのであり、否定的な意識を持ってはいない。一方、YES(同意)の値も高くなく、結果的に中立(どちらでもない)の値が圧倒的に大きいという点がもう一つの特徴点だ。つまり、名古屋市民は、不満を持っていないけれども、決定打も実感できていないという事だ。愛着、誇り、推奨につながる「決定打」を創出すれば、名古屋市民のシビックプライドは向上すると筆者は考えている。

3.三の丸地区の役割と再生意義 -交流増進、付加価値産出力、シビックプライド-

このように、名古屋市に迫りくる課題を念頭に置いた時、三の丸地区のまちづくりがどのような役割を果たすべきかが見えてくる。三の丸地区が有する資源を最大限に活用する事を前提に、大胆な発想で考えたい。

①交流魅力を高め観光消費を増進する -歴史資源の活用で交流消費を掴め-

三の丸地区には、名古屋城と重要文化財に指定されている二つの本庁舎(愛知県本庁舎、名古屋市役所本庁舎)が存在している。リニア時代に名古屋市来訪の目的性を高めるとともに市内滞留を増進するためには、これらの歴史的資源を最大限に活かしたい。

そのためには、名古屋城天守閣の木造再現(河村前市長発案)を実現するとともに、二の丸地区の再生にも取り組んで頂きたい。名古屋城は、名古屋市民にとっても来訪者にとっても筆頭に上げられる観光資源であるから、その資質の磨き上げが重要だ。

次に、二つの本庁舎を転用したい。昭和8年(1933年)に竣工した名古屋市本庁舎と、昭和13年(1938年)に竣工した愛知県本庁舎は、いずれも帝冠様式の重要文化財で、戦災を免れて今日でも行政拠点として機能しているが、それ故に市民や来訪者からは縁遠い場所となっている。そこで、重要文化財でありながら市民に開かれているとは言い難い現状を打破して交流拠点として転用する事を考えたい。三の丸ルネサンス期成会(筆者は幹事を仰せつかっている)では、クラシックな空間を活用した迎賓ホテルや博物館としての転用が望ましいと提言した。これが実現すれば、市民にとっても観光客にとっても三の丸地区への来訪目的が高まり、滞留を増進し、交流消費の拠点となり得るだろう。

②付加価値の産出力を高める -市内産業の産業構造改革を促す拠点に-

市内産業の付加価値産出額を高めるためには、機能と業種に着目した産業構造改革が必要だ。機能とは本社機能に代表される中枢管理機能であり、業種とは一人当たり付加価値額の高い高付加価値業種を指し、これらの集積が高まればおのずと付加価値産出額が上がり、その結果として若者にとって魅力的な活躍機会が増え、市民所得の向上へと繋がる。

そのためには、受け皿となる新しいオフィスが供給されなければ実現しない。これこそ都心の役割であり、再開発によるオフィスビル建設を促し、付加価値産出力の高い産業集積を推進する必要がある。三の丸地区も都心を構成するエリアであるから、民間オフィス機能の集積増進に貢献してもらいたい。

その際、三の丸地区は歴史性の高い地区であるから、そうした既存資源と先端的オフィスビルによって新旧のコントラストの効いた空間を創出したい。古い建築物と新しい建築物の融合を図る手法をレトロフィットと呼ぶが、三の丸地区では面的なレトロフィットによって新旧のコントラストを生み出せば、名古屋らしい魅力の創出に一役買うのではなかろうか。

尚、その実現に向けては、三の丸地区における総延べ床面積を増やさねばならないから、現行の高さ制限や容積率、建蔽率等の規制を緩和するとともに、一部の道路空間を廃止して街区の敷地面積を大きくするなど、大胆な基盤再編を行う事を覚悟したい。

③シビックプライドを高める -名古屋三大祭の復活を-

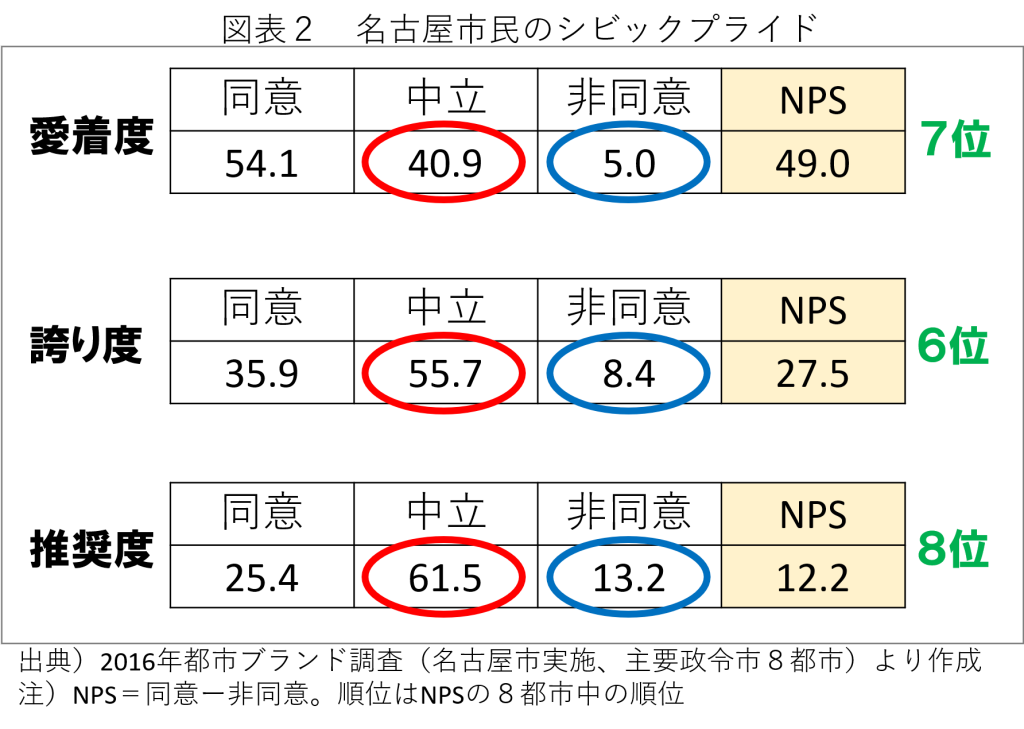

三の丸地区のハード的再生に呼応して名古屋三大祭を復活したい。江戸時代から戦前までは東照宮際(旧名古屋まつり)、若宮祭(若宮八幡宮の祭礼)、天王際(那古野神社の祭礼)が行われていた(図表4)。このうち、若宮祭と天王際は同時に開催され、二つを合わせて祇園祭と呼ばれていた。戦前までの名古屋にも祇園祭があったのである。

いずれも山車祭りで、大きな行列が本町通を北進して名古屋城三の丸地区に入り、城主の謁見を拝していたという。従って、三の丸地区の再生に当たっては、本町通を山車の行進にマッチするように歩道等を修景するとともに、三の丸地区内に山車が集う場所を用意するなどして、名古屋三大祭の復活と連動すると素晴らしいと思う。雅な祭りの復活は、城下町名古屋の栄華を髣髴させ、市民のシビックプライド醸成に貢献するだろう。

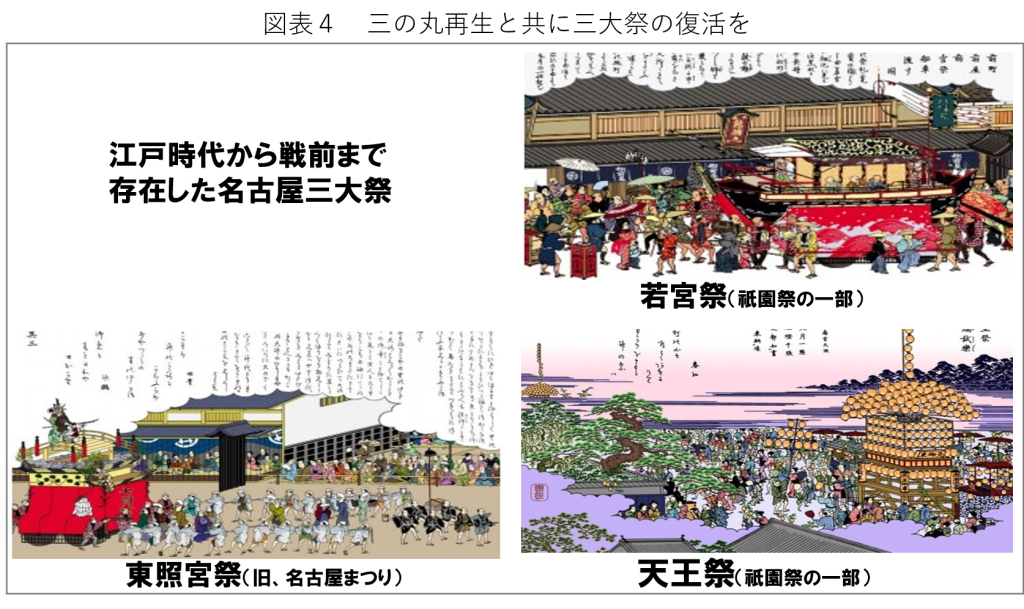

このように、重要文化財である二つの本庁舎を転用するなどして交流機能の強化を図れば交流消費の増進に寄与し、オフィス機能の供給によって本社機能等の受け皿となれば付加価値産出力の向上をもたらし、新旧のコントラストが効いた都市空間の創出と三大祭の復活などによってシビックプライド向上の契機となれば、名古屋市が直面する人口問題を克服して市経済を活性化する事に繋がる(図表5)。名古屋城三の丸地区の未来には、こうした役割を担う資質があるのであるから、是非検討の具体化を願いたい。