「放置自転車」を意識した事がおありだろうか。歩道に停められて利用者が離れたままとなっている自転車の事で、乱雑に停めれば歩行者の通行障害や交通事故を引き起こす。昭和50年代に全国的に急増して社会問題化し、名古屋市でもご多分に漏れず増加した。一時は全国ワーストワンという不名誉な記録を作った事もある。長い時間をかけた対策強化によって着実に放置自転車数を減らした名古屋市の取り組みを紐解きたい。

(本稿では、自転車駐車対策を駐輪対策、自転車等駐車場を駐輪場と表記する)

1.放置自転車の問題 -歩行者の通行、道路交通の安全、都市の美観への障害-

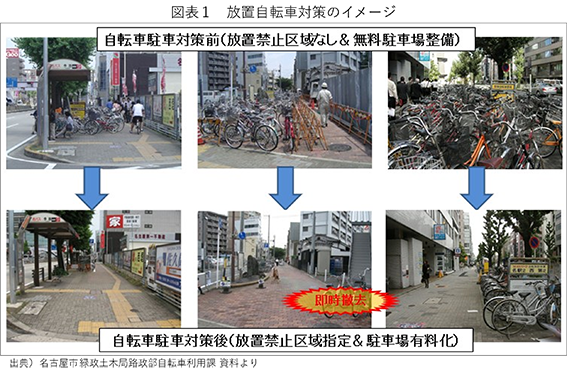

放置自転車は、駅周辺やバス停周辺で多く発生する事案だ。放置場所のほとんどが歩道だから、歩行者空間を侵食して歩道の通行障害を引き起こす。通行障害が著しくなると歩行者が車道に押し出される事もあり交通事故の危険性を高めてしまうし、車いすを利用する人などにとっては大きな支障となる。また、都市空間としての美観も著しく損なわれてしまう。図表1は、放置自転車対策の実施前後を比べた写真だが、歩行者の通行障害の有無や美観の良し悪しが一目瞭然だ。

名古屋市は道路空間が広く歩道幅員にも余裕があるため、罪悪感なく自転車を駐輪してしまいがちだが、駅周辺など放置自転車が集中する地区では問題が顕在化する。自転車は気軽に利用できる交通手段で、気軽さを構成する要素は①運賃が不要で経済的である事、②健康に良い事、③車と比べて駐車場を探す負荷が小さい事などが上げられるだろう。しかし、場所によっては車と同等に駐車場を意識した利用を促さないと放置自転車が社会問題化してしまうのである。道路上の問題であるから、これを対策するのは名古屋市では緑政土木局路政部で自転車利用課が担当している。

2.放置自転車対策の内容 -放置禁止区域の指定と駐輪場の有料化-

言うまでもなく、放置自転車対策は自転車利用を抑制する事に重点があるのではなく、交通障害などの原因とならないような駐輪を促す事に重点がある。自動車の駐禁対策とほぼ同じ構図の問題だ。放置自転車対策は、長い期間をかけて積み重ねられてきているが、対策の方針は2本柱(2段階と言っても良い)によって構成されている。

名古屋市では昭和52年に道路上に自転車置き場を設置する事から対策が始まった。駐輪場が無ければ歩道に放置自転車が溢れてしまうのは自明の理だから、対策の序章となった措置だ。その後、昭和63年に「名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例」が制定され、放置禁止区域を指定できるようになった。つまり、自転車にも駐禁エリアを決める事を制度化したのである。同時に、この条例によって、放置禁止区域に放置している自転車の即時撤去を可能とした。取り締まりの強化に踏み切ったのであり、駐輪対策の第一の柱が確立された(第一段階)。これを機に、名古屋市の各区にある土木事務所が定期的に見回りを行い、放置禁止区域に放置されている自転車を撤去する活動が開始された。

第二の柱は、平成6年に開始された駐輪場の有料化である(第二段階)。名古屋市が設置した駐輪場は無料とされてきたのだが、この時を境に有料化へと舵を切った。有料化の背景には、近距離移動の抑制に狙いの一つがある。自転車を愛用している利用者にとっては耳障りかもしれないが、歩ける距離なら歩いて頂く事を促したのだ。そして、もう一つの狙いは、名古屋市が道路上に設置する駐輪場(公共施設)が無料のままでは自転車を利用しない人からみて税負担の不公平となるため、利用者から料金を徴収する事により公平な受益者負担とする事だ。平成28年からは、指定管理者制度によって有料駐輪場の管理が行われている。

そのほか、平成14年には商業施設等に対して自転車駐車場の附置義務を導入して商業事業者にも協力を求め、買い物客の放置自転車対策を促している。

3.放置自転車対策の効果 -H16年度以降の強化加速でH18年度から効果が鮮明に-

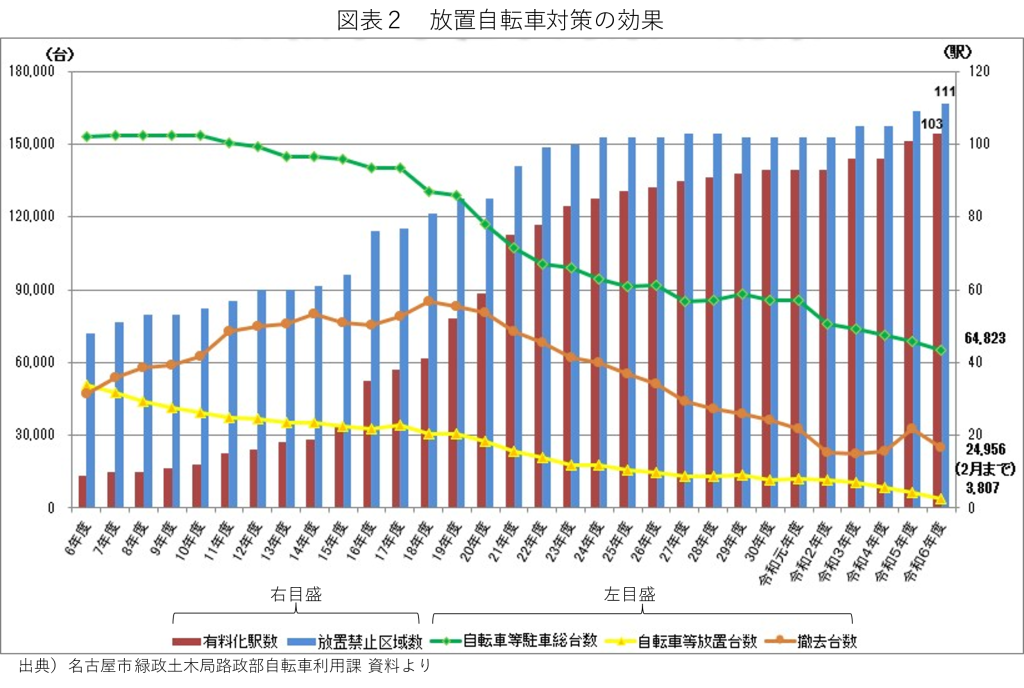

放置自転車は駅やバス停周辺に集中して発生するため、放置自転車の多い地区を対象に放置禁止区域を指定して駐輪場を設置するとともに、駐輪場を有料化するという順番で対策が進められた。取り締まり強化を制度化しても、激変緩和に配慮して実施は時を重ねて行われた。対策の実施数と放置自転車の撤去台数等をグラフ化したのが図表2だ。

放置禁止区域が指定された駅数(グラフ内の青棒)は平成6年度の段階で約50駅まで指定されていたが、平成16年度から指定区域を増加させ、平成22年以降は100駅程度で推移している(R6年度で111カ所)。有料化を実施した駅数(グラフ内の赤棒)は平成16年度以降に増加させ、令和6年度で103駅となって放置禁止区域の駅数とほぼ同数となった。放置禁止区域では駐輪場の有料化とセットになったと解される。

一方、自転車の台数を見ると、駐輪場内の自転車と放置自転車の合計台数(グラフ内の緑折れ線)は、平成18年度から急速に減少傾向を強めたことが読み取れる。近距離利用が減少した事により、駅周辺に集まる自転車の総数が減少したと解して良いだろう。また、撤去台数(グラフ内の茶折れ線)も平成18年度をピーク(約85,000台)に減少を続け、R6年度には約25,000台にまで減少してピーク時の3分の1以下となった。その結果、放置自転車台数(グラフ内の黄折れ線)は、ピーク時(S62年度)に64,362台あったものが、今日では3,807台(R6年度)まで減少した。

4.駐輪場の整備・運営の奥深さ -設置場所、収容台数、駐輪ラック、料金、撤去-

放置自転車対策の中心舞台となっているのは放置禁止区域に設置されている駐輪場だ。名古屋市では、正確な需要を把握するために地道な調査を重ねた。朝晩の通勤通学時に確実に収容できる台数を利用しやすい場所に設置する計画を練り上げるのは駅数の多さもあって大変な仕事となる。しかし、着実に駐輪場の利用を促すためには、避けて通れない作業だ。

次に、駐輪ラック機器の選定だ。自転車の前輪をラックに収めるタイプが基本なのだが、必要台数を確保するためには2階建てにする必要があったり、重量のある電動アシスト付自転車や子供を乗せる自転車の普及によってラックスペースを駐輪し易く配置する必要が生じるなど、配慮すべき事項は複雑だ。また、当初はコインポスト方式の精算機であったものが、近年では自動車のコインパーキングと同様の精算機に置き換えが進み、多様な支払方法(キャッシュレスなど)への対応なども進められている。

そして料金だ。有料化に舵を切ってから長らく、駐輪上の利用料は100円均一であったが、ここにも問題が生じ始めた。30分程度の買い物時間の駐輪と、通勤通学者による朝から晩までの駐輪が同じ料金では不公平ではないか、駅に近い場所と遠い場所で料金が同じでは不公平ではないか、などの問題である。そこで、名古屋市は柔軟な料金体系を設ける事ができるように条例を改正した。駐輪時間や駐輪場の場所に応じて料金を可変とする制度であり、電磁ロックタイプのラックの普及によって多様な料金の徴収システムの導入が可能となった。同時に、短い時間であれば無料とするサービスも導入可能となった。なお、定期券による利用は有料化当初から導入されている。こうして、駐輪場では利用時間や場所に応じて可変の料金体系を構築できるようになり、内在していた不平等を解消しつつ利用しやすさにも繋がっている。

もう一つ隠れた仕事もある。撤去された自転車の取り扱いだ。放置自転車を即時撤去できるようになって対策強化が進んだのであるが、撤去作業は実に大変な作業だ。1日に何度も巡回してトラックに積み込む作業であり、撤去された自転車を保管する仕事である。当然にして相応のコストが発生する業務だ。放置自転車が盗難車と判明した場合には警察が処理するのだが、所有者が判明した場合には引き取ってもらう必要がある。自転車の場合は3,500円を保管料として支払う事で自転車の返還を受けられるが、1か月以上経っても引き取りが無い場合には処分される。処分方法は、市民や海外にリサイクル自転車として供給されるほか、再利用が不適切な自転車は破砕処分となる。

このように、駐輪問題への対策は、実に多くの要素に配慮しながら膨大な業務量と共に成り立っている。自転車は快適な乗り物だが、安全で美しい都市を守る意識を持って利用しなければ行政負担があまりにも大きい。着実な成果を上げて放置自転車台数ワーストワンを脱出したものの依然として放置自転車台数が少なくない現状を見れば、名古屋市の放置自転車対策はまだ途上だ。ルール順守認識が深く共有された市民社会になれば、放置自転車対策は収斂して安定していくのであるから、そうした機運の高まりに期待したい。