名古屋港は日本有数の港湾だ。指標によって捉え方は異なるが、多くの指標で日本一の港湾と確認できる。この港を管理運営する主体が名古屋港管理組合だ。1951年に設立された特別地方公共団体で、国内の主要港湾の中でも特徴的な形式となっている。この名古屋港管理組合が名古屋港を国内トップの港湾に育て上げたのだが、一方では制約的な側面も有している。個人的独断と偏見だが名古屋港管理組合の未来のカタチを妄想してみたい。

1.名古屋港管理組合の組織概要 -愛知県と名古屋市が設立した特別地方自治体-

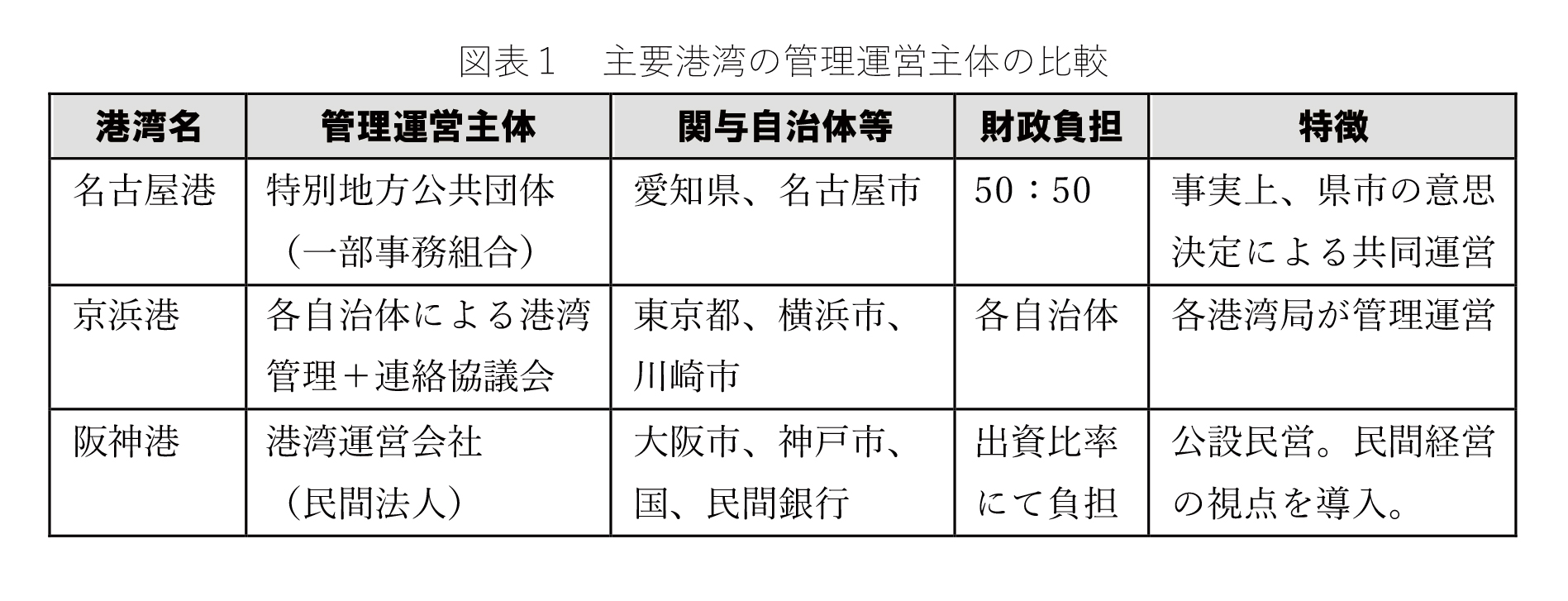

名古屋港は、名古屋市、東海市、知多市、弥富市、飛島村の5市村にまたがる広大な港湾区域(港湾の水域)と臨港地区(陸域)に展開しているため、単一の自治体の部局で管理するのは困難で、利害調整等も複雑となる事から、愛知県と名古屋市が50%ずつを負担(財政負担等もこれに準拠)して一部事務組合を共同設立した。これが名古屋港管理組合である。他の主要港も各々に特徴的な形式で管理運営されているが、一部事務組合を適用しているのは名古屋港だけだ(図表1)。

一般に、一部事務組合は、行政界を超えた広域エリアを対象に限られた特定事務(消防やごみ処理など)だけを行う主体であって地方公共団体ではないが、名古屋港管理組合は設立時に特別地方公共団体として内閣総理大臣によって許可された。つまり、「名古屋港の開発発展と利用の促進を図り、管理運営を確立し、もって国際的重要港湾となす事」を目的とした地方公共団体であり(名古屋港管理組合規約より)、「港湾経営」という一般的な一部事務組合よりも広範な行政機能を有している。

30人の議員で構成される議会を有し(愛知県議会、名古屋市議会から各々15人ずつ)、管理者(最高責任者)は愛知県知事と名古屋市長が2年交代で務める事となっているが、日常業務のトップとして1人の専任副管(任期4年、R7.6に愛知県OBから名古屋市OBにバトンが渡った)を置いている。その組織は政策企画部、総務部、港営部、建設部の4部で構成され、約500人の職員を抱えている。

こうした事から、名古屋港管理組合は、管理者、財政、議会構成などの観点から愛知県と名古屋市による意思決定に強く関与されながら運営される広域に跨った地方自治体だと捉えて良いだろう。東海市、知多市、弥富市、飛島村は、名古屋港の港湾区域(水域)と臨港地区(陸域)を有するものの、財政負担と意思決定権限は持っていない。ここが設立の狙いで、権利調整は愛知県と名古屋市で行い、他の市村には財政負担を負わせないと同時に意思決定に関わらない構図を作ったと考えられる。

2.名古屋港管理組合の財政構造 -制約の強い県市負担金と使用料・財産収入-

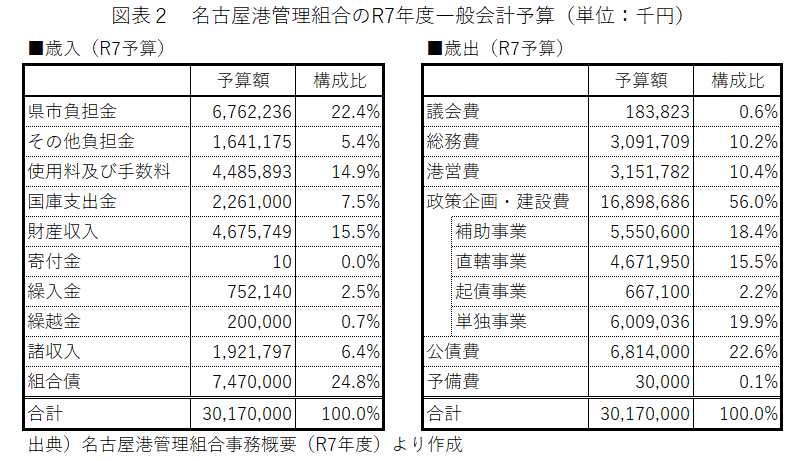

名古屋港管理組合のR7年度一般会計予算(図表2)を見ながら財政構造を確認したい。名古屋港管理組合が依って立つ歳入は、「県市負担金」である(67.6億円、歳入の22.4%)。愛知県と名古屋市が負担するもので、これが公共事業と公債費(借金の元利返済)に充てられる。この県市負担金を得る為に、名古屋港管理組合は使途について愛知県と名古屋市を口説かねばならない。一方、独自の自主財源は、「使用料及び手数料(44.9億円、14.9%)」と「財産収入(46.8億円、15.5%)」で、双方を足して歳入の約3割である。これらで足らない予算を「組合債(74.7億円、24.8%)」で賄う構造となっている。

県市負担金は、公共事業(岸壁整備などの建設費)と公債費に充当されるが、近年は公債費への充当率が高く(R7年度予算では87%)、硬直的な傾向だ。従って、自主財源である「使用料及び手数料」と「財産収入」が自律的な経営の鍵となる。使用料とは、港湾施設(岸壁、上屋、貯木場、荷役機械など)の利用に対して徴収される金額で、船会社や港運会社、荷主などが支払う料金だ。手数料は許認可や証明書の発行手続きに伴う対価だが、額は小さい。財産収入とは、名古屋港管理組合が保有する資産(土地、建物など)を貸したり売却する事で得られる収入だ。従って、自主財源の拡充に向けては、サービス対価である使用料と、資産活用による財産収入を拡大する必要がある。

一方、歳出では「政策企画・建設費(169億円、56.0%)」が最も大きく、次いで「公債費(68.1億円、22.6%)」が大きい。建設費は港湾整備等のいわゆる公共事業費だが、県市負担金のうち13%しか充当されない状況となっており、名古屋港管理組合の自主財源を拡充しなければ補助事業以外の公共事業が進まない。なお、歳出の22.6%を占める公債費が拡大していくと財政の硬直化に直結するため厳しく管理されている。

このように、名古屋港管理組合の財政構造は、県市負担金、自主財源(使用料、財産収入)、組合債で大きくは賄われているから、一般会計の予算規模を大きくするため(港湾行政を拡充するため)には、①県市負担金を増やす、②使用料を増やす、③財産収入を増やす、の3つが選択肢となる。

当然にして愛知県も名古屋市も厳しい財政運営の中にあるから県市負担金の増額を得る事は容易ではなく、港湾事業を活性化させていくためには自主財源である使用料と財産収入の拡充を考えねばならない。しかし、臨港地区(陸域)の稼働は飽和状態に近づいているため財産収入を増やすには臨港地区の拡大が必要だが、それは容易ではなく、地代を上げるくらいしかなかろう。残すは使用料の拡充で、そのためには入港船舶数を増進させる経営戦略が必要という事になるが、これは背後圏の産業構造と密接な関係があり名古屋港管理組合だけでコントロールできる問題でもない。つまり、名古屋港管理組合の財源拡充は非常に制約的なのである。

3.名古屋港管理組合の未来のカタチ -愛知県港湾局か、5市村の出捐か?-

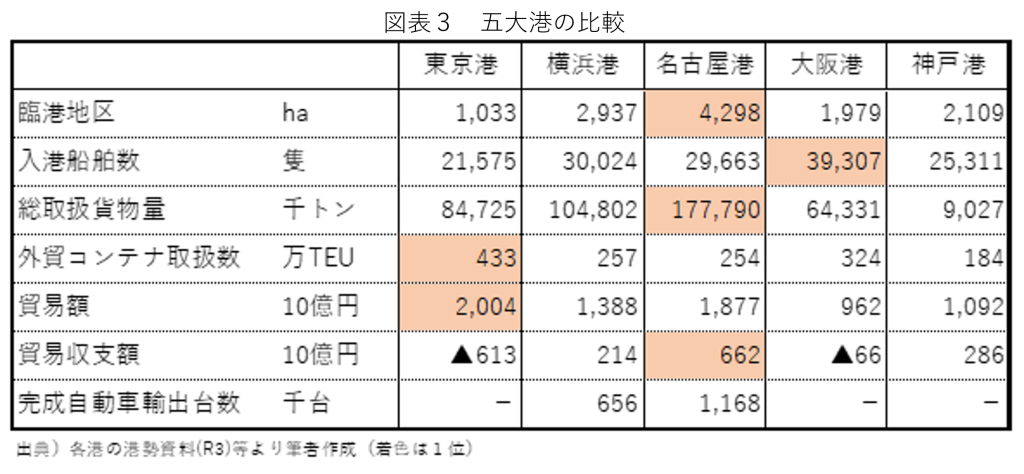

名古屋港は、日本一の港である。図表3で見るように、臨港地区(陸域)、総取扱貨物量、貿易収支額で1位を続けている。入港船舶数が3位であるものの総取扱貨物量が1位となるのは、完成自動車の輸出台数が圧倒的に他港よりも多い事に起因している。そのため、貿易額が2位であるものの輸出額が大きいから貿易収支額は1位となっている。この日本一の港の管理運営主体である名古屋港管理組合の財源拡充を考えてみたい。

背後圏の産業振興と一体的に港湾経営を行うために、一部事務組合を解消して愛知県港湾局とするアイデアに非公式に触れる事がある。一つの考え方だとは思うのだが、愛知県は県市負担金を単独で負担するメリットがあるだろうか。また、名古屋市はこれまで長期にわたって投資して来た名古屋港に係る権限を手放す事ができるだろうか。いずれもNO(ノー)だろう。

しからば、県市負担金を5市村に拡充するという策はどうか。実務上は、東海市、知多市、弥富市、飛島村に一部事務組合に参加・出捐してもらう事と同義となるだろう。名古屋港に存在する最大の不公平は、大規模ふ頭による臨港地区(陸域)を有するこれらの4市村が、莫大な固定資産税等を享受しているものの名古屋港への直接負担をしていない事だ。愛知県と名古屋市で権利調整するという姿勢で生まれた名古屋港管理組合の出自に宿命づけられたアンバランスとも言える。

しかし、これにも課題がある。県市負担金を5市村負担金にする事で、名古屋港における公平性は均衡するが、三河港や衣浦港とのバランスは崩れてしまう。三河港や衣浦港の臨港地区を有する町村は、負担金を出している訳ではないから、名古屋港だけの特別性について合意形成できる論理が必要だ。

結局のところ、愛知県と名古屋市の負担による一部事務組合というカタチを維持しながら財源拡充を考える必要があるのではなかろうか。その契機となるのがポートアイランド(以下、PI)だと筆者は思う。名古屋港の浚渫土砂処分場であるPIは、土地利用の対象となっていないから所在市町村が決まっていない土地だ。しかし、PIは計画埋め立て量を超えているため、今後は土地利用を考える時期がやってくる。ここが港湾として機能する時、新しい大規模税収が生まれる事になるから、これを名古屋港の財源拡充に直結できるように考えねばならない。

筆者の妄想的アイデアは、PIの土地利用に向けて飛島村と名古屋市が合併する事だ。これによって、名古屋市は現在の飛島ふ頭からの大規模税収を得るとともにPIからの新規税収を得るから、負担金を増やす動機を持つ事となる。一方の愛知県にもPIから生まれる固定資産税の県税分が増収となるから、負担金を増やす税源を持つ事となる。飛島村と名古屋市が合併しなければ、PIが土地利用されても名古屋市は県市負担金の拡充源資をさして得ないままとなるから、県市負担金の拡充は苦しいだろう。現状のカタチを維持しながらこの合併を模索する事が最も合理的ではなかろうか。

日本一の名古屋港の更なる発展を考えるとき、財源拡充に繋がる管理運営のカタチに言及する事は不可避の問題だ。筆者の独断と偏見による妄想に過ぎないが、こうした議論が現実に巻き起こる事態を先延ばしにしない姿勢が必要ではなかろうか。