名古屋市は、第3期スポーツ推進計画(2023~2027)を策定し、スポーツ実施率70%を掲げている。国のスポーツ基本計画を参酌して設定された目標であるが、非常に高い目標設定だ。スポーツ実施率を上げるために、名古屋市が各区に整備しているスポーツセンター(以下、SC)は重要な役割を果たさねばならないが、その利用者数はコロナ禍前の水準に戻ってはいない。目標実現に向けて必要となるのは何かを考えてみたい。

1.名古屋市のSC利用者数とスポーツ実施率 -コロナ禍を挟み停滞が続く-

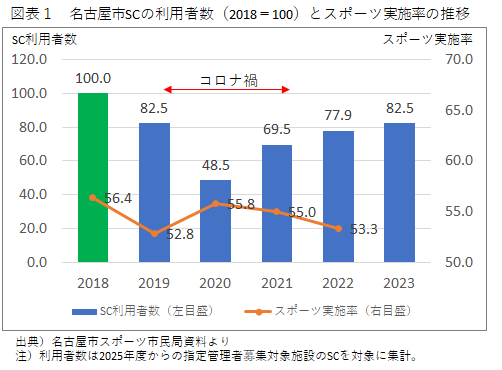

図表1は、名古屋市SCの利用者数と名古屋市民のスポーツ実施率の推移だ。SC利用者数の推移(棒グラフ)を見ると、2018年度を100とした指数は2023年で82.5に留まっている。コロナ禍が猛威を振るい、非常事態宣言が発出された2020年に48.5まで落ち込み、その後徐々に回復傾向を示しているもののコロナ禍前の水準に戻り切ってはいない。コロナ禍初期にスポーツジムで集団感染が発生した事も大きく影響しているだろう。

次に、スポーツ実施率の推移(オレンジ折れ線)を見ると、2019年に落ち込んだ後、2020年にコロナ禍前の水準に近づいたものの再び低下傾向を辿っている。名古屋市が掲げたスポーツ実施率70%は2027年を目標年次にしているから、目標の達成は非常にハードルが高い。2019年に落ち込んだのは、コロナ禍の端緒で感染リスクへの知識が高まる前に外出自粛ムードが先行した事が大きいと思われる。スポーツ実施率は、スポーツジムだけではなくてウォーキングやグラウンド利用の競技などの全てのスポーツを含む概念なので、外出自粛とスポーツ離れが相関してしまった可能性が高い。

名古屋市を含む全国の自治体では、行政が設置したスポーツ施設を指定管理者に維持管理・運営させているケースがほとんどだ。つまり、公的なスポーツ施設は既に民間ノウハウで運営されているのであるが、それでも利用者数がコロナ禍前に戻りきらない理由はなぜだろうか。第一は、コロナ禍を契機としたスポーツ離れが考えられる。SC利用者の中核となっているのは高齢者層だ。高齢者は、コロナ禍で重症化リスクを懸念したため、せっかく習慣化されていたSC利用から離れてしまい、その後足が向かなくなった人々が一定程度いるものと思われる。

第二は、民間スポーツジムが様々な形態やサービスを繰り出して展開している事が挙げられよう。例えば、チョコザップは駅近傍に多数の出店を展開して、24時間営業をしている。他社も同様のサービスを展開しており、名古屋市のSCよりも駅の近くに立地する24時間利用可能な民間施設に客を取られている可能性が高い。

2.スポーツをしない人の理由は? -「時間がない、機会がない」が主たる理由-

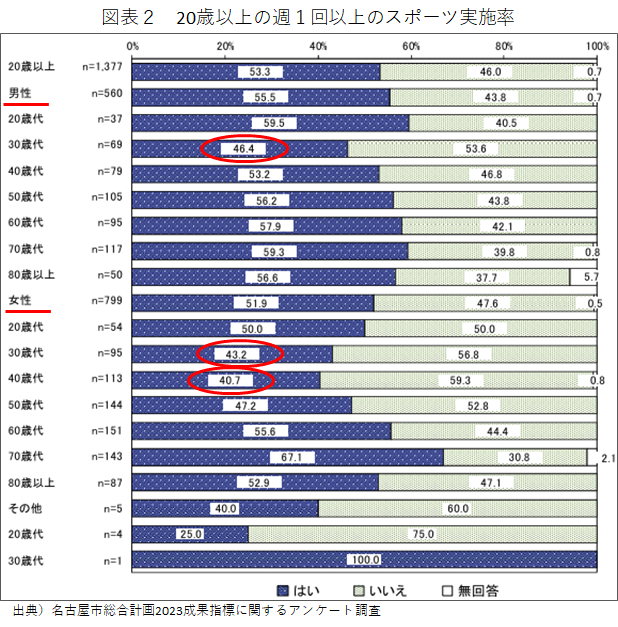

名古屋市が実施したスポーツ実施率に関するアンケート調査結果が図表2だ。週1回以上スポーツをする人の割合が、男女別・年齢別に集計されている(市平均のスポーツ実施率は53.3%)。これを見ると、男性30歳代と女性30~40歳代に大きな谷があり、いずれも実施率が40%代に落ち込んでいる。

また、実施率が高いのは男性20歳代(59.5%)と女性70歳代(67.1%)で、実施率が高い層に限っても目標としている70%には届いていない。従って、実施率の低い層の参加を誘発し、実施率の高い層の輪を広げる工夫をする事が目標達成に向けて不可欠だ。

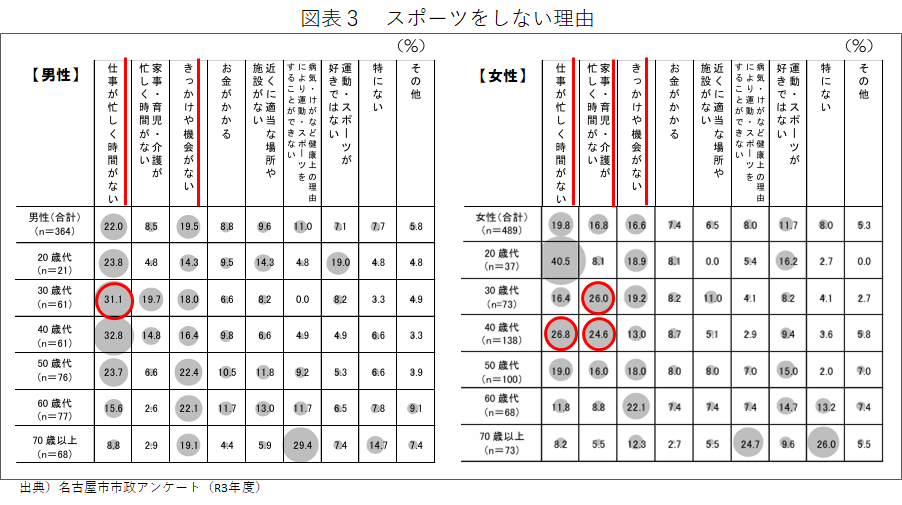

別のアンケートでスポーツをしない理由について見ると(図表3)、参加率の低い男性30歳代では「仕事が忙しく時間がない」が、女性30~40歳代では「仕事が忙しくて時間がない」と「家事・育児・介護が忙しく時間がない」が多く、次いで多い理由は全年齢層を通じて「きっかけや機会がない」となっている。

女性に家事・育児・介護の負担が偏っている実態が想像されるが、いずれにしても忙しさで時間を作ることができない事、きっかけとなる機会がない事が主たる理由と読み取れる訳で、これを踏まえた対策を着実に講ずる事がまずは必要と考えねばならない。

各区のスポーツセンターを運営している民間団体は、当然こうした調査結果を把握しており、利用増進に向けた対策を講じようと工夫をしているが、その多くは親子利用者向けサービスや高齢者向けサービスの充実に重点が置かれているように筆者には映る。そして、広報宣伝のPR手法はSNSとHPが中心となっているようだ。

こうした取り組みは、最もスポーツ実施率が低い30歳代の男女を中心とした「忙しくて時間がない」と回答している層にスポーツ機会を持ってもらうために、ど真ん中のストライクと言える対策とはなりきっていない。スポーツに関心がない人々の参加を誘発するためには、もう少し能動的な情報発信を行う必要があるように思われる。

また、図表1で見たように、SCの利用者数とスポーツ実施率の推移では、二つの波形が必ずしも一致しない点にも留意が必要だ。SC利用者数が増加してもスポーツ実施率が向上していないという事は、SCに関係なく市民全体への意識啓発が不十分であるという課題を念頭に置くべきだろう。

3.スポーツ実施率を上げる要諦は何か -SCに依存しない盛り上げが必要-

スポーツ基本法におけるスポーツの位置づけは、「スポーツとは心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために個人又は集団で 行われる運動競技その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠なもの」となっている。つまり、健康で精神的充実感に満たされた生活を送るためにスポーツは必要だと説いている。

これについて筆者は異論ないが、国民や名古屋市民が広く得心していなければ、スポーツ実施率は上がらないだろう。現状はスポーツを実施する事の優先順位は低く、仕事や家事などを優先する中で実施率が向上していないと考えるべきだ。

しからば、スポーツを実施する事で健康につながり、精神的充足感を高める効果が期待できるのであるから「時間を投入しても価値あるものだ」と啓発を徹底することが必要だ。そのためには、現状では情報発信や啓発のチャネルが不足していると考えねばなるまい。啓発行為が悉皆的に届くためには、20歳代であれば教育機関で、30~50歳代であれば職場で、60歳以上であれば医療機関や広報などで徹底的に啓発する事を試みるべきではなかろうか。スポーツ実施率を高めるために、スポーツに関係する主体だけが情報発信を行っても現状を打開して実施率を高めていく事は難しかろう。市民が所属している業界、市民が接点を多く持つ業界に対してスポーツ実施の啓発に協力してもらう事が名古屋市スポーツ市民局の打つべき喫緊の対策だと筆者は考える。

特に、30~40歳代のスポーツ実施率を高めていくためには、市内に立地している会社、団体等に必要となる情報や資料を提供しながら啓発活動を組織的に行ってもらえるよう協力要請する事が効果的だろう。SCがスポーツ実施の重要な拠点であることに異論はないが、スポーツと疎遠な生活をしている市民を巻き込んでいくためには、SCを中心とした情報発信だけでは不足感があまりにも大きい。図表1に見るようにSC利用者数とスポーツ実施率の動向がリンクしていない事が証左と言えよう。SCに依存していては目標達成は実現しない。

現状では市民社会を上げてスポーツへの関心を高める枠組みができていないと捉えるべきで、名古屋市民のスポーツ実施率70%を必達目標と置くならば、この点を名古屋市当局が踏まえ、市民が一丸となって取り組める仕組みを構築せねばなるまい。