日本は人口減少が続いており、原因となっている少子高齢化問題への対応に耳目が集まっている。確かに人口の自然減は全国で進行しているものの、社会増によって人口を増やしている都市が存在し、大都市に人口が集中する傾向にある。但し、大都市間でも人口の流出入は起きており、結果的には東京に全国から人口が吸着されている構図だ。コロナ禍によって「脱・東京」の潮流が生まれたが、東京の人口吸着力は依然として強い。若者が引き寄せられる都市の条件を探索することは改めて重要度が増している。

1.付加価値額を「やりがい指標」として考えてみる -経済処遇や投資、CSRの源資-

1990年代までの若者の就職活動に対する姿勢は、初任給や定期昇給を重視して就職希望企業を定めていた。自分の夢や興味分野に後ろ髪を引かれつつ、経済処遇の良い企業を選んで就職した人も少なくなかったはずだ。一方、現代では経済処遇を重視しつつも、自分の仕事が会社の繁栄を通して社会や地域に貢献できるかという点に若者の高い関心が寄せられている。収益と社会貢献を両立する企業を理想の企業として選ぶ若者が多数を占めるようになっており、長年採用に携わってきた筆者もこの傾向を実感している。若者たちはマネードリブン型の企業選択からミッションドリブン型の企業選択にパラダイムを転換したと考えて良いだろう。

それでは、ミッションドリブン型の企業を統計上どのように規定すればよいか。難しいところだが、付加価値額が一つの有力候補になると筆者は考えている。付加価値額を多く産出する企業は、労働分配(給与・賞与)もできるし投資(人への投資を含む)やCSRに振り分ける余力も生まれるからだ。付加価値額は経済活力を示す代表指標ではあるが、「やりがい指標」としても捉えることも可能だと思えるのだ。

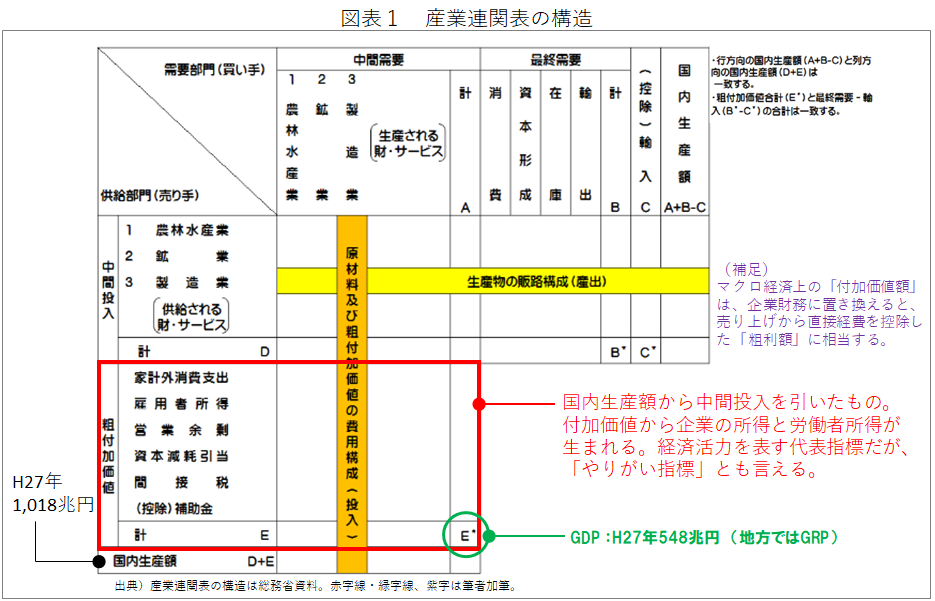

図表1は産業連関表の構造を示したもので、付加価値額の概念が読み取れる。企業の生産額のうち、中間投入を除いた額が付加価値額となり、雇用者所得や営業余剰(企業所得)により構成されることが表現されている。そして、その合計がGDPだ。中間投入とは、自社のプロダクツを生産するにあたり必要な調達コストである。農業に例えると、農家は農機具を揃え、種苗を購入し、肥料や農薬を使って作物を栽培して生産する。農機具、種苗、肥料・農薬等にかかるコストが中間投入だ。これを企業の財務に置き換えると、売り上げから直接経費を控除した粗利が付加価値額に相当する。

本業で粗利をしっかり生み出し、従業員に利益を還元し、人を含む多様な投資を積極的に行い、SDGsを含むCSRにも取りむためには、この付加価値額(粗利)が確保できていることが必要だ。統計で把握できる付加価値額が多い都市には、ミッションドリブン志向の若者たちにとって、やりがいのある企業が多いと解釈することが可能だろう。若者たちは、統計を見ている訳ではなかろうが、結果的に付加価値産出力の高い都市に惹きつけられている可能性が高い。同時に、大企業になるほど雇用力が大きいため、規模が大きな企業集積のある都市に若者は吸着されているのも実態だ。

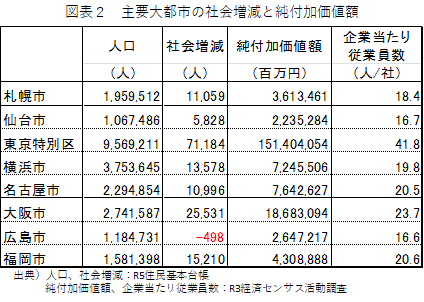

図表2は、国内の主たる大都市について、社会増減、純付加価値額、企業当たり従業員数を整理したものだ。社会移動によって大都市に人口が集まる傾向の中で、広島市の社会増減は減少となっている。厳しいところだ。一方、東京特別区の社会増が大きく、人口を強く吸着している基本構造が分かる。また、社会増の2位は大阪市だが、人口規模の大きい横浜市を大きく上回っている点で力強さが伺える。

次に、図表2の純付加価値額は、売り上げから控除する直接経費のうち、減価償却費と利払いについては控除しない付加価値額(全ての直接経費を控除したものを粗付加価値額という)で、経済センサスで集計・公表されている。やりがい指標として見たい数値だ。ここでも東京特別区が圧倒的に大きく、大阪市が続いている。大阪市と名古屋市の人口差は40万人程度だが、純付加価値額の開きは2倍以上に開いている。名古屋市と横浜市は拮抗した状況だ。

また、企業規模を代替する指標として企業当たり従業員数を取り上げた。ここでも、東京特別区は群を抜いており、次いで大阪市、福岡市、名古屋市、横浜市の順で近い水準となっている。ここでは、福岡市の規模集積が目立つところだ。

2.若者は付加価値額と企業規模に吸い寄せられている -統計的検証-

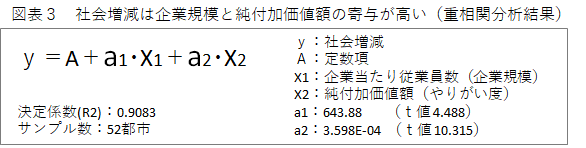

こうした数値を基に、やりがい指標としての純付加価値額と、企業規模指標としての企業当たり従業員数が、社会増減に寄与しているかどうかを統計的に検証してみた。対象とした都市は、全都道府県の県庁所在都市に全政令市を加えた52都市で、図表2に示した数値を集めて重回帰分析を試みた。

その結果が図表3だ。企業当たり従業員数(企業規模)と純付加価値額(やりがい指標)を説明変数として社会増減を算出する線形回帰式を作成したところ、決定係数(R2)が0.9083を得た。この式に当てはめると90.83%の現況再現(実績値の再現)ができるという意味だ。また、二つの説明変数の符号条件やt値(各変数の有意性)も適正と確認できた。つまり、国内の大都市や県庁所在都市では、社会増減の動向は企業規模や純付加価値額の程度によって統計的に説明できるという事だ。

つまり、若者を惹きつける都市となるためには、付加価値額の産出力を高め、企業規模を拡大することが近道だと関数が示唆した訳である。これを念頭に置いて、都市の立場で政策の方向性を考えてみたい。

付加価値額は、中間投入の大きい製造業よりも粗利率の高いサービス業の方が生まれやすい。大都市にはサービス業の集積が育つから、若者が大都市に集中する傾向と大きくは整合する。但し、サービス業の中でも付加価値額の産出具合は業種によって異なる。学術、専門・技術サービス業、情報通信業、医療・保健衛生業、教育支援業といった知識集約型サービス業は付加価値額を生みやすい。一方、小売業、宿泊・飲食業、運輸業などの労働集約型サービス業は生まれる付加価値額が相対的に小さい。そして、これらのサービス業の中の業種の分布は、都市によって異なる(vol.152ご参照)。企業数が多いほど付加価値額も多くなるのではあるが、一方で業種構成の特性の違いも付加価値額の多寡に影響を与えることに十分な留意が必要だ。

次に、付加価値額は大企業ほど産出額が大きい傾向があることは言うまでもない。そして、付加価値額は本社に集約されるから本社が立地している都市に多くの付加価値額が生まれることとなる。大企業の本社集積地(東京特別区)が最強となるのはこのためだ。企業の規模に加えて、中枢機能の集積がある都市に付加価値額は生まれ、結果的に若者たちはそうした都市に集まっている状況と解して良いだろう。

3.産業振興プランを見直すことの重要性 -付加価値創出力を向上させるために-

こうしたことを踏まえると、地方の大都市や拠点都市は、①スタートアップ支援、②地場企業のミッションドリブン型経営への転換促進、③既存企業の規模拡大・事業所集約促進、④本社等の中枢機能の誘致、⑤付加価値型産業の育成、が取り組めているかを確認する必要がある。①のスタートアップは時流から多くの都市で取り組まれているところだ。一方で②、③について地元の企業に目線を合わせて支援を強化することも必要だ。地元商工会議所と協働して取り組む必要があるだろう。また、④は都市開発とセットで考えねばならない。コロナ禍が加速させたDX型ワークスタイルによって本社立地は多様化し始めている(vol.140ご参照)。しかし、東京から転出しても良いと考える企業の受け皿を地方の大都市・拠点都市の都心に確保できていなければ実現しない。そして⑤を政策として取り組むことも重要だ。例えば、愛知県は世界的なモノづくり産業の集積地だが、日本三大都市にあげられる名古屋市の知識集約型産業が際立って集積が高いとは言い難く、とりわけ学術、専門・技術サービス業の集積が弱含みだ(vol.152ご参照)。モノづくり産業の集積と呼応して当該分野の産業集積が一層に進むための支援策を探求して講じなければならないだろう。

若者たちが付加価値創出力のある都市に引き寄せられるという事を念頭に置いたとき、各都市の産業振興政策が重要な役割を果たすという事に気づく。少子化対策に目が行きがちだが(重要ではあるが)、産業振興政策と都市政策を一体的に構築して付加価値創出力の向上を目指すことは、若者を中心とする社会増を獲得する上で重要な視点である。総じて産業振興政策が弱い都市が多いと筆者は感じている。都市の持続的な成長を勝ち取るためには、この点に着眼した攻めの産業振興戦略が必要だ。