2020年来顕在化した東京からの企業本社の転出超過。引き金となったのはコロナ禍だが、底流にあるのは日本の国土が抱える課題に企業が答えを出し始めたと見ることもできる。東京一極集中を受け入れざるを得なかった企業立地のパラダイムは、(DX+コロナ)を契機に局面が変わり、過密問題や高コスト問題を回避する立地選択が現実化し始めている。

1.2022年は記録的な企業の東京脱出 -過去20年間で最多の転出超過-

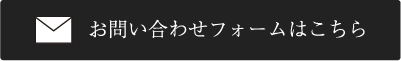

帝国データバンク社の調べによると、2021年から連続して首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)からの企業の転出超過が顕著となった。同社のまとめによる本社移転の2022年実績は、首都圏への転入が258社、転出が335社で、転出超過は77社となり、過去20年間で最大となったと報じている(図表1左の折れ線グラフ)。

首都圏における本社移転が転出超過となったのはリーマンショック(2009-10)以来で、今回はその規模が大きいことを踏まえ、国土の課題を考える好機とすべきと筆者は考えている。尚、大阪圏は本社の転出超過が2010年以降一貫して続いており、北海道と福岡県もコロナ禍以降に転出超過に転換したのに対し、名古屋圏は転入超過となっている。

首都圏(1都3県)から転出した本社の移転先トップ5を見ると(図表1右の表)、最も多かったのは茨城県(34社)で、次いで大阪府(30社)、愛知県(24社)、群馬県(19社)、北海道(16社)と続く結果となった。筆者の想像ではあるが、東京都から隣県への転出社数を抽出すれば(首都圏の中の本社移転を詳細に見れば)、より大きな本社立地移転のボリュームが把握されるだろう。

こうした過去最大級の首都圏からの本社転出が生じている背景には、(DX+コロナ)の社会情勢が大きい。首都圏の過密問題がコロナ禍によってパンデミックリスクとして顕在化したことを契機に、ワークスタイルにリモート導入が定着し、本社の立地コストに対する必然性が大きく低下したことが引き金だ。本社機能に対して高い賃料を投じる事の意義が相対的に低下したと考える企業経営者が増加していることの証左とも言えるだろう。

2.脱・東京を選択した企業の傾向 -経営状況、規模、業種に見るトレンド-

コロナ禍以降に首都圏外に転出した企業の売り上げを見ると、2020年の段階では増収が32%、減収が57%であり、売り上げが減収した企業の占める割合は過半数であったが、2022年では増収が42%、減収が35%と売り上げが増収した企業の割合の方が減収した企業よりも多くなったことも着目される。つまり、コロナ禍当初の首都圏外への本社移転は、減収を背景に経費削減に迫られた上での転出であったものが、コロナ禍以降3年を経た2022年では売り上げが増収している企業がより多く首都圏外に本社移転しているのであり、能動的に立地パラダイムを転換した企業が増加していると解することができるだろう。

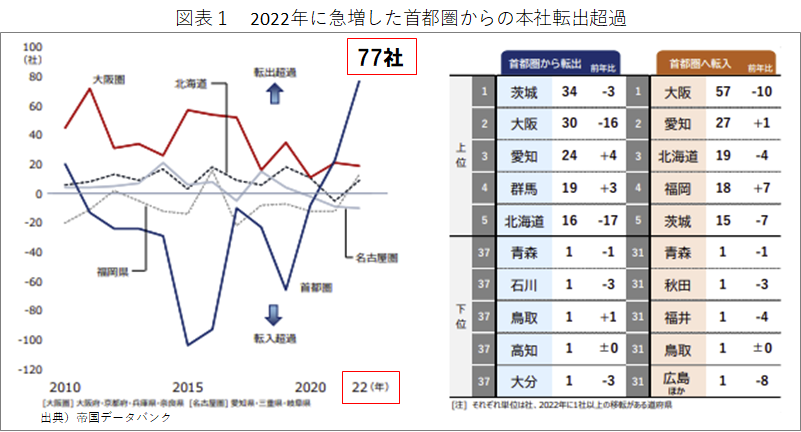

次に、首都圏外に転出した企業の業種構成をみると(図表2左の円グラフ)、最も多いのはサービス業であるが、このうち約2割をソフトウェア産業が占めていることに帝国データバンクは着目しており、身軽な企業ほど本社移転を選択しやすいと指摘している。また、製造業の本社も首都圏外転出が10年ぶりの高水準となった模様だ。

また、売り上げ規模別に見ると(図表2右の表)、規模の小さい企業が多いことが鮮明だ。但し、2021年までは売上高1億円未満の小規模零細企業が中心であったものが、1億円~10億円の中堅企業にまで広がっているとも指摘している。

こうしたことから、首都圏からの本社移転を選択した企業の傾向からは、経営戦略として本社経費を縮減する手段として首都圏外への転出を選択しており、圧倒的に東京に立地が集中しているICT産業に首都圏外転出が生じ始め、中小零細企業に限らず中堅企業にまで転出現象は拡大していると総括することができるだろう。

尚、大企業においては、首都圏外転出の大きな波は顕在化していないが、リモートスタイルや在宅勤務の導入によって本社機能の規模を縮小している大企業は多いという事も念頭に置いておきたい。そして、図表2に見るように、売上10~100億の大企業や100億円以上の巨大企業の中にも、本社を首都圏外に移転している企業が年間40社以上存在していることも忘れてはならない。

3.2023年上期の動向 -首都圏転入企業が復調、転出企業数は継続して高水準-

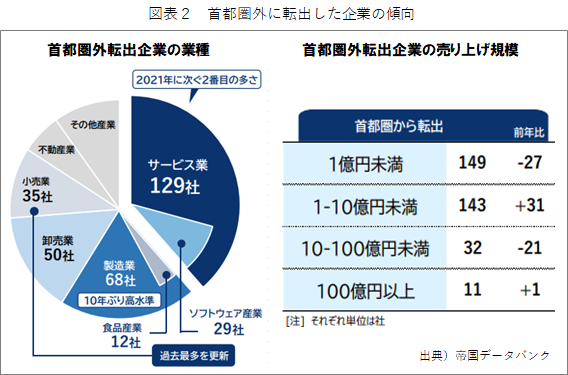

帝国データバンクによると、2023年上期(1~6月)の傾向には変化が見られ、首都圏外転出超過傾向が縮小していると報じた(図表3)。確かに、転出超過社数は2022年上期が44社であったのに対して2023年上期は8社に留まったことを見れば縮小は事実だが、その原因は転入企業が増加したことであり、転出企業は2022年から2023年にかけて同水準(172社)で推移している。従って、首都圏脱出傾向が弱まっているのではなく、首都圏転入企業が復調していることが特徴だ。

東京都を核とする首都圏の企業吸引力は生半可なものではないから、首都圏転入企業が多いことは如何ともしがたい。ここでは、コロナ禍以降の本社立地傾向として、首都圏転出企業が高水準で継続している点に着目したい。リモートスタイルの定着により、本社立地選択としての東京の必然性が低下していると見方は継続していると見るべきだろう。

尚、2023年上期に増加した首都圏転入の企業の傾向を見ると、売上高10億円以上の中堅企業から大企業で首都圏への本社移転が目立つと帝国データバンクは報じている。売上高が増収して経営が堅調な企業が東京に本社立地を望む傾向は底堅いものがあるのも事実だ。企業にとって「東京本社」を持つことの、コストに代え難いステイタスの強さが伺える。

4.本社機能の脱・東京が示唆する国土の課題 -リニア時代の国土への期待-

確かに、「東京本社」のステイタスは強かろう。しかし、首都圏転出企業数が高水準で続いている実態もあり、企業経営者は本社の東京立地について価値観を転換し始めていると捉えて良いだろう。それは、立地コストが主因だ。東京に立地することに伴うオフィスの高コストの負担価値について、経営者は発想を転換しつつある。本社は東京でなくとも良いと判断する企業が過去最大に多い状況なのだ。企業の発展は利益を上げる事であり、それを従業員に分配し、株主に還元することが経営者の責任だ。そのためには売り上げを伸ばすとともにコストを効率化させねばならない。この使命に照らした時、東京に本社が縛り付けられることは自らハンディキャップを背負うことになる。

リモートスタイルで遠隔地でも仕事ができ、取引が確保できるのであれば、本社コストの縮減を図ることは経営者として自然な発想だ。しかし、取引の舞台として東京が大きな存在であることも事実であるから、東京へのアクセス性は維持したいところだろう。また、従業員にとって本社立地は居住地選択に強い影響を与えるから、従業員の生活環境として質の高い立地を選ぶことも経営者には必要だ。

こうして考えれば、東京以外の本社立地選択を容易にさせる国土に転換することは、日本企業の発展にとって重要な課題である。現状では茨城県や群馬県といった首都圏近傍の都道府県が本社転出先として選択されているが、高速交通が整備されることによって選択肢は多様化する。その最たる期待がリニア中央新幹線(以下、リニア)だ。リニアが開業すれば、日常の業務は立地コストが安く、従業員のQOLが高い地方に本社を立地させ、必要に応じて臨機応変に高速交通(リニア)によって東京にアクセスするスタイルを構築する方が、経営効率においても従業員のウェルビーイングにおいても有益な選択となろう。その潜在ニーズの確からしさを首都圏外に転出する企業の多さが示唆していると言えるのだ。

日本の企業が繫栄し、従業員が豊かさを実感する国土となるためには、東京以外の本社立地選択を容易とする高速交通(リニアを代表に)を整備し、沿線都市にはQOLを高めるまちづくりを促すことが、日本の抱える国土上の重要な課題克服の在り方だ。そして、この課題克服は、実現性が見え始めている。国土政策と地方政策がこの点を共有して目線を上げた国土計画・街づくり計画を掲げていくことが肝要だ。