帝国データバンクが1990年以来調査している「首都圏本社移転動向調査」によると、2024年は依然として本社機能の「脱・東京」トレンドが継続している事が分かった。転出数、転出超過数ともに高水準で、企業の本社機能を東京以外に移す動きが一定程度定着しつつあるようだ。契機となったのはコロナ禍における一時的なリスク回避だったが、パンデミックが沈静化した現在では合理的な経営判断として「脱・東京」が選択肢となっている。

1.本社機能の「脱・東京」トレンドは根強い -転出数は過去最多、転出超過は4年連続-

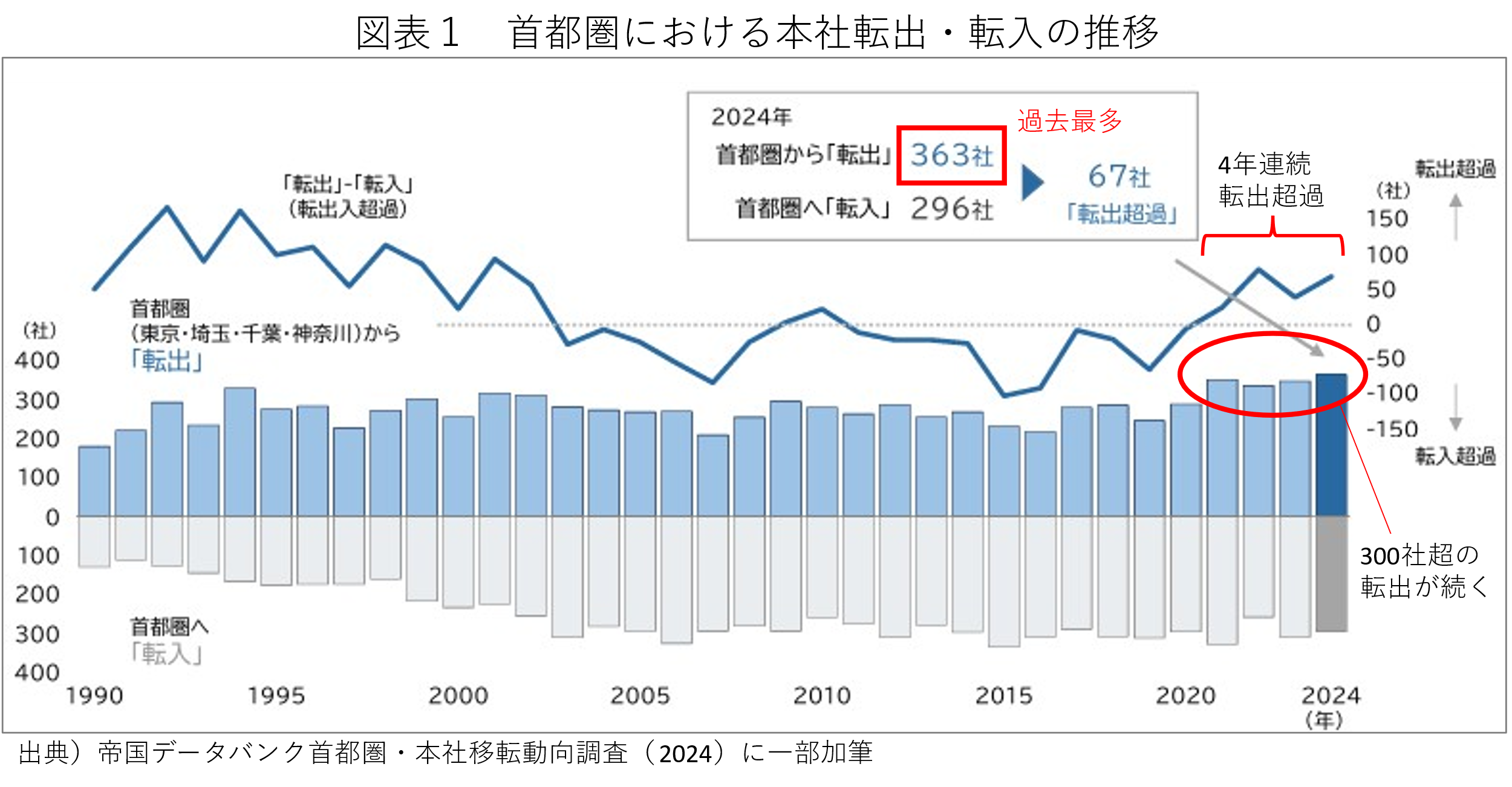

2024年の首都圏からの本社転出数は363社で調査実施以来過去最多を更新した。転出数が300社を4年連続で超えるのは調査開始以来初めてで、高水準な状態を維持している。一方、転入数は296社で2年ぶりに300社を下回った。この結果、転出超過は67社で4年連続の転出超過となり、2022年に次いで過去2番目に多い水準となった(図表1)。コロナ禍が沈静化してリモートワークからオフィスワークに回帰している傾向がある中だが、本社立地は「脱・東京」トレンドが根付きつつある。

コロナ禍が経営者に問いかけたのは、本社コストの在り方だったと言えるかもしれない。企業経営におけるオフィスコストは代表的な固定費の一つであるから、高いコストをかけて東京に本社を置く事が真に必要なのかを考える機会となった一面がありそうだ。フルリモートで就労できる企業は勿論のことだが、オフィスワークを重視する企業においてもフリーアドレスの採用が普及している。これには、生産性の向上と同時にオフィスコストを抑制する狙いがある。筆者も痛感した経験があるが、オフィスコストを効率化する事は企業経営においては重要なファクターなのだ。

本社移転を選択した企業の業種を見るとサービス業が多い(図表2)。首都圏から地方への転出においても(図中左側)、地方から首都圏への転入においても(図中右側)サービス業が最も多く、年々増加している。帝国データバンクによると、その内訳は「経営コンサルタント業」、ソフトウェア開発やベンダー等を含む「受託開発ソフトウェア業」、「パッケージソフトウェア業」などが上位にあるとしており、ICT産業が多くを占めていると解される。また、製造業と卸売業が次いで多いが、これらの業種は大規模な物流センター等の確保と同時に本社を移転させているケースが目立つと帝国データバンクは解説している。これも立地コストを勘案した結果の選択だ。

一方、地方から首都圏に本社を転入させている企業も多いのだが、その最大の理由はビジネスチャンスだろう。日本で最大のビジネスチャンスが東京にあるという事も事実であるから、東京への本社立地需要は底堅い。しかし、近年は首都圏への転入よりも首都圏からの転出の方が多い状況が続いているのであり、ビジネスチャンス以上に立地コストの効率化が重視されつつあると解して良いだろう。

2.東海地域の本社移転状況 -首都圏に対して愛知県は転出超過、静岡県は転入超過-

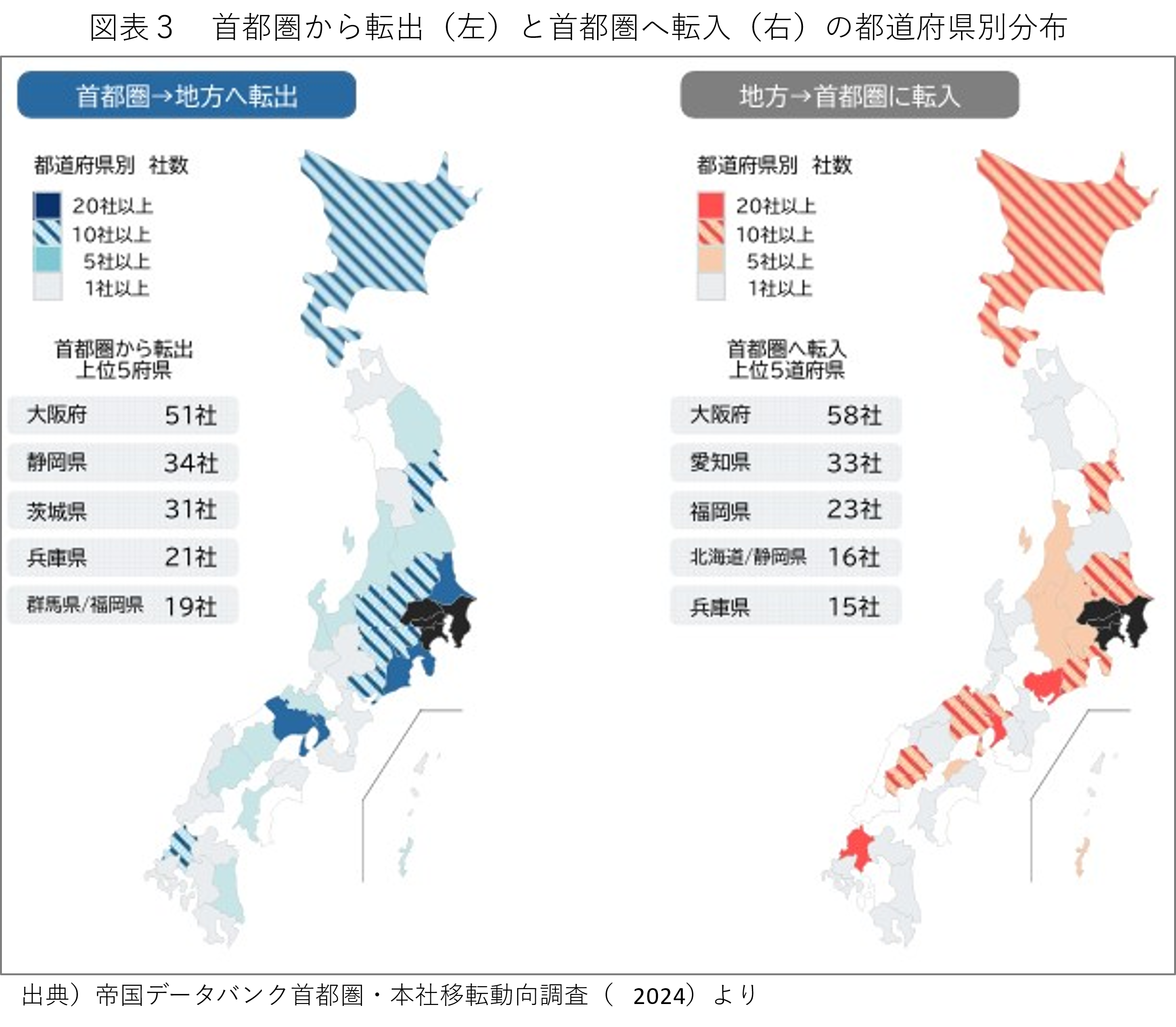

首都圏との関係において、都道府県別に本社の転出・転入の数を表しているのが図表3だ。首都圏からの転出先を見ると(図表3の左側)、大阪府、静岡県、茨木健、兵庫県、群馬県、福岡県が上位に並んだ。一方、首都圏への転入元を見ると(図表3の右側)、大阪府、愛知県、福岡県、北海道、静岡県、兵庫県が上位となった。

首都圏からの本社移転先としては、北関東地域の新幹線沿線が多く選ばれている。茨城県、群馬県は本社機能が首都圏から流出超過している代表県だ。コスト効率を考えて首都圏から本社を転出する場合においても、高速交通機関によるアクセス条件は重視されていると映る。尚、大阪府と福岡県はいずれも上位に位置づいているが、首都圏への転入超過となっており、首都圏との関係では本社が流出している。

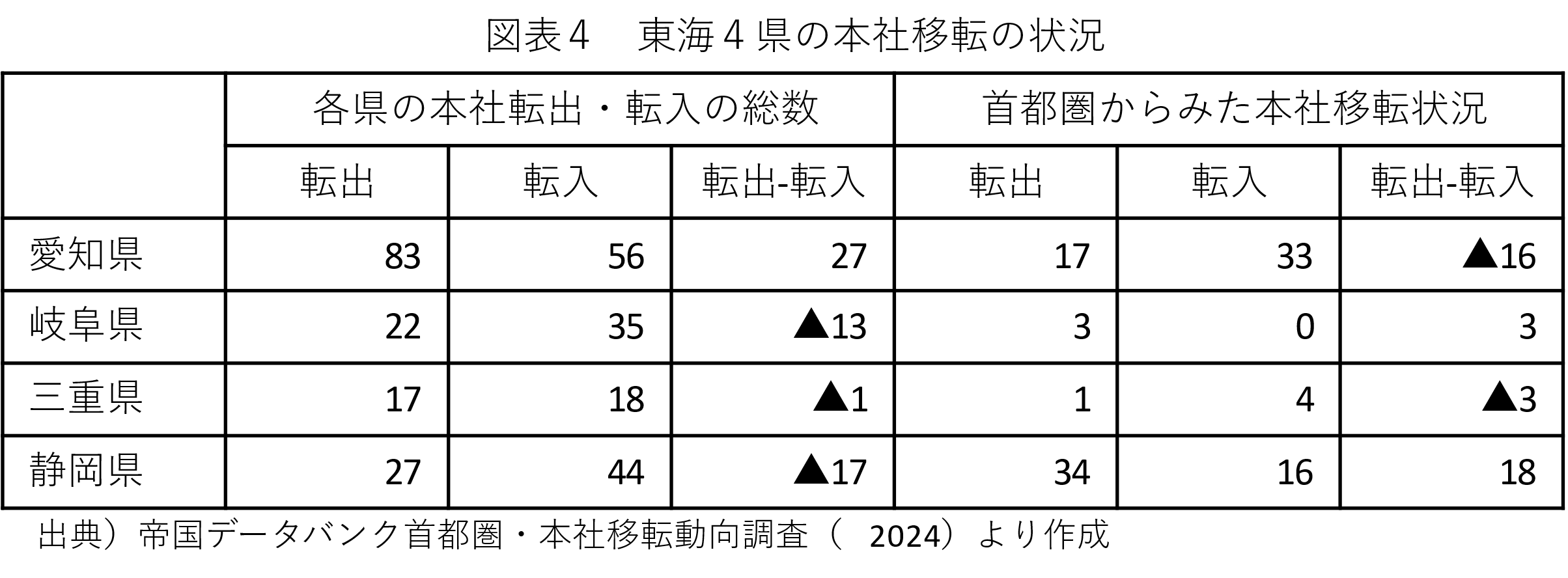

東海4県について本社の移転状況を集計したものが図表4だ。愛知県は、本社の転出数が83社と多く、27社の転出超過となっている。首都圏から見た場合においても、▲16社の負け越しで、本社立地動向において地盤沈下が懸念される状況だ。一方、静岡県では本社が17社の転入超過で、首都圏との関係においても18社の勝ち越しとなっており、静岡県は本社立地動向において好調である。新幹線や高速道路の利用により首都圏へのアクセス条件が愛知県よりも優れている点が奏功しているだろうが、愛知県としては放置できない状況であるから詳細の検討が是非にも必要だ。

3.本社立地の意義 -付加価値産出力を向上させ若者を惹き付ける-

若者が流出して疲弊している地方の創生において、本社立地は重要なファクターだと筆者は考えている。若者たちは、「経済処遇と社会貢献の両立」をやりがいとする思考を持っており、これを実現できる都市・地域は付加価値産出力の強い地域だ。付加価値額を産出できなければ従業員の経済処遇は高まらないし、SDGsなどの社会貢献活動への投資もままならない。統計的に分析しても、付加価値産出額の高い地域に社会増が多い事が確認できている(vol.154ご参照)。本社機能の立地は、付加価値産出力を高める効果があるため、地方創生における若者定住を考える上で大切な要素となる訳だ。

こうした観点に立った時、愛知県の本社立地における地盤沈下傾向は看過してはいられない。本社機能の流出は、若者の流出に波及すると考えねばならないからだ。実際のところ、愛知県の若者流出は課題であり、とりわけ東京への流出超過が鮮明だ。名古屋市も同様である。これに歯止めをかけていくためには、産業構造を改革していかねばならない。

ここで言う産業構造改革とは、機能と業種による産業集積の改革だ。第一に、機能の改革とは本社機能を指し、その立地集積を誘導する施策を打つ必要がある。本社機能を誘致するためには、オフィスビルの供給を促した上で、地域内の転居立地ではなく地域外からの本社転入を狙う必要がある。最大のマーケットは首都圏だ。東京からの本社移転の受け皿となるべく戦略的な施策のパッケージを構築せねばならない。本社機能の立地は、若者の活躍機会を増進させるし、子育て層の転入にも直結するから、地域が抱える課題に正面から応える効果が期待できる。

第二に、業種の改革とは、高付加価値業種の集積強化だ。我が国における1人当たり加価値額の高い業種を高付加価値業種と呼ぶとすれば、それは情報通信業、金融・保険業、学術・専門技術サービス業、医療・福祉業だ。帝国データバンクの調査結果を見ても、ICT業種は本社移転を行っている中核的な業種だから、これを受け入れるべき施策のパッケージを構築する事で、移転需要を獲得する事ができるだろう。

但し、こうした産業構造改革を行う場合、地域の実情によって施策の主軸は異なるものとなるだろう。例えば、愛知県の三河地域では、工業集積の高い都市が多い。しかし、三河地域の工業は自動車を中心に先端産業が集積しているものの、1人当たり付加価値額が高い業種ではない。その結果、若者のモノづくり離れが止められない状況にある。このため、現状の工業の高付加価値化を図る必要がある。具体的には、モノづくり産業のICT化を図る事が効果的ではなかろうか。製造工程における自動化は相当先進的に進められているが、IoTやAI技術の導入による一層の生産性向上を期待したいところだ。

一方、名古屋市では都心に基準階面積の大きいオフィス供給を促し、東京からの本社移転需要を掴み取る事を考えたい。そのためには再開発の促進が不可欠だが、建築費が高騰する一方で高い賃料を設定できない名古屋市の現状では、掛け声だけではなかなか進まない。そこで、オフィスビル建設費とオフィス家賃を対象とした補助制度の創設を考えたい。オフィスビルは固定資産税をもたらすし、オフィス家賃補助は転入世帯の純増による市内消費効果が期待でき、これらの税源によっていずれも20年程度で回収可能な投資と見込めるのだ(vol.187ご参照)。補助の前提として「東京からの本社移転」を条件に置けば、国内主力デベロッパーの営業力によって本社移転需要を発掘できる可能性が高い。補助条件として高付加価値業種を付与する事も一考だろう。

そして、こうした産業構造改革と並行して公教育のリデザイン、居住環境の高質化、アーバンリゾート機能の整備など、東京からの本社移転を促し、若者や子育て層を惹き付ける総合的な施策パッケージを構築していかねばならない。簡単な事ではないが、帝国データバンクの調査結果が示唆するように、首都圏からの本社移転需要は一定程度見込める状況なのだから、地方側としてはこれを掴み取るべく勇躍して取り組むべき重要課題である。