2021年を振り返れば、DXが潮流化したと同時にコロナ禍と東京五輪、衆院選に話題が終始した。年が明けて2022年となってもオミクロン株による第6波襲来が現実味を帯び、引き続き新型コロナウィルスとの共存を模索する日々が続きそうだが、時代は着実に新たな局面を迎えていく。新しい潮流の筆頭となるのがカーボンニュートラルだと筆者は感じている。カーボンニュートラルが大潮流となっていく過程では、裾野の広い分野の科学技術を結集する必要があり、世界中で激烈な競争が展開されることとなる。これまでの延長線上にない革新的な価値観を地球的規模で共有していく上で、新たな覇権争いが生まれそうだ。

1.始まりは2020年、菅首相の宣言から -2050年カーボンニュートラル宣言-

年の初めには新しい1年を見通す書籍等が様々に発刊されるのが常だ。多くの経営者や自治体関係者も、言論界から発信される今年の展望を速読されているに違いない。昨年(2021年)の年頭に目を引いたのは、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」だったが、2022年の年頭でトップトレンドと言えるキーワードはカーボンニュートラルと言って良いだろう。数年先には2022年が「脱炭素化元年」と言われる時が来るかもしれない。

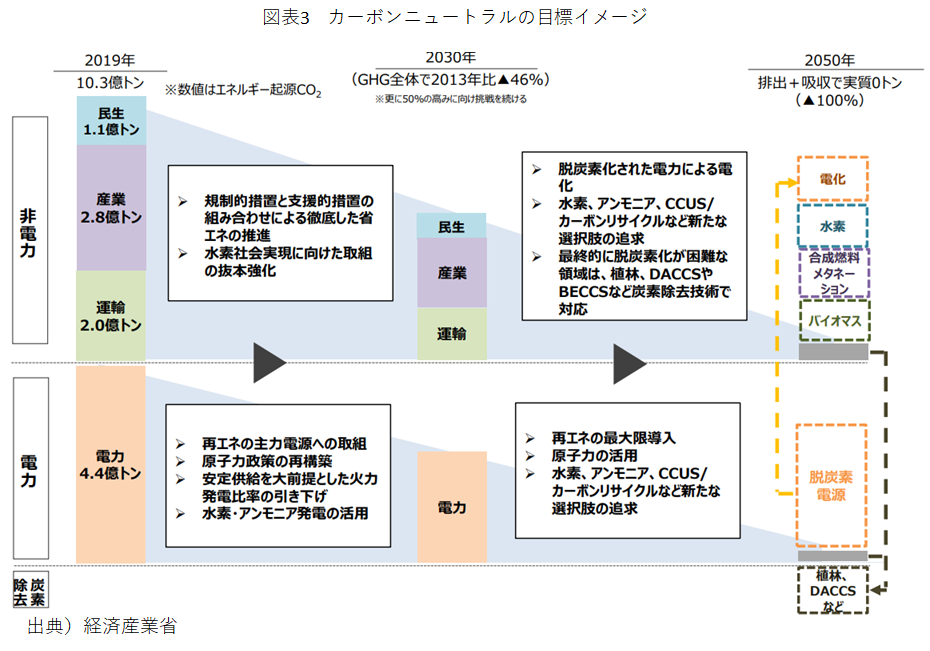

その契機となったのは菅首相が2020年12月の成長戦略会議で「2050年カーボンニュートラルに向けたグリーン成長戦略」を打ち出したことだ。続く2021年4月に米国で開催された気候変動サミットでは「2030年度の温室効果ガス目標2013年度比46%削減」を宣言した。現状を踏まえればハードルが極めて高い目標を国内外に宣言したことで、日本の産業界は大きな戦略の転換や加速を現実的に求められることとなった。政府・行政による政策立案や法整備においても、カーボンニュートラルに関連した制度設計が続くであろう。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガス(GHG)の排出量をネットゼロにすることを意味する。地球温暖化がもたらす気候変動などに鑑み、温室効果ガスの排出を世界が足並みを揃えて抑制していこうという潮流が強まり続けてきたのであるが、日本政府として大々的にコミットメントしたのは菅首相が初めてだ。

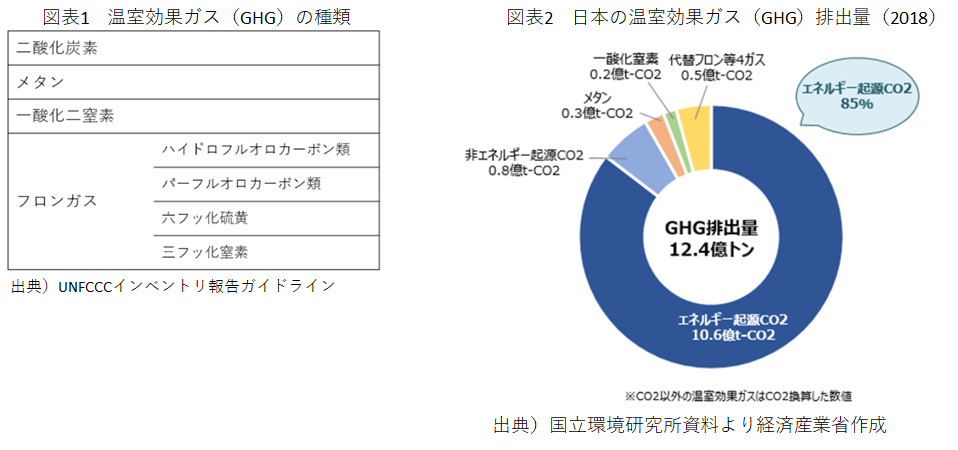

温室効果ガス(GHG:greenhouse gas)とは、「大気圏にあって、地球から放射された赤外線の一部を吸収することにより、温室効果をもたらす気体のこと(Wikipediaより)」で、京都議定書によって排出削減の対象ガスが定められている。具体的には、二酸化炭素をはじめ、メタン、一酸化二窒素、フロン類カスだ(図表1)。これらのガスは、地球温暖化係数(温暖化効果の大きさ)が各々に異なり、二酸化炭素に対してメタンは25倍、一酸化二窒素は298倍、フロン類は数千~1万倍の温暖化効果があるとされている。

但し、日本が排出している温室効果ガスは二酸化炭素が9割以上と圧倒的に多い(図表2)ため、我が国では二酸化炭素を対象として抑制していくことになる。

2.日本における各部門の排出削減方針 -電力の脱炭素化とエネルギー源の転換が軸-

「カーボンニュートラル」とは、二酸化炭素の排出をネットゼロにすることを指しており、排出量を完全にゼロにするのではなく、吸収・除去分と相殺して全体としてゼロにすることを意味している。それにしても二酸化炭素の排出量を大幅に削減しなければ始まらない。

経済産業省が示している実現に向けた方針(図表3)は、第一に民生、産業、運輸部門で使用する動力源を脱炭素電源に切り替える(電化する)ことだ。これは、再生可能エネルギーや原子力等によって発電される電力へと切り替えることとしている。第二に、電力に依存せず、水素、メタネーション(水素から人工的にメタンを合成すること)、バイオマスにエネルギー源を転換することも掲げられている。

産業部門においては、原材料、製造プロセス、製品物流、廃棄プロセスの全工程において脱炭素化が求められるから、相当の工夫と新たな技術開発を伴うことになる。特に、原材料や製造プロセスにおける脱炭素化は、今後の研究開発によるところが大きい段階と言わざるを得ず、カーボンニュートラル達成への道のりは相当に険しい。特に、製造プロセスにおける二酸化炭素排出量をゼロにすることは現状では困難であることから、二酸化炭素を分離・吸収する技術の開発にも期待がかかる。こうした脱炭素化技術の開発競争に日本が勝ち抜いていけるかが、今後の国際社会における日本の存在感を左右する大きな好機とリスクの分かれ目となるかもしれない。

運輸部門でも脱炭素化への取り組みが加速している。自動車は電気自動車、燃料電池自動車の開発と活用促進が進められ、航空機ではバイオマスを原料としたバイオジェット燃料の利用が模索されている。船舶燃料でも脱炭素化に向けて天然ガス、グリーンアンモニア、グリーン水素といった脱炭素燃料への転換が検討されている。但し、この運輸部門における技術開発でも国際競争は激しく、日本企業がイニシアティブをとれるかどうか、熾烈な争いが続きそうだ。

3.イノベーションへの期待 -期待が高まる「デジタルツイン」-

2021年3月に、日本政府は第6期科学技術・イノベーション基本計画」を閣議決定した。Society5.0時代への対応を図るための研究開発投資として5年間で120兆円を投ずるという内容だ。この中には、カーボンニュートラルの実現に向けたイノベーション投資が含まれている。

ここで期待がかかるのがデジタルツインだ。デジタルツインとは、リアルデータを収集・分析して解決のための代替案を立案し、その効果をバーチャル空間でシミュレーションして分かり易く表現し、当事者(企業や国・地域)が手法を選択して実践につなげる枠組みを指す。カーボンニュートラルの実現に向けても、デジタルツインの発想は欠かせない。多様な分野のデータを取得するためのセンシング技術、豊富なデータを解析する技術、施策実施による効果予測を精緻化する技術などが各々に発展することでデジタルツインは成立する。民生・産業・電力の各部門での取り組みが、どのように奏功するかをシミュレーションしながら効率的に脱炭素の取り組み効果を上げていくことが期待されるのだ。

また、豊富なデータを効率的に得るためには、データフュージョンの発展にも期待がかかる。脱炭素化は複数の主体間の複雑なサプライチェーン等の連携によって成されるわけだが、各々の分野で単一的に取得されるデータだけでは効果を表現することには限界がある。こうした場合には、単一分野のデータ群を統合して一体的なデータソースを構築する技術、即ちデータフュージョンに期待がかかるのだ。そうすれば、単一分野のデータだけでは得られない発見が見いだされ、効果的なシミュレーションが可能となってデジタルツインが活きてくる。

このように、カーボンニュートラルへの取り組みは、発電設備や動力機関等のハードウエア開発だけではなく、ソフトウェア部門の技術革新が連鎖することで実現へと結びついていくものと考えねばならない。DXもSociety5.0も織り込んで進められるものであり、極めて裾野の広い分野の科学技術が結集することなくしては到達できない目標なのだと認識する必要がある。

4.激烈な国際競争下での技術開発 -日本よ、愛知よ、後塵を拝さずに進め-

デジタルツインやデータフュージョンに係る技術開発の成果は、日常生活における移動、買い物、オフィスワーク等においても新しいスタイルの提案へと結びついていくに違いない。カーボンニュートラルへの取り組みがDXやSociety5.0といった既に我々が足を踏み入れている新局面をさらに加速させる多様な副産物を生み出していくことが想定される。従って、単純に脱炭素化はエネルギー分野における取り組みだと理解せず、我々が属している社会のあらゆる事象に関連が及ぶ政策目標なのだと解釈して、今後の動向を見極めつつ、順応していく必要があるように思えてならない。

そして、各分野の技術開発は激烈な国際競争下で展開されることも強く念頭に置く必要がある。愛知県は、自動車や航空機などの産業集積が国内随一であるから、必然的にカーボンニュートラルに直結する技術開発の舞台となろう。日本人技術者の活躍を期待してやまないが、とりわけ愛知県に技術開発投資を集め、世界に対するカーボンニュートラルのイニシアチブを愛知から形成する流れを作ることが必要だと感じている。