「伊勢湾口道路」と言う構想があったことをご存じだろうか。愛知県渥美半島の伊良湖岬と三重県志摩半島の鳥羽市を結ぶ長大な海峡横断道路の構想である。我が国の海峡横断道路と言えば関門橋、瀬戸大橋、東京湾横断道路(アクアライン)などを思い起こすが、伊勢湾にも長らく構想があった。地道な調査研究が続けられたが、ある時に検討は凍結となり、今は幻となっている。忘れ去られた伊勢湾口道路を振り返り、国土について考えてみたい。

1.伊勢湾口道路とは -太平洋新国土軸を構成する三つの海峡道路計画の一つ-

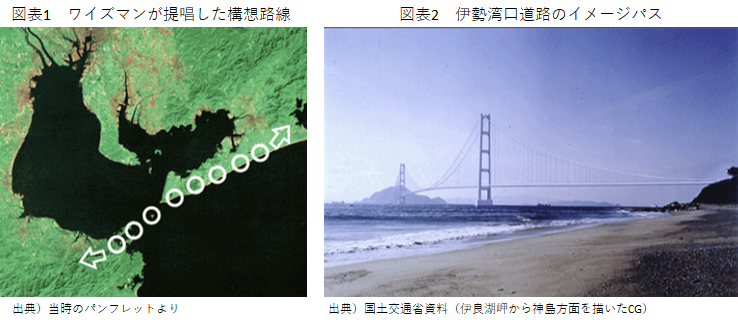

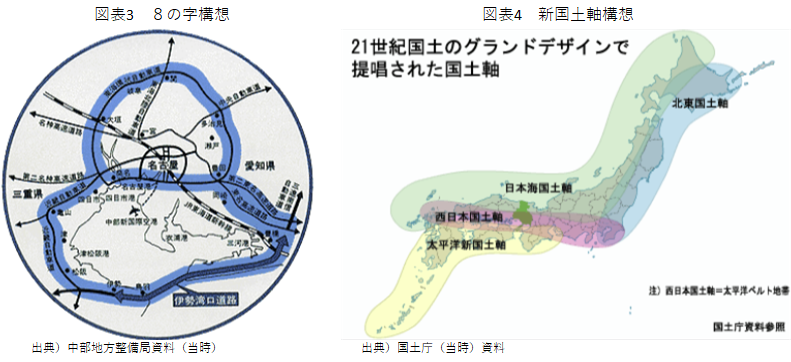

伊勢湾口道路とは、正式には三遠伊勢連絡道路(三ケ日~鳥羽)と名付けられた全長約90kmの道路で、渥美半島側陸上部約60km、湾口部約20km、志摩半島側陸上部約10kmで構成された道路構想である(図表1)。湾口部はトンネルルートと架橋ルートが検討されていたが、架橋ルートが総合的に優位とされていたので、沿線地域では「明日への架け橋」として期待されていた(図表2)。

伊勢湾口道路の発想は、ワイズマン報告書にさかのぼる。これは1964年(S39年)に国連技術援助計画調査団(ワイズマンが指揮した地域開発調査団)が提起した報告書で、日本の国土の発展のためには「第二東西道路として整備する事が必要」と提唱したことに端を発する。この時はまだ東海道新幹線が開業した年で、首都高速は区間開通を始めた頃、東名高速道路(1969年開通)は建設中の段階であった。

当時は、「太平洋ベルト地帯」という表現があり、首都圏から近畿圏を経て山陽地域から九州北部へと続く一帯を指し、この地域が日本の国土と経済を牽引させる地域として位置付けられていたが、ワイズマンはこれとは別の国土軸が必要と示唆したのである。太平洋ベルト地帯を支える高速交通網(高速道路、新幹線)が完成していない段階での提唱であるから、極めて大胆で長期的視点に立った構想力であり、成人してから知った筆者は舌を巻いた。報告書を受け取った国土庁(当時)も度肝を抜かれたに違いない。

時代は進んで第四次全国総合開発計画(1987年:S62年)では、「環伊勢湾地域における圏域の一体的整備を進めるため、長期的な視点から伊勢湾口部を含む伊勢湾広域幹線道路網構想の検討を進める」と記述され、伊勢湾口道路は1994年(H6年)に地域高規格道路候補路線として位置付けられた。じっくり調査をするべき路線と性格付けされたのである。また、国土交通省中部地方整備局では、中部管内の目指すべき高速道路網として「8の字構想(図表3)」を掲げ、環伊勢湾地域の一体的な発展を目指すとした。この8の字構想を現状(2021年)と照合すると、伊勢湾口道路以外はほぼ完成している。

第五次全国総合開発計画にあたる21世紀の国土のグランドデザイン(1998年:H10年)では、新国土軸構想が打ち出された。従来の太平洋ベルト地帯は西日本国土軸として位置付けられ、これ以外に3つの新しい国土軸を形成して「国土の均衡ある発展」を図ると方向づけられた(図表4)。この中に「太平洋新国土軸」があり、これを構成する3つの海峡道路として伊勢湾口道路、紀淡連絡道(和歌山市~淡路島)、豊予海峡道路(愛媛県八幡浜市~大分市)が構想された。その上で「伊勢湾口道路の構想については、長大橋等にかかる技術開発、地域の交流、連携に向けた取組等を踏まえ調査を進めることとし、その進展に応じ、周辺環境への影響、費用対効果、費用負担のあり方等を検討することにより、構想を進める」とされた。こうしたことを背景に、伊勢湾口道路に関する調査が進められたのである。

2.必要性を立証せよ! -効果の計測に四苦八苦-

伊勢湾口道路の調査は、国土交通省中部地方整備局東海幹線道路調査事務所が実施した。調査内容は、技術調査と経済調査に大別され、経済調査は交通需要推計、費用便益分析、事業手法検討で構成されていた。このうち、交通需要推計と費用便益分析は三菱総合研究所、事業手法検討は旧東海総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング)が担当し、両社が協力して行った。筆者は旧東海総合研究所の研究員として1997年(H9年)からこれに参画した。

長期的な構想であって未知の領域が多いから、調査手法にも研究的要素を持たせ、学識者の指導の下に挑戦的な手法が積極的に導入された。交通需要推計では、定着していた分割配分手法に対して新しい均衡配分手法が試験的に導入され、便益分析では先進的な経済モデルである応用一般均衡モデルが用いられた。ところが、この段階では交通量の壁が厚かった。当時、東名高速道路の断面交通量は約7万台/日であったのに対し、伊勢湾口道路は2万人/日に達しない見通しと推計されていた。交通量が少なければ経済効果も出ない。いくら分析手法が新しくても、定量的に把握できる効果は大きくなかったのである。普通に考えれば、交通量が少なくて経済効果が出ない道路は必要性がないということになる。

しかし、東名・名神高速道路の渋滞は慢性化していたし、老朽化も着実に進行していたから、交通計画に携わる者は誰もが新しいルートが必要だと考えていた。そこで、東名・名神高速道路が大規模災害等で機能不全となった場合を想定して伊勢湾口道路の効果計測が試みられた。東名・名神が不通となれば、伊勢湾口道路の交通量は当然にして増加するから経済効果も大きくなる。こうして、バイパス路線(二本目のルート)の重要性を考える際には「リダンダンシー(冗長性、予備)」という効果に着目する必要があるとの議論を続けた。しかし、今では当たり前となっているリダンダンシー効果も、当時は新しい発想だったので、なかなか広く理解される環境にはなかった。

また、図表2のイメージパースにあるような長大橋ができた場合には、観光名所になるだろうし、地元の人々は「いつでも渡れる」と安心するだろうし、ランドマークとして誇りにも思うだろう。こうした効果を新たに定量化する試みもあった。但し、これらの効果を単純に足し込むことによる過大推計リスクについては慎重に論議した。「過大推計だけはしてはいけない」という姿勢が、当時の調査発注者にも受託者にも、指導に当たった学識者にも共有されていた。従って、これらの新たな効果の推計結果は参考値として扱われることになった。当事者の1人として回顧する今、真摯な姿勢であったと改めて思う。

並行して行われた事業手法の検討もまた、難題が山積していた。そしてある時、伊勢湾口道路の検討は中止されるのである。

(vol.34「その2」に続きます)