都市の拠点性を知る代表的指標として昼夜間人口比率がある。昼間人口とは、市内に残留する人口に昼間の流出人口と流入人口を差し引きする事によって算出され、昼間の流入超過人口が多いと昼夜間人口比率が高くなり、通勤・通学目的の人々を吸引する拠点性が高い都市と表現できる。逆に流出人口が多い都市は、他の都市への依存性が高いため衛生的な都市と表現できる。名古屋市の昼夜間人口比率と昼間人口の特性を紐解いた。

1.政令市の昼夜間人口比率の分布に見る拠点性 -名古屋市の拠点性は高い-

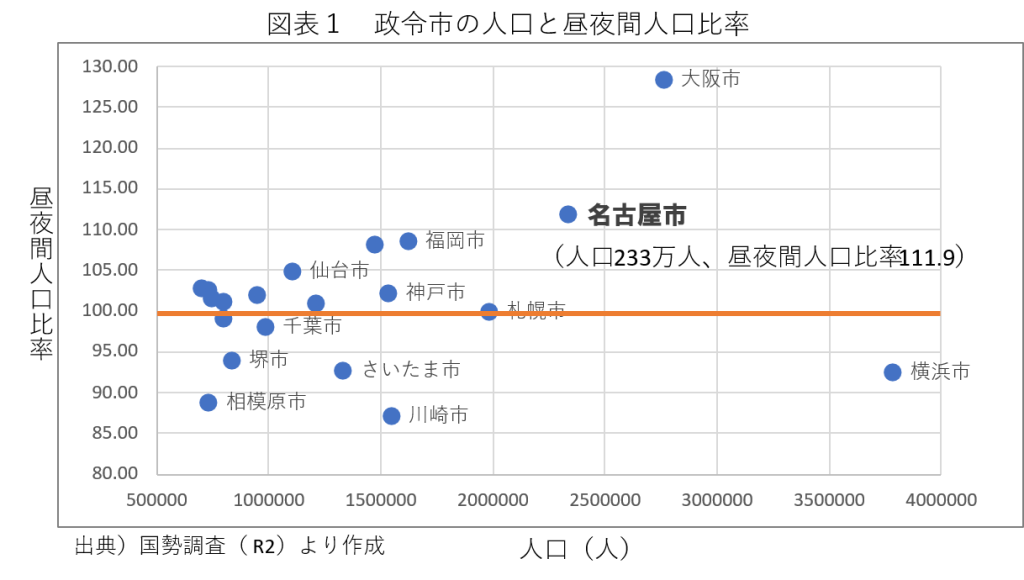

昼夜間人口比率とは、夜間人口を分母に昼間人口を分子とした100を基準とする指標で、都市の拠点性を表現する代表的な指標の一つだ。図1では、全国政令市の昼夜間人口比率を人口規模とともに示している(東京特別区を除く)。政令市の中で最も昼夜間人口比率が高いのは大阪市(128.42)で、次いで名古屋市が高い(111.23)。3位は福岡市(108.77)、4位は京都市(108.38)、5位は仙台市(105.06)と続く。これらの都市は昼間の流入超過人口が多く、通勤・通学目的の流入人口を周辺地域から吸引している。

一方、政令市の中で人口規模が最も大きいのは横浜市(377万人)だが、その昼夜間人口比率は92.55で昼間の流出人口が大きい事が読み取れる。これは、東京への通勤・通学者が多い事によるもので、同様の性格を有しているのがさいたま市や川崎市などだ。これらの都市は、東京への依存度が高い都市群で、都市規模で見れば大都市と呼べるが、拠点性の観点からは衛星都市としての性格を有している。

国土計画上で大都市とは、規模と拠点性を兼ね備えて背後圏を牽引する都市と見ているので、この観点に立てば名古屋市は大阪市に次ぐ大都市と評して良いだろう。横浜市は巨大な衛星都市であり、札幌市も拠点性の観点からは弱含みで、むしろ拠点性の観点からは福岡市、仙台市、神戸市の方が高い。拠点性が高いという事は、都市機能集積において居住機能に比して都市機能集積が高い事を意味し、産業機能や教育機能などの高度な集積によって就業機会や学習機会をはじめ、買い物機会や医療の受診機会を自市及び周辺地域に提供するから、圏域を牽引する役割を担っている。従って、都市圏が発展するためには、母都市の拠点性が高まる事が重要な鍵を握ると捉える必要がある。

2.名古屋市の昼間人口特性 -製造業で流出し卸・小売業で流入、中心はオフィスワーカー-

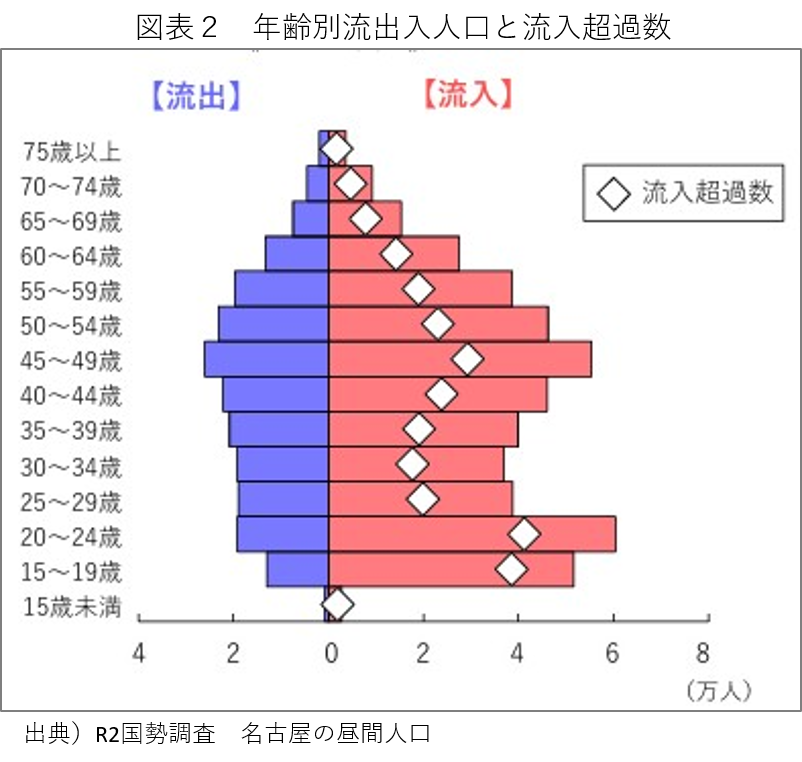

昼夜間人口比率の高い名古屋市について、昼間人口の特性を見ておきたい。図表2は、年齢別の昼間流出人口と昼間流入人口を示している。これによると、昼間流入が最も大きいのは20~24歳で、次いで45~49歳となっている。20代前半の昼間流入は、社会人と学生の両面が含まれるから流入超過数も最大となっている。他方、40代後半の昼間流入は社会人であり、この年齢層が通勤目的流入の中心と分かる。但し、30代の流入が相対的に少ないから、今後は昼間流入が減少する可能性がある事に留意しておく必要がある。

名古屋市には多くの大学等の高等教育機関の集積があるから、若者(15~24歳)による大きな昼間流入があるが、名古屋市経済を担う産業構造を紐解くためには、通勤目的の社会人の動向を知る必要がある。そこで、図表3では産業大分類別に昼間人口の流出入を見ている。

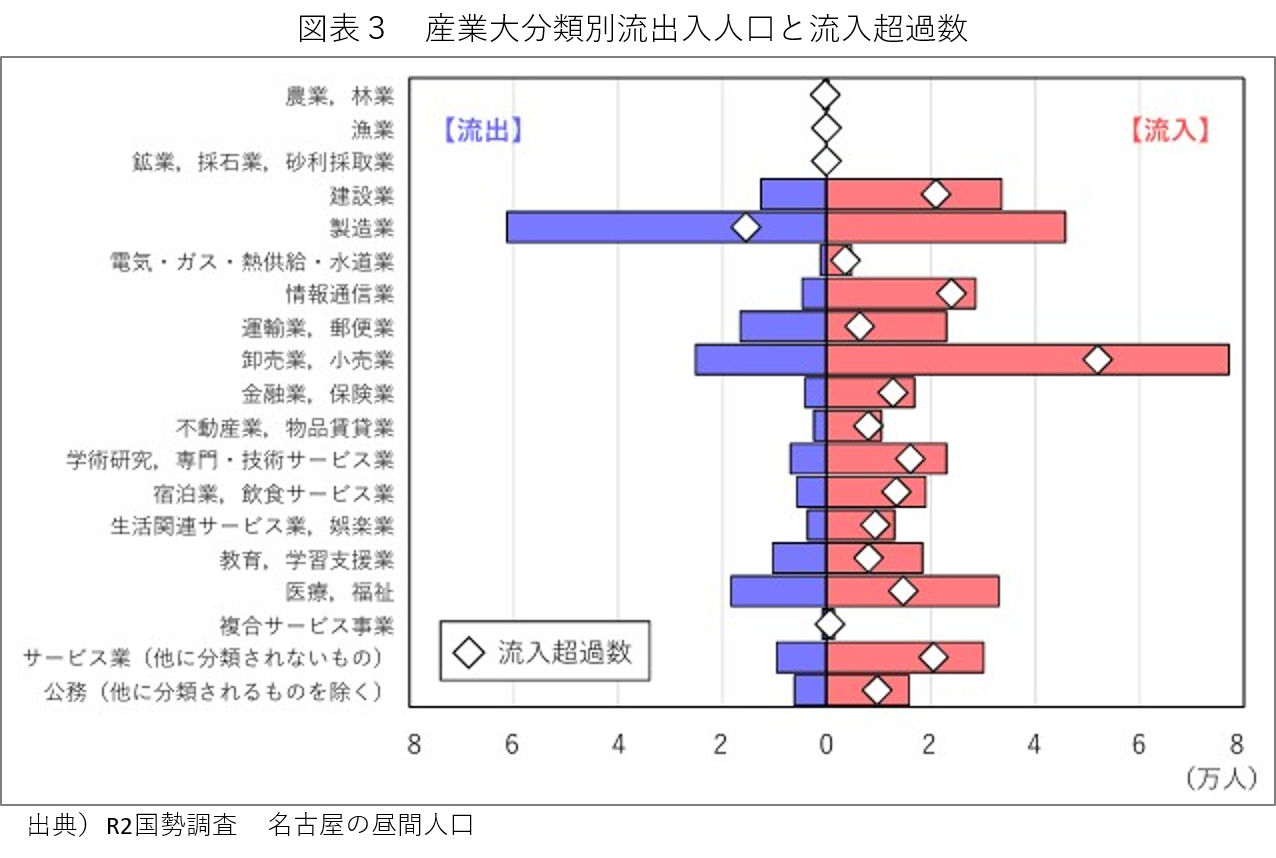

これによると、最も昼間流入が大きいのは卸・小売業であり、流入超過数も最大となっており名古屋市の基幹産業が卸・小売業である事と合致する。一方、昼間流出が最も大きいのは製造業で、西三河地域や北尾張地域の製造業集積地域に流出していると解される。名古屋市に居住して市外の製造業に従事する人々が多い事が分かり、名古屋市と製造業との結びつきの形が見て取れる。

但し、代表的な高付加価値業種である4業種(情報通信業、金融保険業、学術・専門・技術サービス業、医療・福祉業)は卸小売業や製造業と比べて流入のボリュームが小さい事が明らかであり、名古屋市の産業構造において付加価値額の産出力を高める業種の拠点性を高めていく事が課題とも映る。

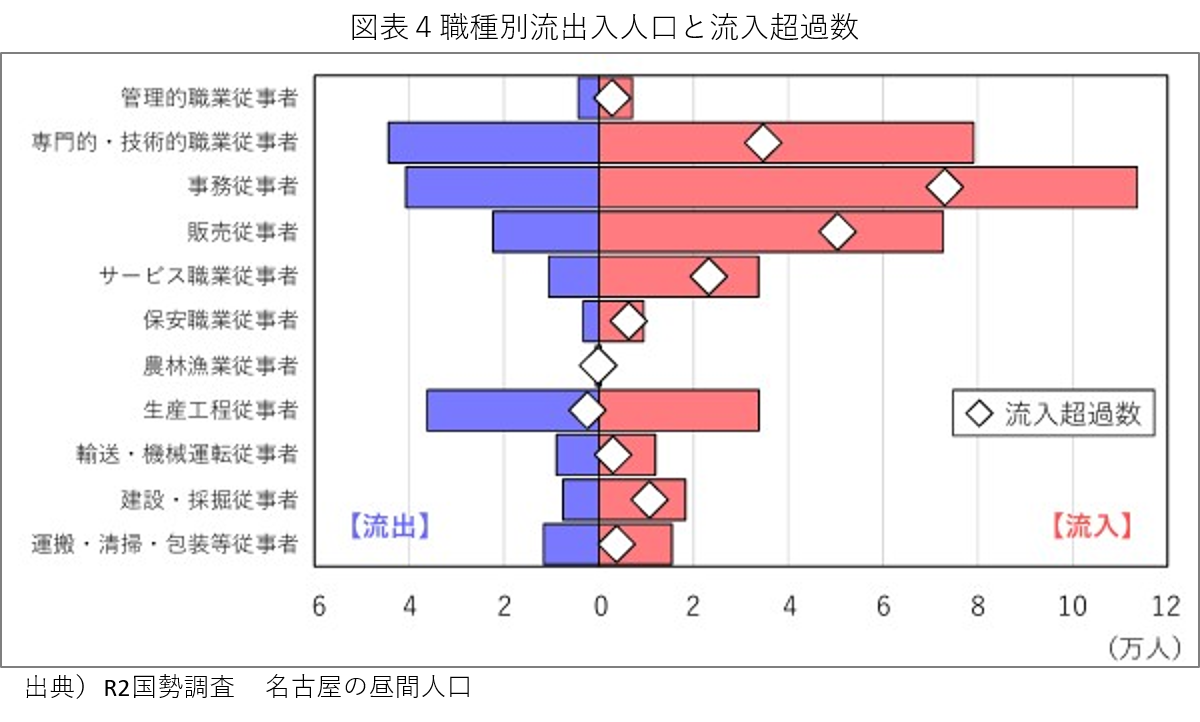

次に、職種別に昼間人口の流出入を見たものが図表4だ。これによると、最も多い職種は事務従事者で、次いで専門的・技術的職業従事者、販売従事者の順となっており、流入超過数でもこれらの3職種が上位となっている。これらの3職種は、オフィスワーカーと置き換える事が可能であるから、名古屋市への昼間流入はオフィスワーカーが中核層となっていると捉える事ができる。なお、生産工程従事者は流出入量がほぼイーブンである。

名古屋市には港区と南区を中心に製造業の集積が一部にあるが、名古屋市の基幹産業は卸・小売業であり、通勤目的の昼間流入人口はオフィスワーカーが最も多い職種となっていると総括できる。また、名古屋市に居住して近隣市に集積する製造業に従事する人々もオフィスワーカーを中心に多く、名古屋市は周辺都市の製造集積との結びつきが深い。但し、30歳代と高付加価値業種の昼間流入が相対的に小さい事が課題で、これらが今後の名古屋市の拠点性を弱める要因になる可能性がある事に留意が必要だ。

3.今後の名古屋市の拠点性向上の方向 -付加価値産出力を高める産業構造改革が必要に-

名古屋市は昼夜間人口比率が政令市の中で2番目に高く(東京特別区を除く)、拠点性の高い都市である事が確認できるとともに、昼間の流入人口の中核は業種では卸・小売業、職種ではオフィスワーカーによって構成されている事が確認できた。

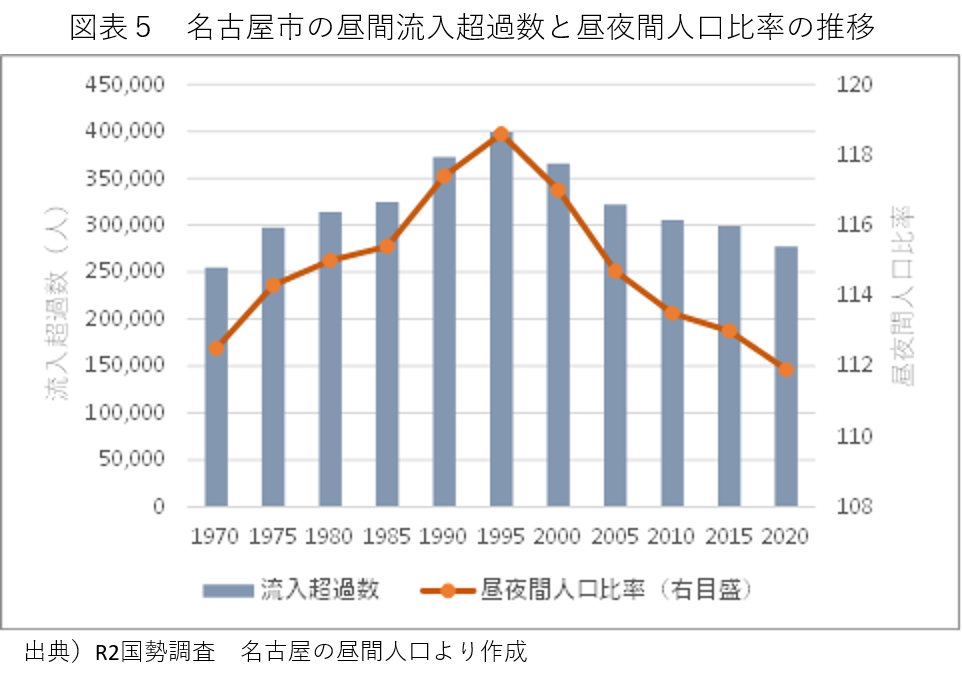

ここで、名古屋市の昼間流入超過数と昼夜間人口比率の推移を図表5で見ておきたい。これによると、名古屋市では1995年をピークに昼間流入超過数が減少に転じたとともに昼夜間人口比率も低下している事が分かる。名古屋市の拠点性に係る問題であるから、この動向を踏まえた今後の方向性を考えねばならない。

本コラムの他稿でも繰り返し記述してきたが、名古屋市はマクロ経済で言う付加価値額産出力において産業の機能と業種の観点で課題がある。機能では本社機能の付加価産出力が高いのだが、名古屋市では本社機能集積が発展途上であるし、業種では一人当たり付加価値額で見た高付加価値4業種の集積が弱い。こうした付加価値産出力が弱い事が主因となって、若者(20~30代)が就職や転職を機に東京に流出超過しているというのが筆者の主張だ。

図表5で見た昼間人口比率の低下傾向は、こうした事情と無縁ではない。名古屋市の就業機会がオフィスワーカーを中心としている事は良いし、業種の構成で卸・小売業が基幹となっている事も歴史的背景とともに受け入れるべき事ではあるが、本社機能や高付加価値業種の集積を着実に高めなければ、若者にとって魅力ある活躍機会を提供できない。

名古屋市の人口は233万人で、近年は横ばいで推移しているが、その内訳は日本人が減少する一方で外国人の転入が増加して人口規模が維持されている。また、社会増減の内訳では、20~30歳代を中心に首都圏へ約6,000人/年が流出超過している。この若者の東京流出に歯止めをかけるためには、産業構造における付加価値産額の産出力を高める必要があって、これが叶えば昼夜間人口比率もおのずと伸びていくと見込まれる。現状では昼間人口(総量)が減っている訳ではないが、これは外国人居住者が増加している事が寄与(主として昼間の残留人口)しており、日本人の吸引力を上げる事は厳然とした課題だ。

名古屋市の昼夜間人口比率が上昇するという事は、近隣市における居住人口の維持・向上機会に繋がり、都市圏の発展を牽引する事になるから、産業構造改革の推進と共に昼夜間人口比率の向上を目指したい。