名古屋市の人口動態では、東京への若者流出が著しい事が最大の課題だと繰り返し指摘してきた。一方、同時に問題視しなければならない現象として子どもの減少がある。近年は0~14歳の人口が毎年2,000人前後の規模で社会減となっている。つまり、子どもが流出しているのだ。若者と子どもの流出は、いずれも将来の名古屋市の持続的発展にブレーキをかける重要要因である。本稿では、子どもの流出を念頭に名古屋市を起点とする愛知県内の人口移動の課題について考えてみたい。

1.名古屋市から転出超過する上位10都市 -近隣の尾張地域に集中-

0~14歳の子どもたちは、自分の意志で転出する年齢ではないので、その減少は親の転居に伴う転出を意味している。そこで、愛知県内における名古屋市を起点とした人口移動を追ってみたい。

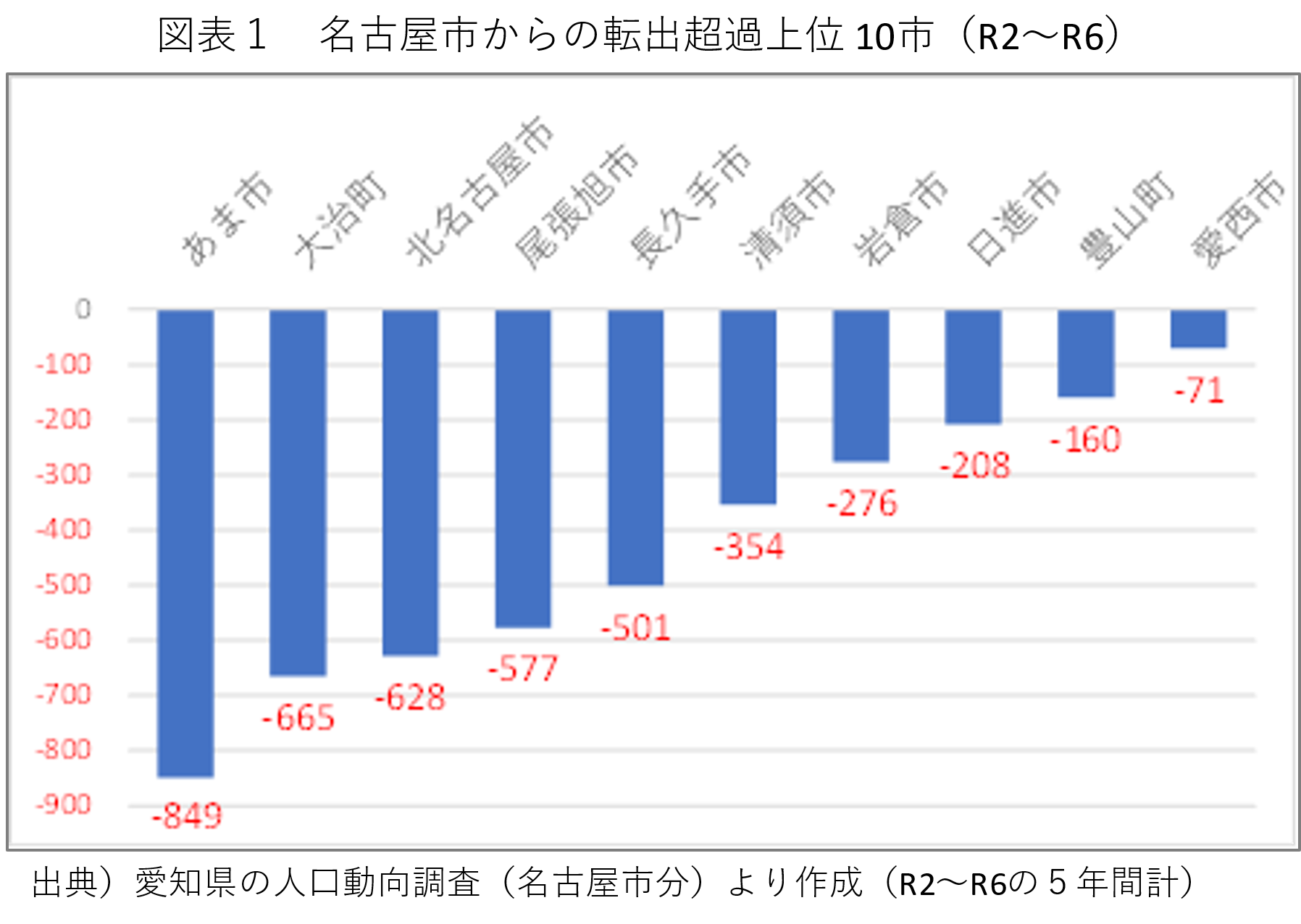

まず、名古屋市からの転出超過先の都市に着目し、R2~R6(2020~2024)年の5年間の人口移動で名古屋市からの転出超過量が多い上位10都市を抽出した(図表1)。10都市の全てが尾張地域に立地し、このうち8都市が名古屋市に隣接している。あま市、大治町、北名古屋市、尾張旭市のトップ4は過去5年間に安定して名古屋市からの転出超過人口がある。長久手市は名古屋市からの転居先として人気が高いのだが、転出量が減少気味で5位に位置した。

この上位10都市を見ると、名古屋市の西部・北部に隣接する尾張地域に集中している傾向が明らかだ。そして全10都市が名駅から30分以内に立地しており、名古屋市よりも地価が格段に安いという共通条件を有している。名古屋市の東側エリアは西側エリアよりも地価が高く、東側エリアから唯一ランクインした長久手市は上位10都市の中で最も地価が高い。これが長久手市への転出量の減少に影響している要因だろう。つまり、名古屋市からの転出先は、名古屋市へのアクセス性が良く(名駅に30分)、地価が安い都市が選ばれていると総括できそうで、そのため名古屋市の北部・西部の隣接都市に集中していると解される。

2.名古屋市に転入超過する上位10都市 -三河地域の工業都市からの流入-

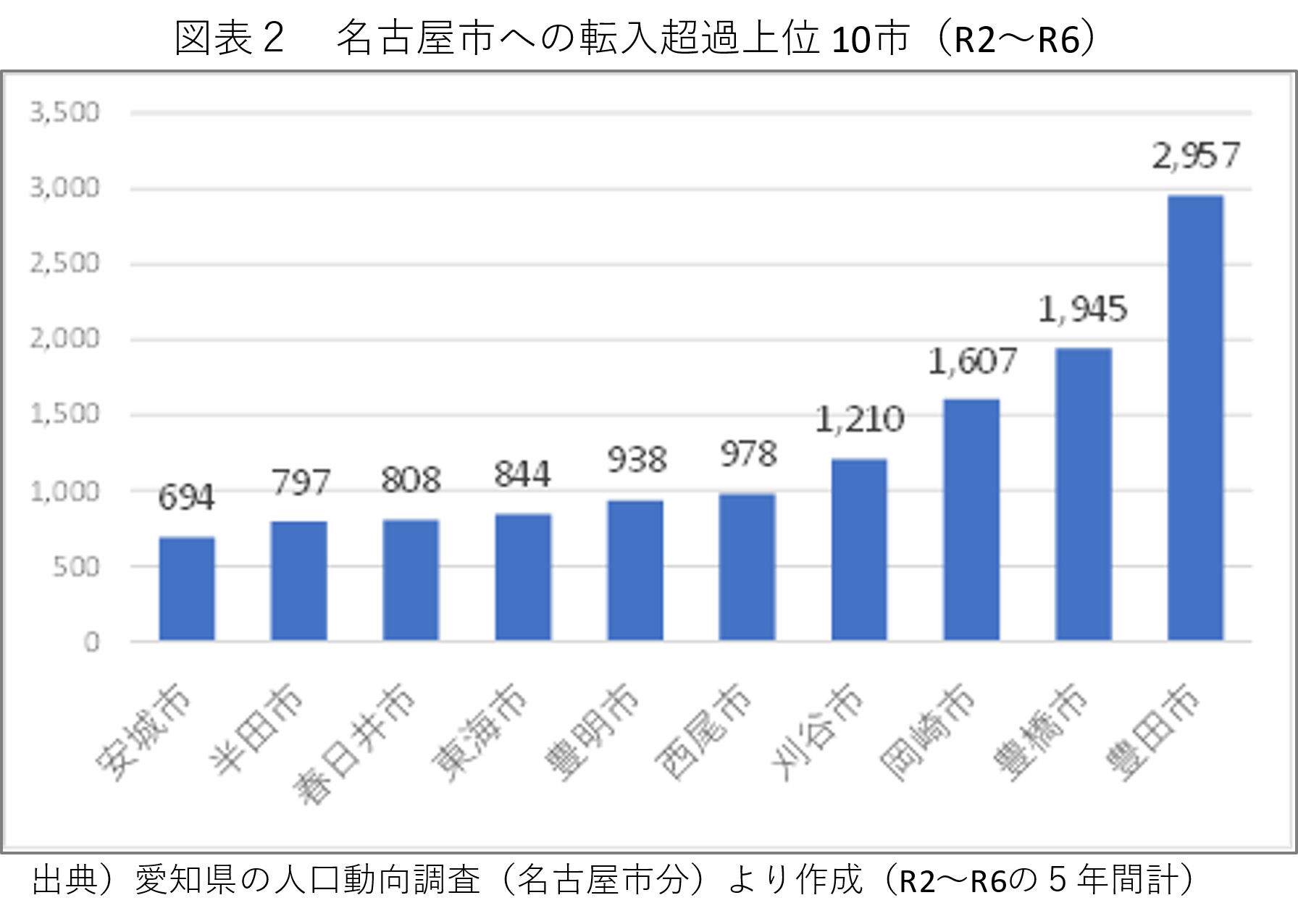

次に、名古屋市に転入超過している都市について、同様に過去5年間の転入超過量で上位10都市を抽出した(図表2)。その結果は、豊田市を筆頭にずらりと三河地域の都市が並んだ。上位都市の共通傾向として浮かび上がるのは工業都市が占めているという点だ。春日井市と豊明市以外は、愛知県における代表的な工業都市である。

他稿でも指摘したように、愛知県ではモノづくりの心臓部と呼べる西三河地域で人口が減少に転じた(vol.204ご参照)。豊田市でも若者を中心に市外流出が増加しており、その流出先が東京と名古屋である(vol.184ご参照)。今回の結果もこうした動向と軌を一にするもので、工業からの人口離れ傾向が構造化している。この結果、愛知県においては三河地域から尾張地域に人口が移動していると総括できそうだ。

3.名古屋市への転出入超過要因の分析 -名駅アクセス、地価、工業集積など-

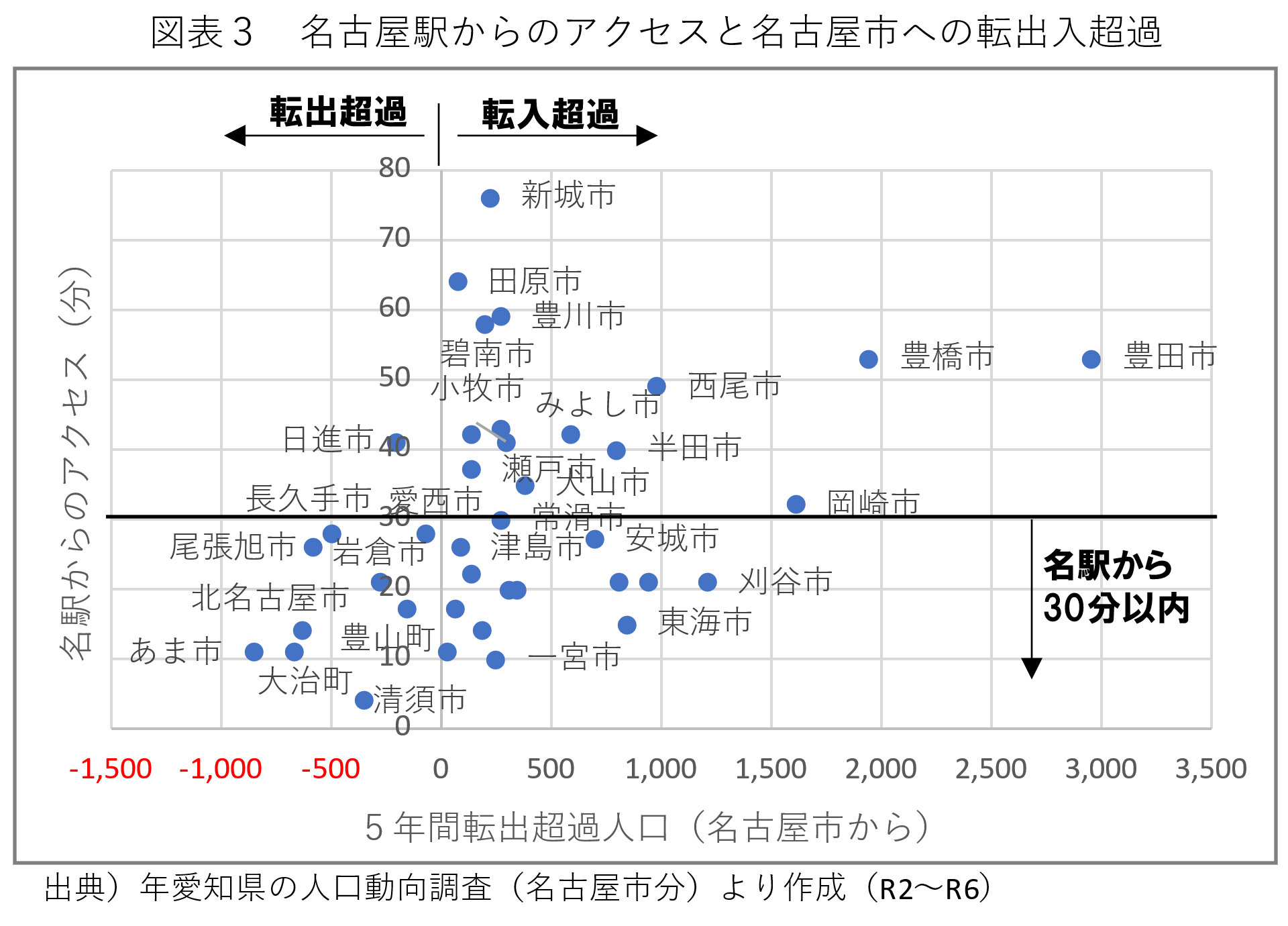

名古屋市では、人口が三河地域から流入する一方で隣接都市に流出している傾向が把握された。特に、名古屋市からの転出超過先は、名古屋市都心部からのアクセス性との因果関係が強い。図表3では、名駅からのアクセスと名古屋市への転出入超過の関係を示している。名駅から30分以内に名古屋市から転出超過している都市が集中している事が分かるが、一方で同じ30分以内でも名古屋市に転入超過している都市も分布している。従って、名古屋市都心部へのアクセス性だけでは説明できない事も明らかだ。

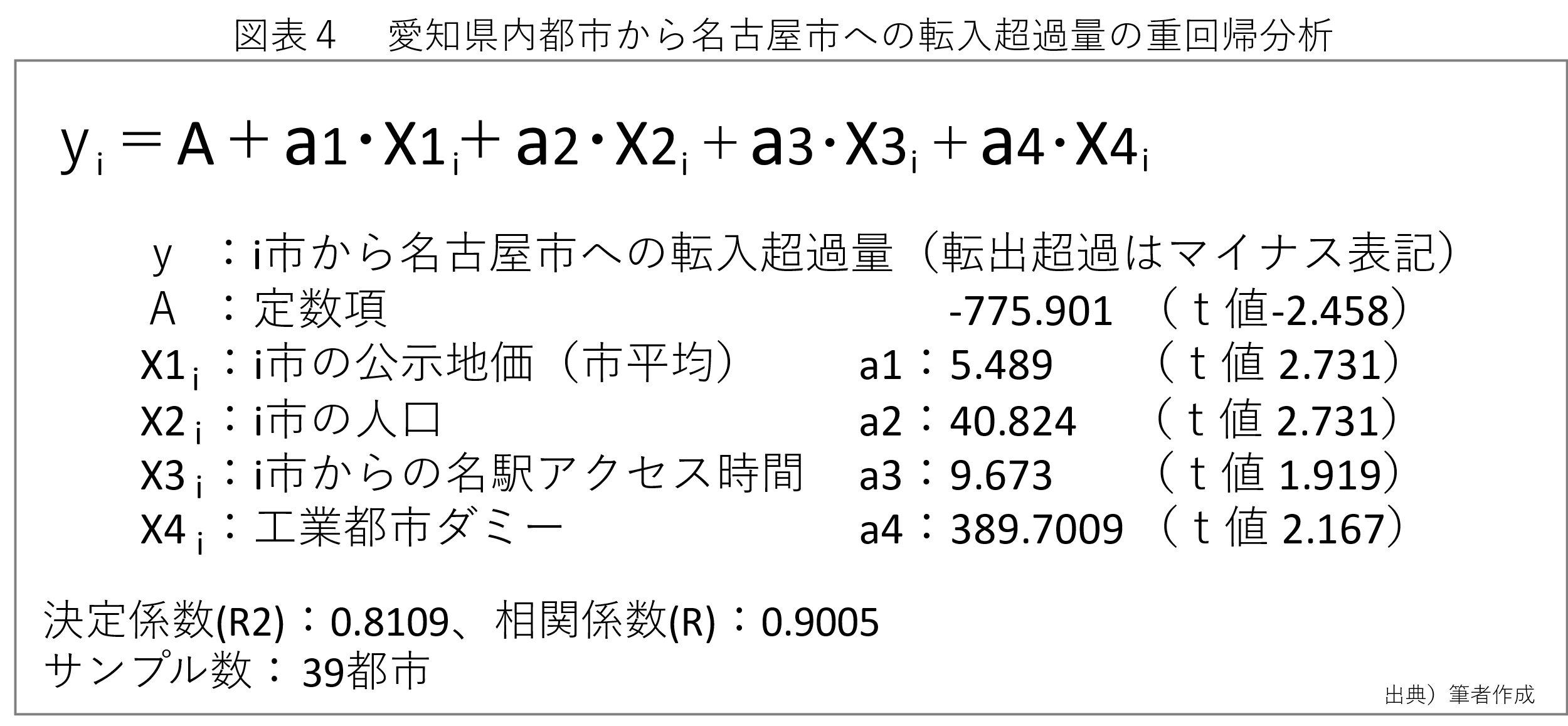

そこで、名古屋市への転出入超過量を複数の説明変数で表現する重回帰分析を試みたところ、図表4の結果を得た。決定係数(R2)は0.8109とまずまずで、t値に若干の課題を残すものの概ね優位性のある結果である。つまり、愛知県内都市から名古屋への転入超過量は各都市の地価水準、人口規模、名駅へのアクセス時間で説明可能であり、加えて工業都市からは名古屋への人口流入が大きくなっていることが統計的に検証されたのである。

この重回帰分析の結果を、名古屋市から転出する場合の居住地選択シナリオとして読み替えると、「名古屋の都心から30分以内で、地価が安く、人口規模が小さく工業集積の少ない都市」を選択していると読める。その結果があま市、大治町、北名古屋市などに表れている。名駅アクセスが30分以内の都市であっても、東海市や刈谷市からは名古屋市へ転入超過となっているが、工業集積のあるこれらの都市からは名古屋市に人口が流出している。残念な傾向ではあるが、工業都市から人口が流出している傾向はかねてより他稿で指摘しており、現実として直視しなければならない。また、名古屋市は愛知県内全域から人口を吸着する基本的傾向を有しており、人口規模の大きな都市ほど名古屋市への転入量が大きくなる傾向がある。これは、若者(20~30歳代)の総数が大きいため、これ等の人口が名古屋市に吸着されているからだ。豊田市、豊橋市、岡崎市、一宮市などはこうした基本的傾向の下で、各変数の条件が影響していると考えられる。

4.愛知県・名古屋市に求められる人口政策 -産業構造改革、居住機能改善-

愛知県は、日本を代表する工業県で、製造品出荷額はダントツの全国1位を長年続けており、これが県民の誇りとなっている。しかし、工業集積だけでは若者の流出を止められない時代である事を認識しなければならない。若者たちは付加価値産出力の高い産業に活躍機会を求めているため、現状の工業では彼らを引き寄せられない。従って、三河地域を中心とした工業都市では、市内に集積する工業の付加価値産出力の強化を考える必要がある。具体的には、これまで取り組んできた自動化に加え、AIをはじめとする工業のICT化などが有効だろう。

また、名古屋駅から30分程度の都市は、名古屋市からの転出先の候補となり得るのだが、名古屋市に隣接する都市に地価の安い都市が多く存在するので、地価が相対的に高いと競争優位性を失う。この場合は居住機能の改善が必要だ。生活利便性を高める機能の駅前集約、ウォーカブルな都市空間、子育て層や若者の居場所づくり、DX型の都市サービス機能の充実などが有効と考えられる。

一方、名古屋市における人口問題は、第一には若者(20~30歳代)の東京への流出が上げられ、これに対応するためには名古屋市の付加価値産出力を高める産業構造改革が最重要だと筆者は主張している。この産業構造改革は機能と業種で考えるべきで、機能とは本社機能の集積強化であり、業種では高付加価値業種の集積誘導に注力する必要がある。そのためには都心に高質なオフィス空間を整備してオフィスの供給力を高めるとともに、該当する機能と業種を対象にした優遇措置を講じるとともに、公教育のリデザインを実践し、主として東京をターゲットに名古屋への移転立地を誘導する戦略を展開する事が有効だと考えている。「まちづくり×産業構造改革×公教育のリデザイン」を展開して東京からの誘致力を高める事がリニア開業までの重要課題だ。

次に、名古屋市から流出している子育て層への対応が必要だ。30~40歳代が住宅取得時に名古屋市から隣接市町に転出している実情に対応しなければならない。名古屋市における住宅取得価格が上昇しているため、安い価格で取得できる隣接市町に流出していると考えられるのだが、名古屋市は住宅取得価格では隣接市町と最早競争できない。従って、居住環境の高質化を軸に対抗する事を基本とすべきだろう。名古屋市の子育て支援策は非常に充実しているので、今後は都市政策の果たすべき役割が大きい。

名古屋市住宅都市局が打ち出している「駅そば居住」はコンパクトシティを念頭に置いた方針だが、「駅そば」に利便機能を集約する動きは見られない。代表的な例は、市内各地にあるバスターミナルに表れていると筆者は見ている。バスターミナルはバスと地下鉄が結節する交通ハブだが、バスターミナル上空の空間は高度利用されていない。ここにクリニック、ドラッグストア、塾、保育園、カフェなどが集積すれば、駅そば居住の利便性は確実に高まるはずだ。

また、市営住宅の機能更新の在り方も今後の重要課題だ。市内の市営住宅では空き室が増加していると思われるため、老朽化した市営住宅の機能更新に合わせて集約すると共に、余剰地を宅地供給や居住支援機能等に活用する事が有効だろう。これは、住宅供給公社やURにも該当する課題であるため、相互に知恵を絞って取り組む必要がある。

名古屋市の地価は東海エリアで最も高いから、名古屋市内に住宅を取得するのは容易な時代ではなくなった。従って、供給量を上げる工夫、クオリティの高いライフスタイルを構築する工夫を軸に取り組む事が重要だ。それでも住宅取得価格は大きな障壁なるだろう。従って、長期的に考えた場合には、名古屋市を居住地選択の対象とする潜在マーケットは東京にあると考えるべきだ。経済負担力が相対的に高いからである。リニア時代に東京から名古屋に転居する人々を念頭に都市戦略が構築されることを期待したい。