若者が東京に流出して一極集中している我が国国土。名古屋市も同様で、進学期の若者を集めてはいるものの就職期・転職期の若者(20~30歳代)は東京への転出超過量が大きい。若者たちは何を求めて東京を目指すのか。仕事やプライベートで若者たちが求める「やりがい」とは何か。若者定住の観点から見たSDGsの取り組み意義を考えてみたい。(名古屋市が主催したSDGsキックオフセミナー基調講演より)

1.若者の大都市流出が構造化している地方都市 -進学・就職・転職を契機とした流出-

多くの地方都市では、進学期に政令市等に若者が転出している。大学が集積する政令市や県庁所在都市に20歳前後の若者たちが吸引されているのだが、地方の問題はこれに留まらない。大学を卒業した若者たちが地域に残る事は少なく、やりがいのある仕事を求めて最終的には東京に流出しているのが実態だからだ。そして、一度東京に行った若者たちがふるさとやふるさに近い大都市に帰る事は少ない。つまり、地方の大都市は若者の経由地になっているのであり、東京一極集中が構造化しているのである。

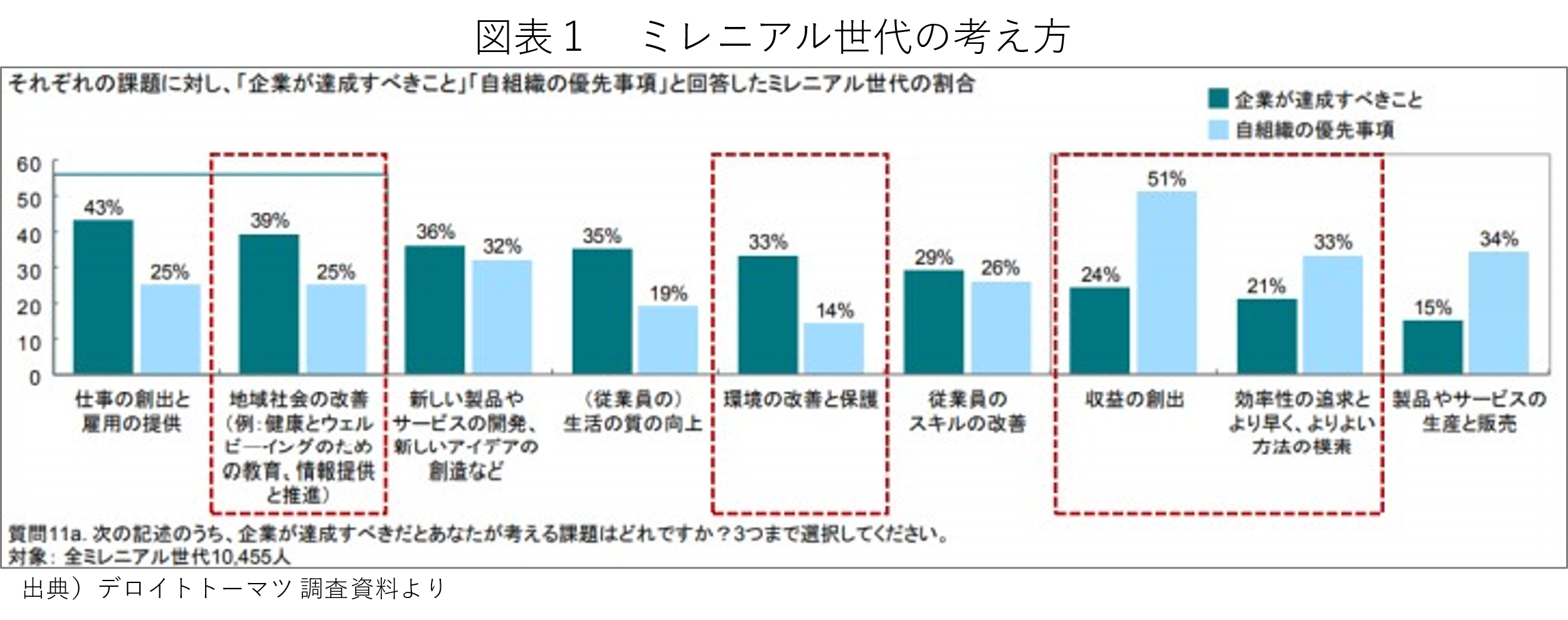

他稿でも述べてきたように、若者たちのやりがいとは仕事を通して社会に貢献したいという「経済処遇と社会貢献の両立」にあると捉えて良さそうだ。図表1はミレニアル世代に対するアンケート調査結果だが、彼らが考える企業の責務は、地域社会の改善と環境の改善・保護だとする割合が高い。そして、自分たちが優先すべき事項としては収益の創出や効率性を高める事だとする回答率が高い。つまり、若者たちは自分が勤める企業に対して生産性高く仕事をして貢献する責任があり、その成果として経済処遇を得たいと考えると同時に、企業は財務上のパフォーマンスを求めて利潤追求に終始するのではなく、地域社会や環境保護に貢献してほしいと考えているのである。これを筆者は「ミッションドリブン志向」と呼びたい。

この「経済処遇と社会貢献の両立」という若者たちのミッションドリブン志向に応える都市の力を統計的に表現できれば、若者を惹き付ける都市の要件を見出すことができる。これについて筆者は、付加価値額の産出力が大きい都市に若者は集まると捉えている(vol.154ご参照)。マクロ統計における付加価値額とは、生産額から中間投入を控除した額であり、企業財務に置き換えれば粗利(売り上げから原価・直接経費を控除した額)に相当し、これが企業の利潤や従業員の報酬、地域活動等への拠出金などに分配される。つまり、付加価値額(粗利)を生み出せる企業でなければ、従業員の経済処遇は高まらないし、地域貢献活動もままならないのである。

産業が生み出す付加価値額が大きい都市が若者を惹き付けていと言え、これが東京一極集中という現象に結び付いている。東京都の生み出す付加価値額が圧倒的に大きい事によるやりがいの偏在だ。付加価値創出力は機能と業種で考える必要があり、機能で言えば本社機能の付加価値創出力が高く、業種で言えば1人当たり付加価値額の高い業種が該当し、代表的な高付加価値業種は情報通信業、金融・保険業、学術・専門技術サービス業、医療・福祉業となる。こうした付加価値創出力の高い機能と業種を地方で振興することができれば、若者は地方でやりがいのある活躍機会を見出だす機会が増える事になる。

2.「やりがい」をワークライフバランスで考える -仕事とプライベートの両面で-

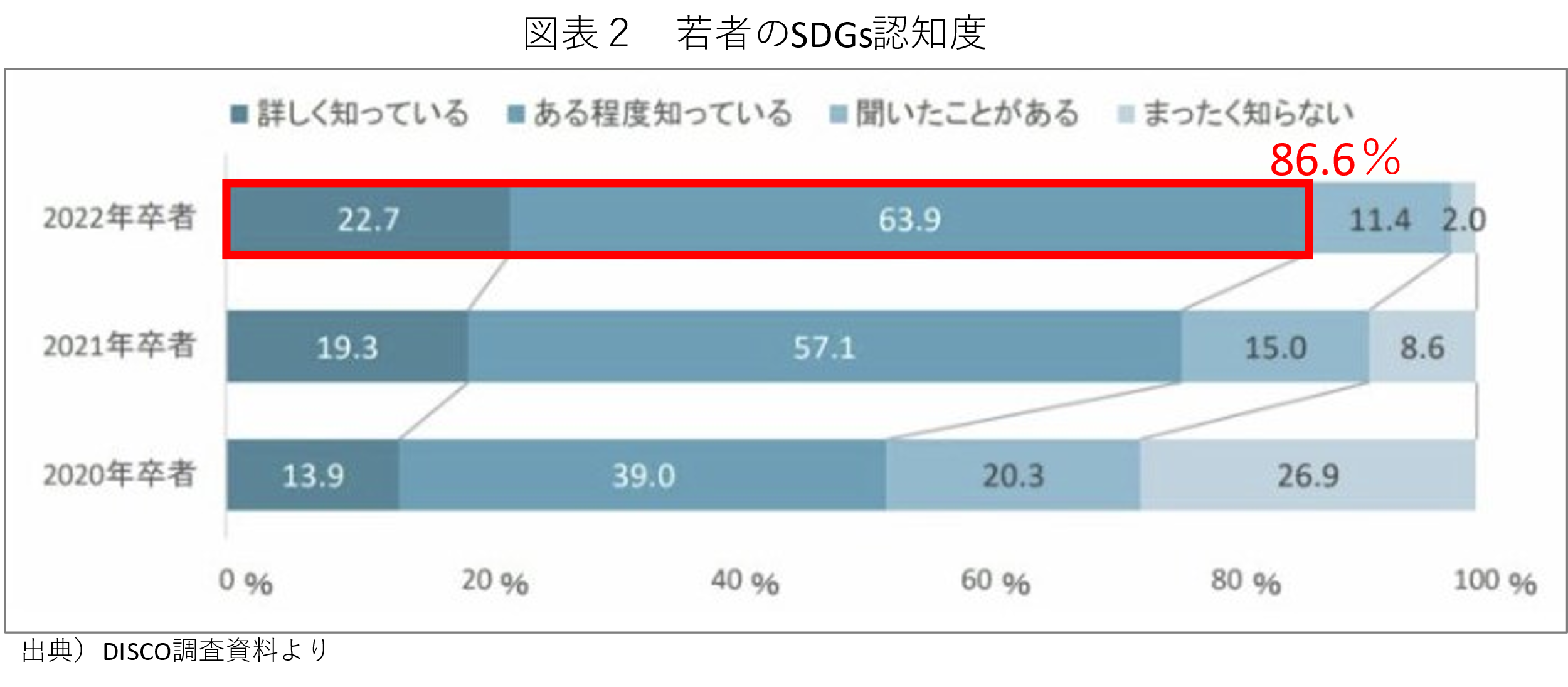

産業の観点から見た場合には、付加価値創出力を高める産業構造改革が地方に求められる訳だが、これは若者たちの仕事面におけるやりがい(=活躍機会)を創出する取り組みだ。一方、プライベートにおいてもやりがいを求める若者が増えていると捉えて良いだろう。図表2は、若者のSDGs認知度を調査した結果だが、実に86.6%の若者がSDGsを「詳しく知っている」或いは「ある程度知っている」と回答している。現代の若者たちは「SDGsネイティブ」と呼ぶにふさわしいのだ。

大人がSDGsの目指すべき「17の目標」を説明する必要もないし、「誰一人残さない世界」を創ろうという「包摂」の概念を説明する必要もないのだ。むしろ、大人が教えられる場合の方が多い可能性すらある。こうした現代の若者たちは、仕事だけではなく、家庭や地域社会においてもSDGsの概念に合致した行動様式を重んじるに違いない。

ということは、仕事を離れたプライベート時間でも「やりがい」を実感できる過ごし方を求めていると考えて良いだろう。だとすれば、地方都市は産業構造改革で付加価値創出力を高める努力をするだけではなく、地域社会の中で「やりがい」ある活動機会を豊かに提供する事が若者たちに選ばれる重要条件の一つになると解すことができる。

一般にワークライフバランスとは、仕事と家庭の両立を指すが、家庭だけではなく地域社会への貢献についてもバランスの概念に含めて良いように思う。仕事とプライベートの両面でやりがいある活躍機会が充実している都市(及びその中の地域・学区)が若者を惹き付ける条件と捉える必要があり、今後の地方創生を考える上で重要な要素になるのではなかろうか。都心に付加価値創出力のある産業を育て、都心近郊や郊外でSDGsに関連する活動機会を育てる事を重視した都市政策が求められると考えたい。

3.SDGsまちづくりの取り組み意義 -まちづくりを通した配慮の価値観-

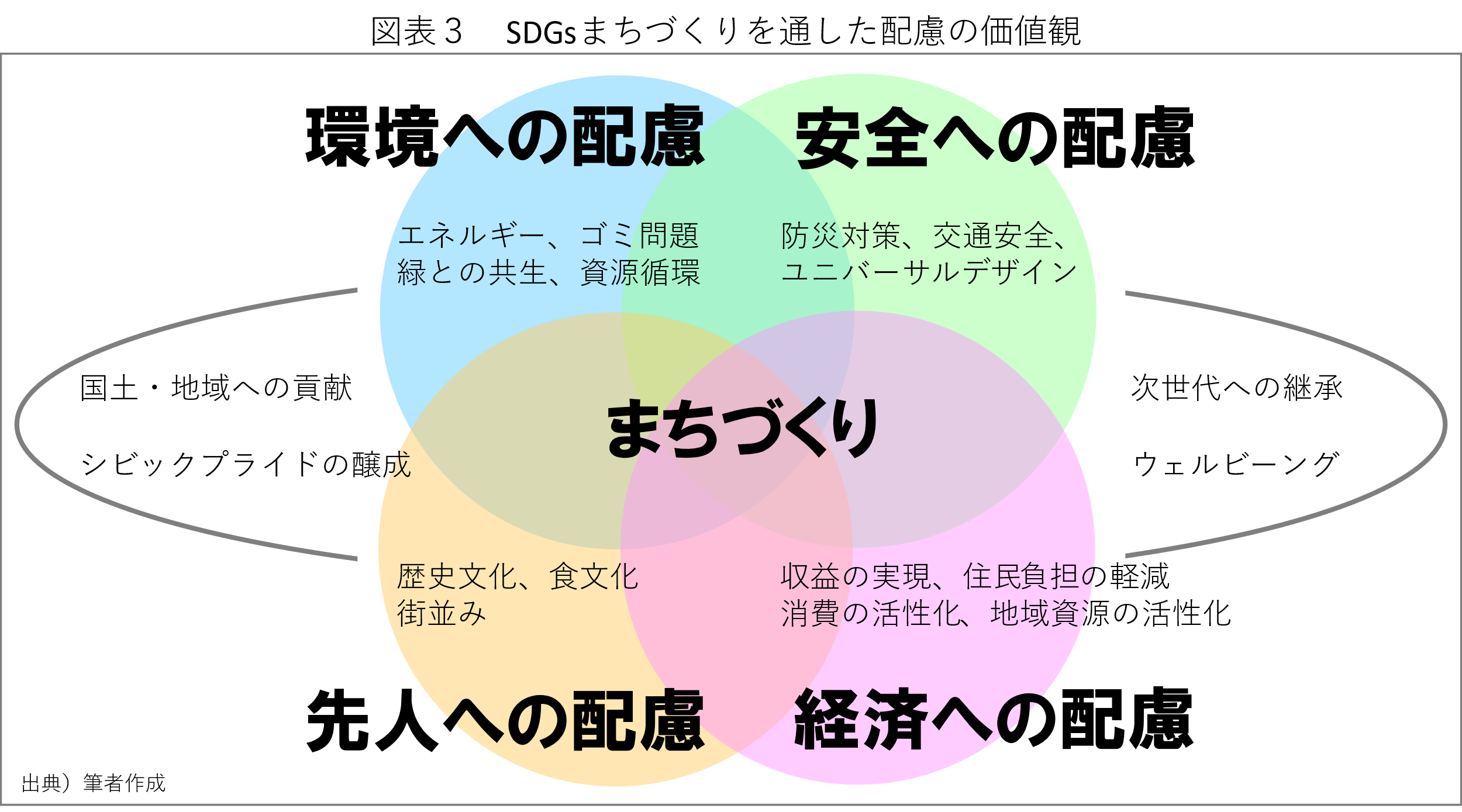

数あるSDGs活動のうち、「SDGsまちづくり」を取り上げて考えてみたい。その内容は多岐にわたるのだが、概ねの領域は図表3のように4つの視点に絡む配慮と共に展開されている。即ち、環境への配慮、安全への配慮、先人への配慮、経済への配慮である。

そして、各々の配慮に基づく個性ある取り組みを通して、参加する市民は国土・地域への貢献者となり、大切にしたいものを次世代に継承し、その中でシビックプライドを醸成し、自信のウェルビーングを実感していると考えられる。こうした輪の中にミッションドリブン志向の若者たちは入りやすい価値観を持っていると考えて良いだろう。

全国の自治組織やまちづくり団体が共通に抱える問題は担い手不足だ。そして、その根底にあるのは若者の流出を止められないという課題である。地域の産業の付加価値創出力を高めることができれば、若者たちの活躍機会が地域に生まれると考えるべきだが、その場合においても地域間競争は存在する。仕事面のやりがい機会を創るだけではこうした地域間競争に伍していく事が難しくなるため、プライベートにおけるやりがい機会を豊富に提供できる事が、競争優位な都市へと導くだろう。

経済処遇は大切なことだが、全国で最も平均賃金が高い東京では家賃や教育費が高く、実質的には豊かさを実感する事が困難な状況にある。ゆとりのない状況下で、ミッションドリブン志向の若者たちの中には、自分の求める理想の充実感とは異なる現実に戸惑っている者も多いはずだ。新型コロナ感染症が巻き起こしたパンデミック時には、人口の脱・東京現象が生まれたが、これはその証左とも言えるだろう。東京の若者たちの深層心理には、もっと豊かに充実感を持ちたいという気持ちが渦を巻いているという事だ。

東京に若者を送り出した地方都市は、産業振興における付加価値創出力を高める努力をするとともに、地域の中にやりがい機会を生み育てる努力をしなければならぬ。そうでなければ、彼らが故郷に帰る機会を与えることが叶わない。SDGsまちづくりは、その一翼を担うもので、こうした観点から意義ある取り組みだと再認識したい。