三遠南信地域は、県境を越えた広域連携を積極的に論議し実践してきた地域である。しかし、国土上では大都市から距離的・時間的に遠隔で、地形的には山深く、小さな集落が谷沿いに点在する地域であるため、効果的な広域連携を実践する事は容易ではない。現在、この地域に三遠南信自動車道の整備が進められており、将来的には飯田市にリニア中央新幹線の駅整備が控えている。地方創生2.0の時代に呼応した持続的発展を考えてみたい。

1.三遠南信自動車道への期待 -飯田山本IC~浜松JCTにかけた約100kmの自専道-

三遠南信地域は、愛知県東三河地域、静岡県遠州地域、長野県南信地域で構成される3県を跨ぐ県境エリアである。県境を越えた広域連携を地域自らの発意によって議論し実践してきたエリアで、国土計画上でも一目を置かれてきた地域である。

しかし、エリアは広範囲で、地形的に山深い地域であるため、連携は容易なものではない。人々の往来は数々の峠道を超えねばならず、その道路は速度を出せるような線形ではないから、急病人を高次医療拠点に搬送する事も難しいのが実情だ。

幸い、この地域の全域が国土交通省中部地方整備局管内であるため、一つの整備局が担当する自専道として三遠南信自動車道の整備が進められている。延長が約100kmに及ぶこの道路は区間別に事業が進められているが、現在もなお全通はしていない。2025年度中に東栄IC~鳳来峡IC間が開通予定で、三遠南信自動車道の南部を構成する佐久間道路(27.9km)がようやく繋がる見通しだが、全体の進捗は遅々としている感が否めない(図表1)。

三遠南信地域にとって悲願とも言えるこの道路に期待されているのは、病院アクセス等の救急搬送性の向上、農作物をはじめとする物流の効率化、観光連携の活性化、災害時等における緊急輸送路の確保などである。そして、地域住民の日常的な往来が容易になる事にも期待されている事は言うまでもない。まさに、地理的ハンデを克服した広域連携を促すための象徴的なインフラとして期待されている道路である。

2.3つの拠点都市の概況 -進む人口減少-

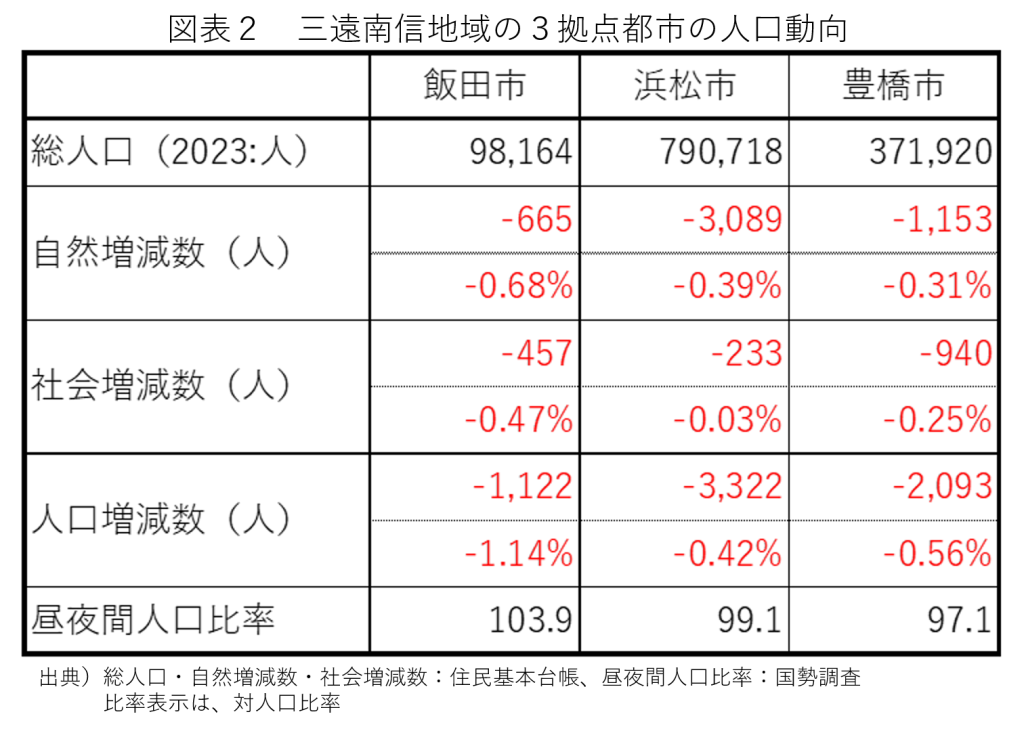

三遠南信地域には、エリアを構成する3地域の各々に拠点都市が存在している。愛知県東三河地域の豊橋市、静岡県遠州地域の浜松市、長野県南進地域の飯田市である。これらの3都市の人口等の概況を整理したのが図表2だ。

人口は浜松市79.1万人、豊橋市37.2万人、飯田市9.8万人であるから、規模には大きな違いが存在する。但し、いずれの都市も「自然減+社会減」で人口減少が進行している点では共通している。自然減が社会減よりも大きい状況である事も共通で、少子高齢化が進行している事が伺える。

一方、「昼夜間人口比率」を見ると、人口規模の最も小さい飯田市では100を超えている(夜間人口よりも昼間人口の方が大きい)が、浜松市と豊橋市では逆に100を切っている。人口規模の大きな2つの都市で、拠点性を示す代表的な指標が弱含みなのは心配だ。

これらの3都市には、各々を母都市とする都市圏が形成されているが、浜松市と豊橋市の場合は昼間に圏域内の近隣他都市に働きに出かけている人々が多いと示唆されている。浜松市では湖西市や磐田市、豊橋市では田原市や豊川市などに大規模な工場立地があり、これらが就業機会となっていると想像できる。しかし、一般的には拠点都市に集積するサービス業の就業機会を核として、母都市の昼夜間人口比率が100を超える方が一般的だ。この観点に立てば、浜松市と豊橋市では市内のサービス業の集積よりも近隣他市の製造業の集積の方が大きいために昼間人口が流出しているという仮説に辿り着く。浜松市と豊橋市には大学があるため、昼間に学生を吸引しているはずだが、それ以上に従業者の昼間流出が大きいのであるから、産業集積の実態に課題があるという見立てができるだろう。

3.豊橋市が担うべき役割と課題 -若者を惹き付ける産業構造に転換を-

本稿では、東三河地域を代表する豊橋市に焦点を絞って考えてみたい。その着眼点は付加価値額だ。筆者は、本コラムで「若者は付加価値産出額に引き寄せられている」という仮説を繰り返し説いてきた。豊橋市は人口37万人の地方拠点都市であるから、圏域を中心に若者を吸引する力を持ってほしい。しかし、現状では社会減であるから転出する人口の方が多いし、昼間人口は市外に流出している。この点をマクロ経済における付加価値額の実態から紐解いてみたい。

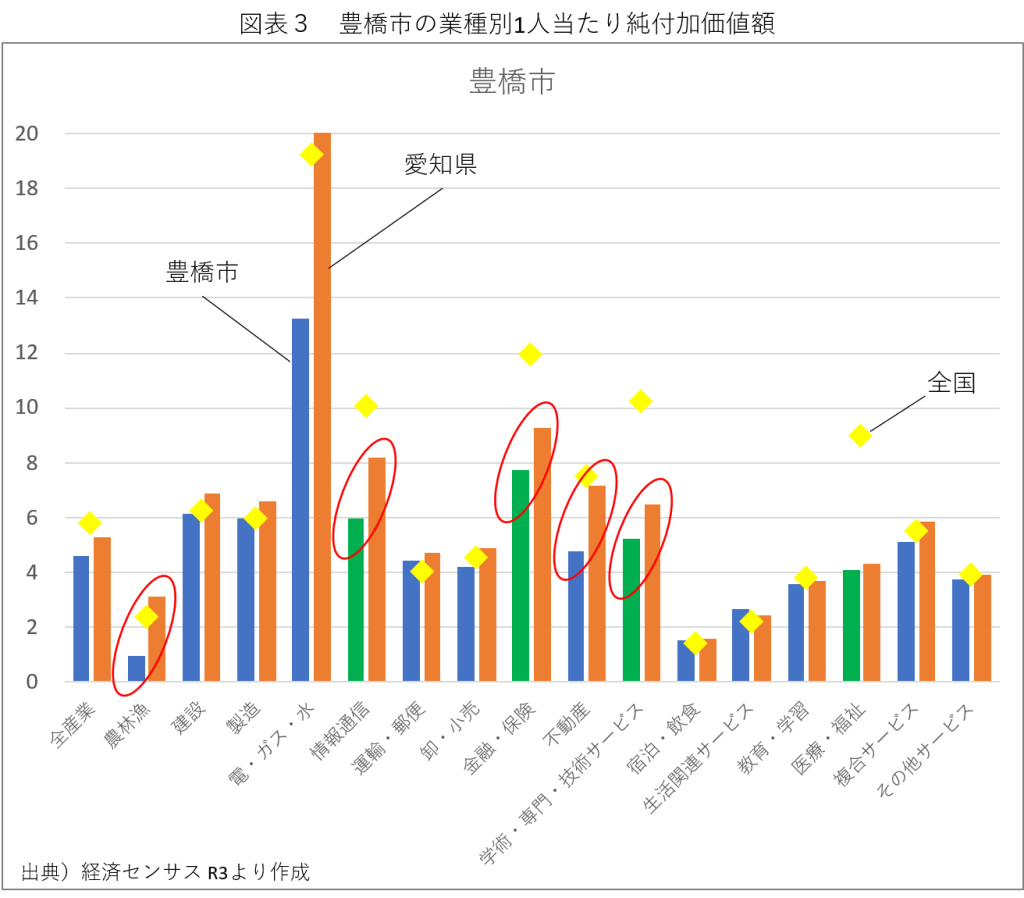

図表3は、業種別の1人当たり純付加価値額について、豊橋市、愛知県、全国の数値をグラフ化したものだ(電・ガス・水道の値が突出しているが、特殊な業種であるため着眼から外す)。総じて豊橋市は全国値(図中の黄色菱形)よりも低くなっているが、これは東京都等の大都市による引き上げ効果が大きい事によるから、主として愛知県平均値(図中の橙棒グラフ)と豊橋市(図中の青棒グラフ)を比較してみたい。

まず、豊橋市は全産業で愛知県の平均値を下回っている。これは、名古屋市のサービス業や豊田市などの自動車産業等が県平均を押し上げているからだが、逆説的に言えば豊橋市には愛知県を牽引する産業集積が形成されていないと総括せざるを得ない。

次に、業種別に見ると、いわゆる高付加価値業種である情報通信業、金融・保険業、学術・専門・技術サービス業、医療・福祉業の4業種(図中の緑棒グラフ)では、いずれも愛知県平均を下回っている。高付加価値業種の発展が途上であるという事は、若者を吸引する事は難しい状況にあると考えねばならない。

加えて、豊橋市の基幹産業である農林漁業と製造業について見ると、いずれも愛知県平均を下回っており、特に農業において乖離が大きい。不動産業においても同様である。地域の基幹産業の付加価値額の産出力が弱ければ、就業機会としての魅力が若者に届かない事を意味するから重要な課題と捉えるべきだ。

これらを踏まえ、豊橋市に求められる産業構造改革の方向性を考えてみたい。高付加価値4業種のうち、金融・保険業と学術・専門・技術サービス業と医療・福祉業の3業種は、立地集積を高めようとしても地方都市の自助努力では難易度が高い。但し、情報通信業はコロナ禍以降に立地選択が多様化しているから、東海道新幹線の駅を持つ豊橋市への移転や市内起業を促せる可能性はあるだろう。

一方、地域の基幹産業である農業と製造業については、各々に付加価値産額産出力を高める方策が必要だ。豊橋市はキャベツとオオバの産地として全国的に有名であるが、収穫量だけではなく付加価値額に着目した改善が必要ではなかろうか。加えて、現状の特産品種に限らず、農業の付加価値額を高めるために有効となるのはスマート農業だ。スマート農業は路地生産よりも施設農業で親和性が高いから、こうした観点での取り組みを促す必要もありそうだ。

また、製造業についてはAIやロボティクスといった要素を積極的に取り入れ、DXとシンクロした製造業へと転換していく事で付加価値額は向上していく。更に、三河港に立地する産業においては、自動化の導入も検討を要する課題となるだろう。

筆者が付加価値額に拘るのは、現代の若者の価値観が「経済処遇と地域貢献の両立」にあると見ているからだ。こうしたミッションドリブン志向の若者たちが就業しやすい産業構造を形成する事が、若者たちに選択される都市となる近道だと考えている。現在の基幹産業である農業と製造業の付加価値産出額の向上を図るとともに、ICT産業に代表される都市型サービス業の集積を強化する事が、豊橋市の産業構造改革の論点ではなかろうか。

さらに別の観点から付言しておきたい。ミッションドリブン志向の若者たちは、DXに関する感度が高い。豊橋市の市民社会におけるDXが進展していなければ、魅力的な就業機会があったとしても選択されない可能性が高まる。公共サービスにおけるDXが先進的となる事、生活を支えるDX型の民間サービスが豊富に選択できる事などが与件として必要だから、社会システムをDX化へと邁進させる事も重要だ。これらを推進するためには若い人材が必要になるから、需要と供給の双方に若者が絡む事となる。

産業構造改革とDX型の社会システムの構築という観点から、豊橋市における官民の取り組みを再点検し、若者を惹き付ける資質を高める事が、三遠南信地域を牽引する拠点都市としての重要な役割と言えるのではなかろうか。三遠南信自動車道やリニア中央新幹線という大型の社会資本が完成する前に、地方創生2.0が提示した「稼げる地域」となるためには、こうした論旨が含まれているはずだ。