三大都市圏の中で名古屋圏は常に三番目として扱われるが、胸を張れる魅力も存在する。最大のウリは空間的・時間的・経済的な「ゆとり」だろう。名古屋に赴任した企業人のほとんどの人が名古屋を「住みやすい」と評する理由は、この3つのゆとりと切り離せない。令和5年度住宅・土地統計調査でも確認できるこのゆとりは、国土における名古屋圏の利用価値と捉える事もでき、名古屋が誇る重要な資質だ。

1.数値で確認できる3つのゆとり -住宅の広さ、通勤時間、家賃-

令和5年度の住宅・土地統計調査を用いて空間的ゆとりを住宅の広さで、時間的ゆとりを通勤時間で、経済的ゆとりを家賃で三大都市圏を比較した。特に、都心部(0~10km圏)で比較すると、名古屋都心部の3つのゆとりが鮮明に確認できる。MURCの宮下主任研究員が算出したデータで紹介したい。

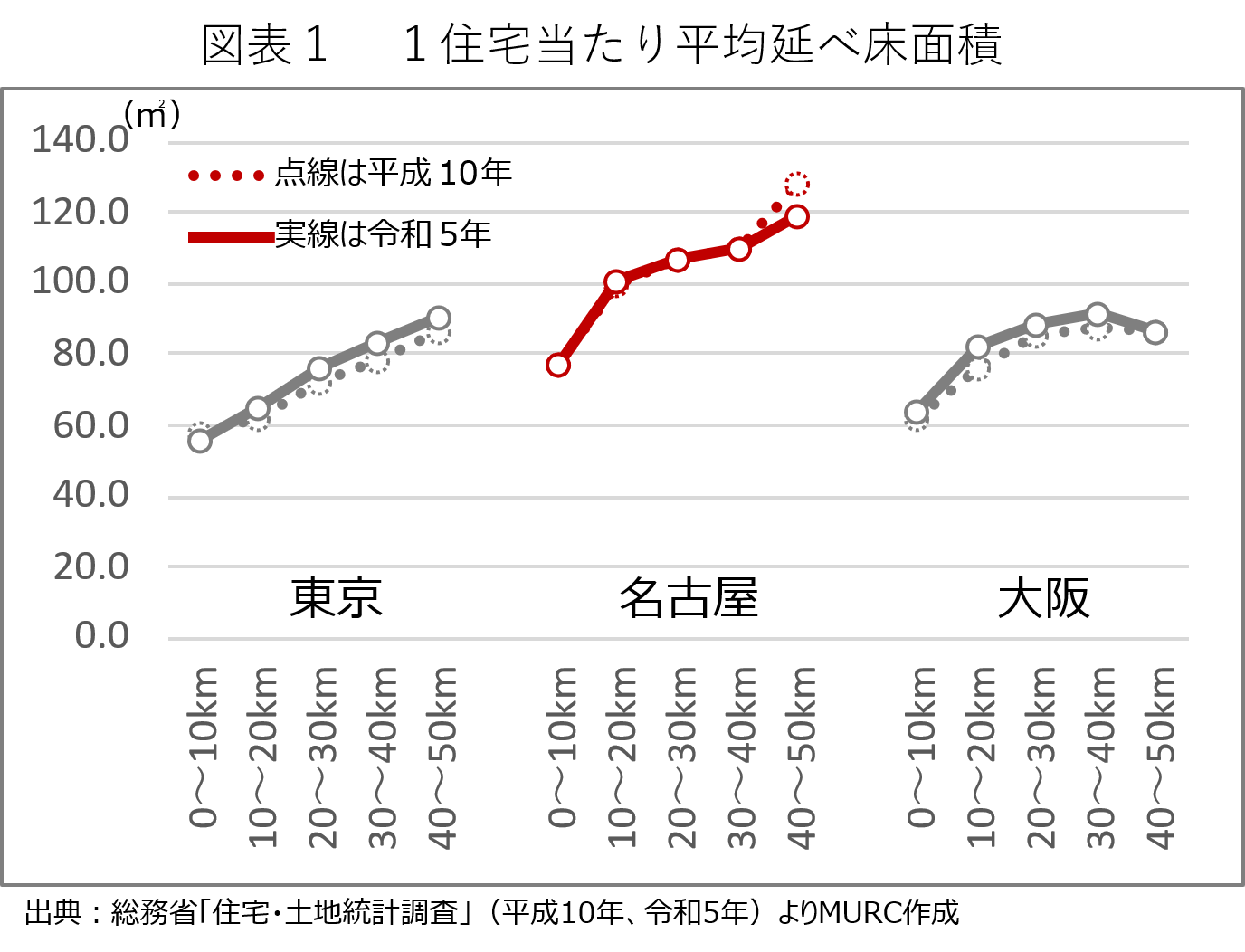

①空間的ゆとり (住宅の広さ)

空間的ゆとりの代表指標としたのは住宅の広さだ。名古屋都心部の1住宅当たりの平均延べ床面積は約80㎡となった。これに対して東京都心部では60㎡弱、大阪都心部では60㎡強であるから違いが鮮明である(図表1)。名古屋と同水準の広さを確保できるのは、東京では都心から20~30km圏で、大阪では同10~20km圏であって都心から離れないと住宅の広さ(平均値)を確保できない。また、名古屋圏では10km圏の外側の平均延べ床面積は100㎡を超えている。これは東京圏や大阪圏では実現していないので、住宅の広さに見る名古屋圏のゆとりは圧倒的だ。図中にはないが、人口密度で見ると名古屋圏は東京圏の4分の1以下、大阪圏の3分の1以下であるから空間的ゆとりは明らかだ。

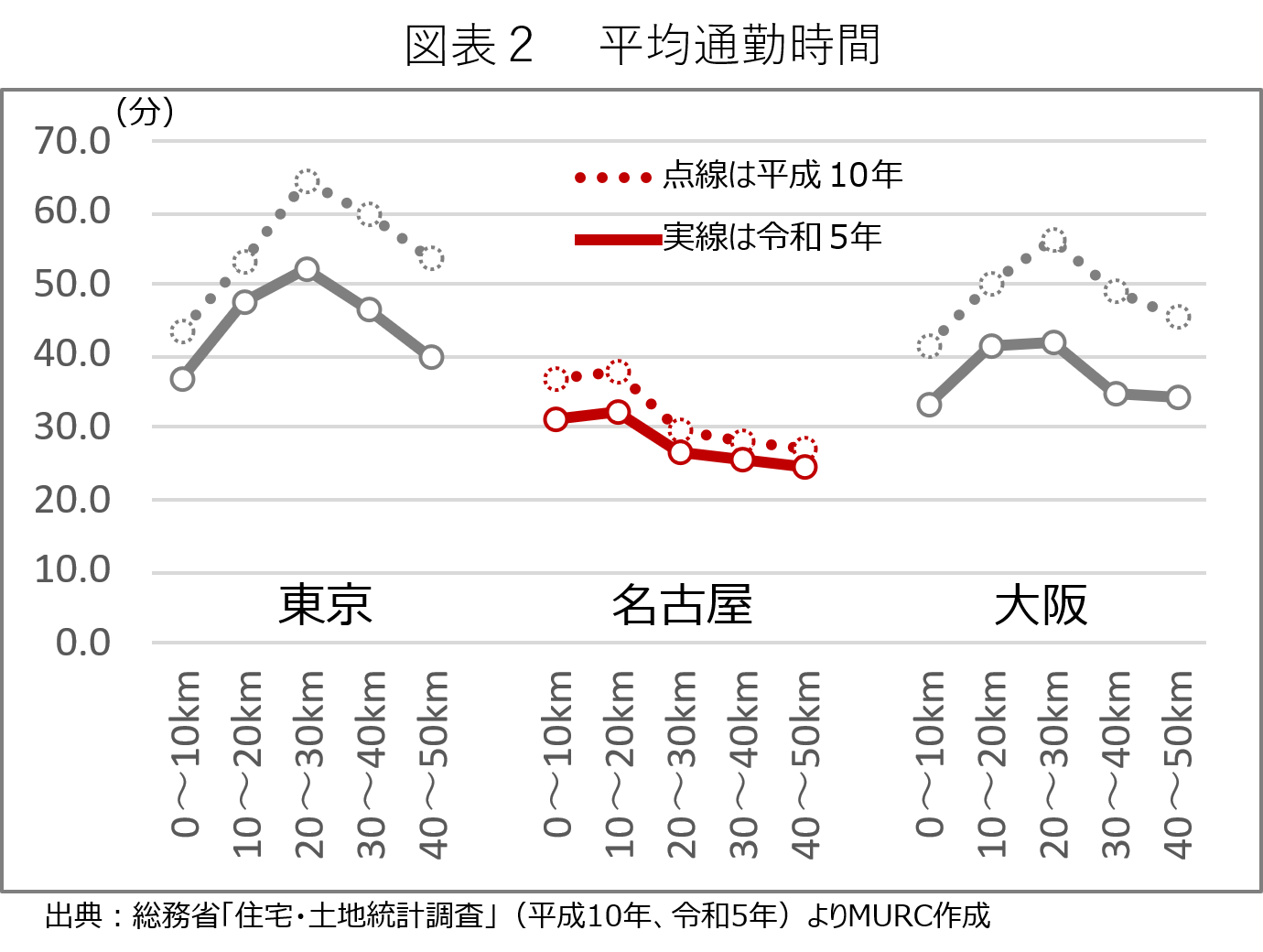

②時間的ゆとり (通勤時間)

時間的ゆとりの代表指標は平均通勤時間で見た。名古屋圏の都心部(0~10km圏)平均は約30分で、郊外部では20分台である(図表2)。職住近接型の都市構造が形成されていると見て取れる。これに対して東京圏の都心部平均は約40分、大阪圏では同35分であるとともに、10~30km圏では40~60分となっており、いずれも名古屋圏の通勤環境がコンパクトである事が確認できる。なお、東京圏と大阪圏では平成10年に比べて令和5年はいずれも平均通勤時間が短縮されている。これは、2大都市圏で交通ネットワークの整備(都市鉄道と高速道路)が進められたことによるものであり、裏返せば通勤環境が過酷である事への対策が施されたと映る。この点、名古屋圏では問題になっていないから大きな変化はないが、依然として通勤時間が短い。図中にはないが、パーソントリップ調査で見ると、名古屋圏では通勤時間が30分未満の人の割合が過半数であるのに対し、東京圏では3割、大阪圏では4割であった。こうした事からも名古屋圏の通期時間は短く、時間的ゆとりがあると断言して良いだろう。

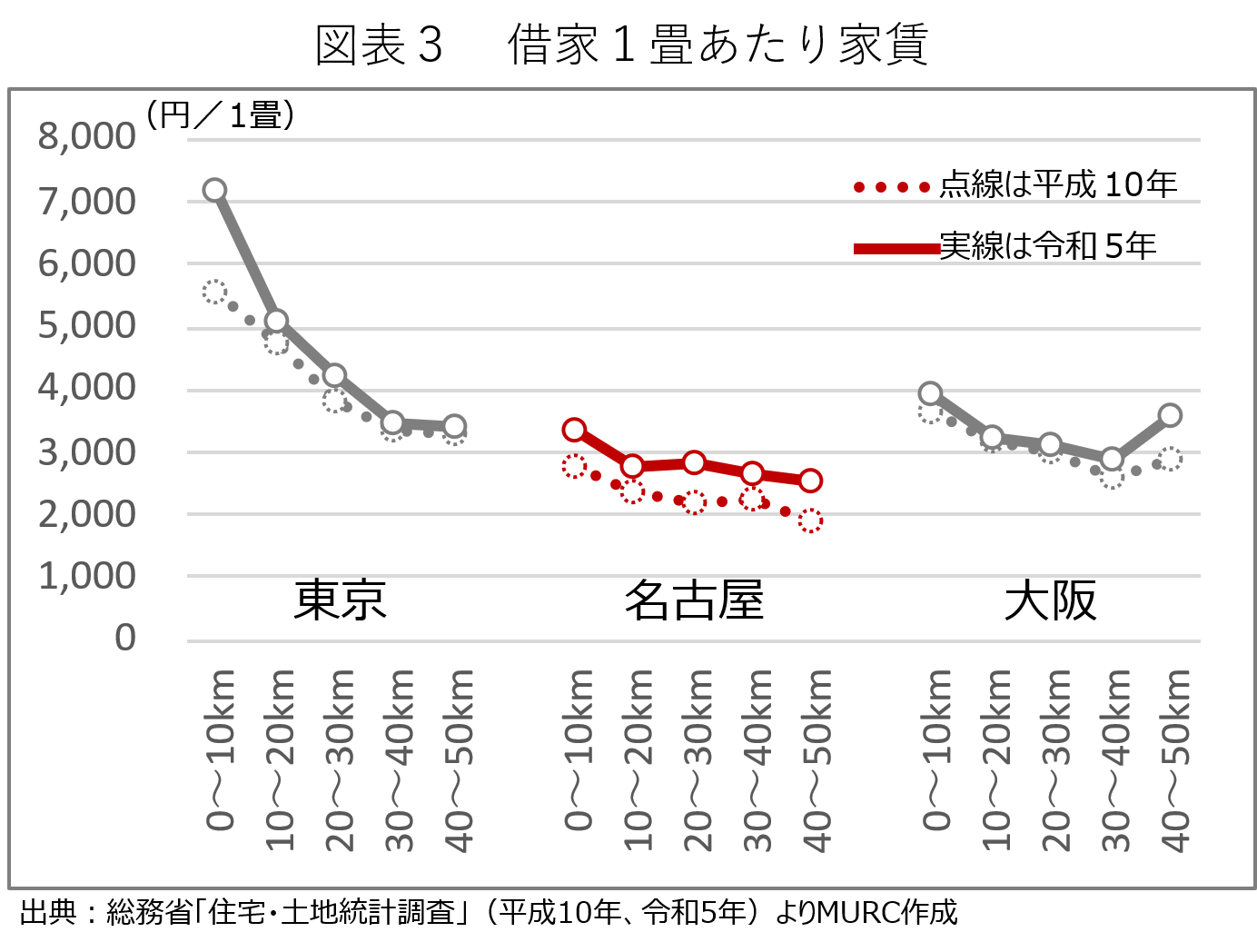

③経済的ゆとり (家賃)

経済的ゆとりの代表指標は借家1畳あたりの家賃で見た。名古屋圏は都心部(0~10km圏)で約3,500円/畳であるのに対し、東京圏では7,000円/畳、大阪圏では4,000円/畳で、名古屋圏が明らかに安い(図表3)。特に、東京圏とは2倍の開きがあり差が鮮明だ。この点は東京圏と名古屋圏のゆとりの違いの代表格と言って良いだろう。図中にはないが、都道府県別の物価指数(小売物価)で見ても愛知県は全国平均をやや下回る水準で、ランチ価格などでは多くの人々がお値打ち感を享受していることだろう。こうしたことから名古屋圏は経済的ゆとりもあると言って良い。経済的なゆとりの違いは、QOLやWell-Beingに重要な影響を与えるので、名古屋圏の経済的ゆとりは住んでみると確実に実感されるはずだ。

2.国土における利用価値 -場所と時間の制約を受けない国土における優位性-

三大都市圏の比較において名古屋圏が示す3つのゆとりは、国土的観点からも重視すべき事項だ。全国の若者が東京に吸い上げられて地方が疲弊している一方で、東京に出た若者たちはゆとりを享受し難い生活環境を強いられている。こうした国土構造では豊かさを実感できる国とは言えないだろう。

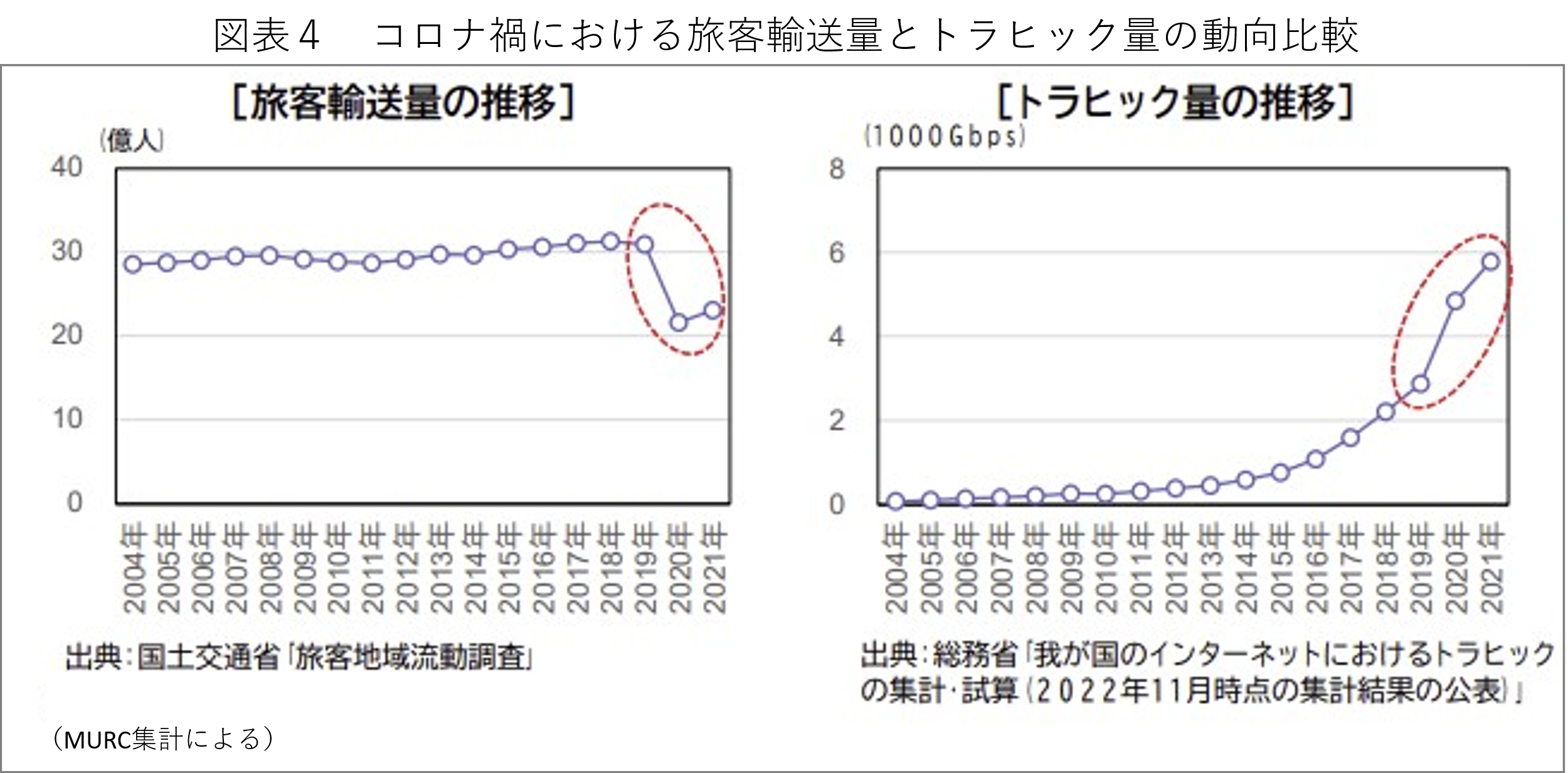

一方、コロナ禍で旅客流動が一気に縮小した際に急伸したのが通信量であり(図表4)、この期間に日本のGDPは530~540兆円で推移した。つまり、移動を通信が代替した状況でも経済活動は維持されたのである。こうした事を踏まえ、第三次国土形成計画(全国計画)では、場所と時間の制約を克服した「シームレスな拠点連結型国土の形成」を目標に掲げた。つまり、東京に依存しなくても(東京から離れていても)、従来通りの経済活動や暮らしを確立できる国土を目指せるはずだという方針が打ち出された訳だ。

ゆとりのない生活環境を強いられている東京の人々が、ゆとりのある地方での仕事や生活を選択する事が可能な国土へと転換を図ろうとするとき、名古屋圏が誇る3つのゆとりは、利用価値の高い立地条件として評価され得るだろう。とりわけ、利便性を享受できる大都市圏でありながらゆとりがあるというメリットは、競争力の高い差別化ポイントになるはずだ。東京一極集中の是正は、国民生活の豊かさの向上を図る上でど真ん中の課題だが、名古屋圏はその受け皿として優位性のある選択肢と言って良いだろう。

3.絶対水準に着眼した課題 -市内での住宅取得を可能せしめる道を-

但し、留意しておかねばならない現実もある。名古屋市における新築マンション価格は上昇を続けており、専有面積70㎡当たりの新築平均価格は5,000万円を超えて6,000万円に近づこうとしており、市民の経済負担力を超え始めている(vol.215ご参照)。名古屋市民の所得の上昇率よりも新築マンション価格の上昇率の方が高いため、市内で新築マンションを購入する事は年々厳しさを増しているのが実情だ。

東京や大阪でも新築マンション価格は高騰しているため名古屋市だけの問題ではなく、相対的には名古屋市の価格の方が安い事に変わりはないが、価格の絶対水準が上昇した事によって住み替え需要の中心である子育て層の多くが名古屋市外に転居し、結果的に子供の流出に繋がっている。つまり、名古屋市民にとっては経済的ゆとりを必ずしも実感できない状況にシフトしつつあると課題認識しなければならない。

マンション価格の統制は事実上困難であるため、名古屋市民が市内で新築マンションを取得できるようになるためには、市民の所得水準を向上せしめる対策が必要不可欠だ。そのためには、名古屋市の産業が産出する付加価値額を高めねばならない。マクロ経済で言うところの付加価値額とは、企業財務における粗利に相当する。粗利は従業員の賃金の源資であるから、これを生み出す力が無ければ市民の所得水準は向上していかない。

そのため、名古屋市の3つのゆとりのうち、経済的ゆとりを確実なものとしていくためには付加価値産出力を一層に高める政策が必要だ。それは、機能と業種に着眼した産業構造改革を意味し、機能とは本社機能であり、業種とは一人当たり付加価値額が高い高付加価値業種(情報通信業、金融・保険業、学術・専門技術サービス業、医療・福祉業等)を指す。これらの集積強化による付加価値産出力の増進を図らねばならない(vol.152、154、214ご参照)。

そして、その実現に向けては、名古屋市内の企業を育成する事と並行して東京からの移転立地を誘導する政策が有効であり、むしろそちらが重要であると筆者は考えている。東京にはない3つのゆとりを競争力に、場所と時間の制約を克服できる立地として名古屋を選択するトレンドを創出していく事が、名古屋市の持続的成長に効果的であると同時に豊かさを実感できる国土の実現に貢献する。

東京からの本社機能や高付加価値業種の移転立地を促進すれば、市民の所得水準の向上に繋がり、子育て層の流出を抑止する事に寄与する。3つのゆとりは、東京をターゲットとした企業の立地選択と個人の居住地選択において活かすべき鍵となるはずだ。名古屋の誇る資質は市民の自己満足に終わらせるのではなく、国土構造の転換に活かす発想を持たねばならない。