DXの進展が目覚ましいが、自治体におけるDXの導入進捗には大きな差が生じ始めている。中には、民間顔負けのDX環境を構築している自治体もある一方で、依然としてコロナ前とさして変わりのない自治体も多い。積極的に取り組んでいない自治体では、その導入意義が実感されないままに時を過ごしている事となる。自治体DXの先進市である岐阜市の例を参考に、DXの導入進捗がもたらす都市経営への影響を考えてみたい。

1.RPAとオンライン化から始まった自治体DX -投入人員や超過勤務の削減-

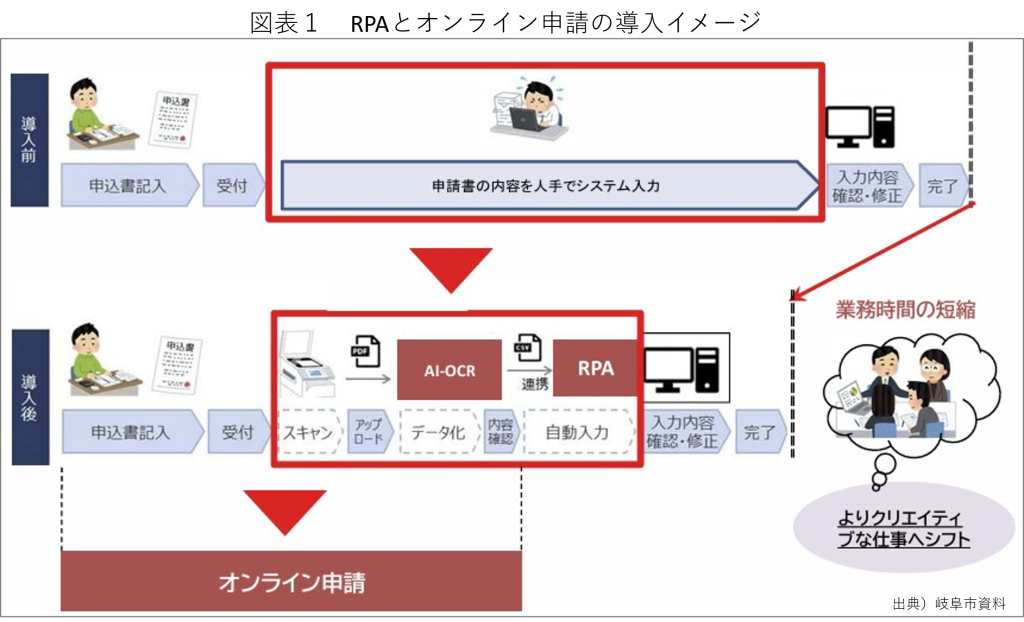

多くの自治体で取り組みが着手されたDXは、市民が窓口で行う申請・届け出等の受理に係る事務作業の自動化が代表的だ。手書きで書かれた書類のデータ化(AI-OCR)と自動入力(RPA:Robotic Process Automation)を可能とするもので、システム入力のための「転記」仕事が職場から消える。これによって行政職員の作業時間と人為的ミスの削減に繋がるため、導入成果は担当部署にとって実感し易い。

一方、ケースによっては手続きのオンライン化から着手される場合も多い。市民が市役所に出向かなくてもスマホ等から遠隔で申請・届け出等が可能となるため、市民が利便性を実感しやすい。この場合は、そもそもデータ化プロセスが発生せず入力の自動化に直結するから受理に係る事務も効率化され、職員と市民の双方で成果が実感される。

こうしたDXの取り組みは、投入人員や超過勤務の削減に成果が端的に表れるため、行財政改革において評価されやすい。DXを積極的に推進している岐阜市では、市民からの申請・届け出等の行政手続きのオンライン化を推進し、対象とした約1,900の手続きにおける年間約214万件の受付の98%をR6年度までにオンライン化した。こうした徹底ぶりによって、市役所で必要な手続き等がオンラインに進化していることを多くの市民が感じ取っている事だろう。そして、職員側では浮いた時間をクリエイティブな仕事にシフトできれば導入効果が更に高まるのだが、ここに繋がるかどうかは次の段階の課題だ。

2.グループウェアの導入は働き方を変えた -生産性・スピード感の向上-

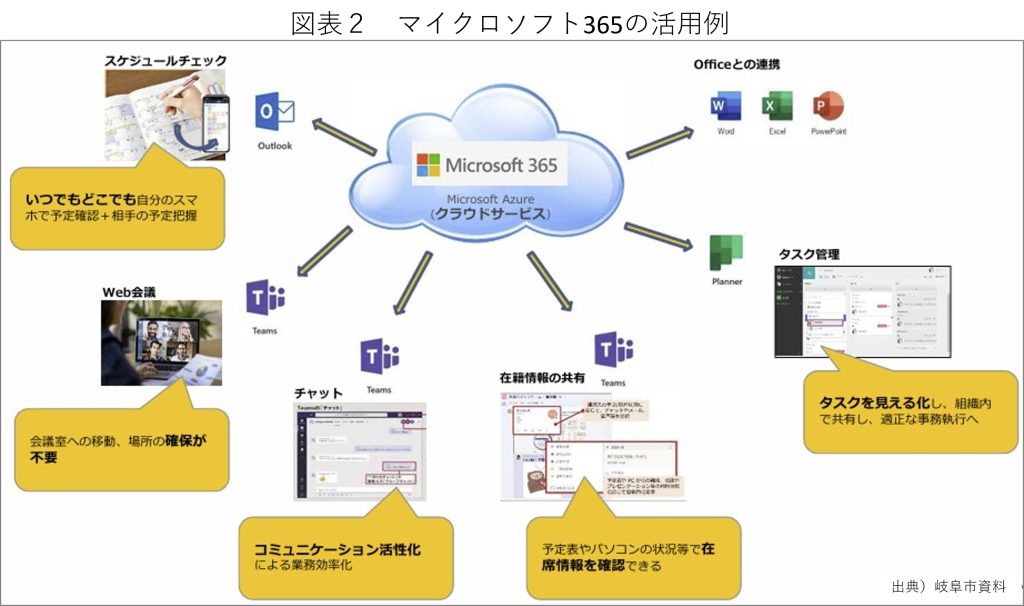

コロナ禍で一気に普及したリモートによる会議スタイルは、当初ZOOMブームを引き起こした。しかし、職員の端末をコミュニケーションツールとして総合的に繋ぐグループウェアの導入によって、リモートミーティングだけではなくチャットやスケジュールの共有、リアルタイムの協働編集など、クライアント端末間を積極的に連携するPC活用は、働き方を大きく変えた。グループウェアが導入されてモバイル型PCを持っていれば、どこでも執務室と同じ環境で仕事ができ、チームでの作業も効率化する。

代表的なグループウェアとして知られるマイクロソフト365を全庁的に導入した岐阜市では、図表2に示すような使われ方が実現している。スケジュール管理はもとより、職員の在席情報の共有、チャットによる職員間のコミュニケーション(内線電話は不要に)、タスク進捗の見える化などが可能となり、加えてTeamsの利用によってリモートミーティングもスタンダードになった。民間企業では当たり前となっているワークスタイルが、市役所でも実現する事で、官民の意思疎通や仕事の同調性が高まり、官民連携が進みやすい土壌が出来上がっている。

さらに、庁内事務において重要なDX化は、承認行為の電子申請化だ。管理職の机の上に決裁書類の「済み」と「未済」の箱が置かれ、そこに書類が山積みになっている光景は最早ガラパゴスとなりつつある。ハンコ待ちの時間は行政手続きに長時間を要する主因だが、この時間が短縮する事で庁内外に効果が広がる。但し、電子申請を導入した自治体では、書類決済と併用している場合も散見される。その原因は、管理職側の「恐れ」だ。安易に承認ボタンを押す事で、不適切な事柄が生じないかという懸念である。従って、承認プロセスの迅速化はまだ進む余地が残されている状況だ。

しかし、少なくとも「グループウェア+モバイルPC」を導入する事で、生産性とスピード感が向上する事は間違いない。どこでも仕事がしやすくなるから、在宅勤務などの多様な働き方を容易にする効果も生まれる。長年にわたる職員定数の切りつめにより多くの自治体が人手不足に悩んでいるが、生産性の向上と多様な働き方の実現は、この課題を克服する重要な一歩となるはずだ。

3.AIの導入が生産性向上に拍車をかける -文書生成AIによる業務の迅速化-

さらにDX化のステップが一段上がったと感じるのがAIの普及だ。その活用領域は今も広がりを続けているため、本格的なAI時代の業務スタイルを完全に見通す事はできないが、現時点で自治体での普及が始まっているのが文章生成AIだ。

中でも事務作業時間の短縮に大きな成果を上げているのがAI会議録だろう。録音を通してAIが自動的に文章をリアルタイムに生成するもので、全文起こしは勿論のこと、要約まで作成してくれる。会議録の作成時間が大幅に短縮されるから、特に若手職員は業務の効率化を実感しやすい。筆者も日頃接しているが、非常にスムーズで出来栄えも良い事に関心する。現役時代に会議録を山ほど作成して来た経験からすると、文章作成能力の研鑽機会が消えるような気はするものの、それ以上に時間効率の高さは貴重だと思える。

そして、ChatGPTだ。文章作成はお手のもので、管理職等の催事等における挨拶文案などはいとも簡単に作成してくれるほか、企画業務におけるアイデア出しやブレインストーミングの相手として頼もしい能力を発揮してくれる。自治体向けChatGPTも供給されており、岐阜市もこれを導入して全職員が利用できる環境が整えられている。

但し、ChatGPT等の生成AIの能力を真に引き出すにはコツが必要だ。プロンプトと呼ばれる生成AIへの呼びかけ(質問や要求)に係るノウハウと経験を得ていないと、有効な文章生成を得られない。しかし、これも研修次第で一定のノウハウは身に着くので、導入を躊躇する理由にはなるまい。ChatGPTに頼るのではなく、これを使い倒す能力を身に着けることが、有効な政策立案に繋がる可能性を肯定すべき時代となっている。

4.都市経営への影響 -若者の居住地選択と職員確保にインパクト-

さて、DXの積極的な導入が都市経営に及ぼす影響を考えてみたい。全国の自治体では少子高齢化の進展によって自然減が拡大しており、地方部ではこれに社会減が重なって人口減少を続けている。人口減少の進展は地域経済の縮退をもたらすほか、地域づくりの担い手不足を招き、個人市民税の減少へと繋がっている。人口問題は都市経営の根幹だ。 自然減は、人々の価値観(晩婚化、非婚化、女性活躍等)に基づく現象であるから、容易に対策の効果を得るのが難しいのに対し、社会減は政策による転入促進の実現可能性がある問題なので、社会増減をDXとの関係から紐解きたい。

東京をはじめとする大都市では、過酷な通勤、狭い住居、高い家賃や教育費などでWell-beingを実感しづらい人々が多く存在している。コロナ禍を契機にリモートスタイルが普及すると、東京に縛り付けられないライフスタイルを希求する人々は「脱・東京」を選択した。現在も、首都圏を中心に東京特別区からの転出は続いている。更に、夫婦でフルリモートが利用できる世帯では、転居先を首都圏に限定する必要もないから、自分たち流のWell-beingが実現可能な都市を選んで移住する事が可能となった。この時に選ばれるかどうかが地方都市側の問題だ。

リモートスタイルを当然としている若い世帯が、DXの進展していない都市を選ぶとは思えない。役所で必要な諸手続きを自宅からできる事は、こうした夫婦にとっての必要条件だ。転出・転入手続き、保育園の入園手続き、教育費の無償化手続き、医療費の補助申請などは暮らしに必要な手続きではあるものの、投入する時間が最小化される事に越したことはない。手続き時間に束縛されない都市は、Well-being実現の舞台となり得る資質を備えていると言って良いだろう。従って、旧態然とした行政手続きを要する市町村は選ばれないと考えねばならない。むしろ、交通利便性の悪い市町村ほどDXを先進的に推進する事が生き残り戦略として重要だと銘じる必要がある。

また、役所の職員不足問題においてもDXの推進は解決に奏功する可能性がある。デジタルスタイルを駆使する民間企業に対してアナログ中心の仕事を続ける役所が、学生にとって魅力的に映るはずはないのだ。庁舎が少々古くても、中でのワークスタイルが先進的であれば、地域の発展に直結する地方行政に携わりたい若者は、役所への就職を望むはずだ。人員確保も地域間競争だと考えれば、役所のDXはこの観点からも競争力を上げる条件だと捉える必要があるだろう。

但し、DXの推進にはカネもかかる。グループウェアの全庁的導入は、組織が大きくなればなるほど予算が大型化するので、財政サイドは躊躇もするだろうが、若い市民や職員に選ばれる都市となるためには必要な投資だと考えるべきだ。

本稿では、DXを積極的に推進している岐阜市を例に挙げたが、筆者が日常的に接している名古屋市と比較すると雲泥の違いがある。名古屋市は日本三大都市に名を連ねる中部地域の母都市であるが、DXにおいては明らかに後塵を拝している。名古屋市においても若者流出は大きな課題となっているのだから、都市経営の根幹に関わる人口問題に対処する観点からもDXに予算を投じていくべきだと強く進言したい。