人口の増減は、自然増減と社会増減により構成される。全国的な共通トレンドは少子高齢化による自然減(マイナス)だが、社会増減には都市の特性や政策が反映される。自然増減に寄与する結婚・出産が人々の価値観に依拠するのに対して、社会増減は都市整備や産業振興等の取り組み次第で短期的変化を起こせる可能性がある。この観点に立った時、都市経営における人口対策は、社会増減対策を突破口と考えるべきではないか。

1.地方都市の人口問題の実態 -自然増減と社会増減に分解して実態把握を-

様々な自治体からご相談を受けるが、人口減少を踏まえた今後の対応を問いかけられる事が実に多い。聞き手が求めているのは、有効な政策や施策・事業として何をなすべきかにある。しかし、自治体の人口問題が重要課題で看過できない状況にある事を承知はしていても、複合的な要素の絡む問題であるから短絡的に答えを用意する事は容易ではない。

そもそも、地方都市の人口減少に少しでも歯止めをかけるためには、東京一極集中の是正が正論だ。地方の若者が東京に吸い寄せられ、首都圏に人口が集中する陰で地方が疲弊しているのだから、東京から人口の地方回帰を促す事が本筋だ。しかし、これができずに半世紀以上を超えているのが国土の実情だ。国も有効な施策を打てずに来ているのだから、地方だけで対処する事は難しい。

国土全体では東京一極集中の構造なのだが、地方ブロックの中で見ると政令市など拠点性の高い都市も背後圏域から人口を吸着している。従って、中小規模の地方都市は東京とブロック内の拠点都市の両方に人口を吸い出されているので抗し難い状況だ。愛知県内で見ると、例えば豊田市では、進学期や就職期の若者が東京と名古屋に流出しており、豊田市から見れば東京と名古屋への転出超過が人口減少の主因となっている。

人口の減少が続くと税収減となり、地域おこしやコミュティにおいて極端な担い手不足に陥るから、人口問題は地方自治の根幹に関わる。そこで、まずは人口問題の基本構造を整理した上で、対策の優先性(基本スタンス)を定める事が望ましい。人口増減は、自然増減と社会増減で構成されるから、これらを改めて把握する事に立ち返るべきだ。

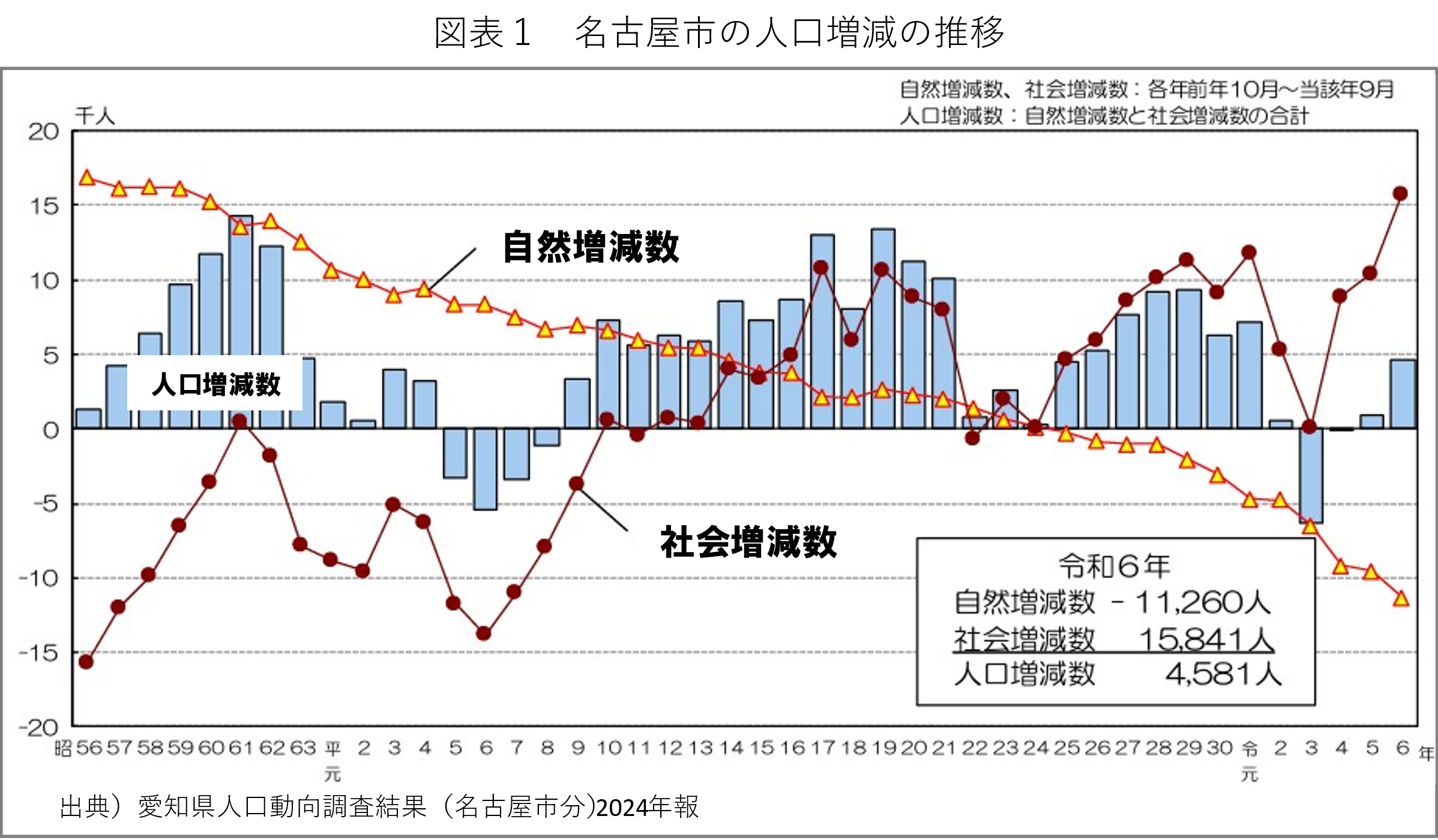

図表1は、名古屋市の人口増減の推移について、自然増減と社会増減に分解して表している。このグラフから一目瞭然に分かる事は、第一に自然増減が減少拡大に向かって強く進展している状況だ。この傾向は、都市規模の大小に関わらず全国的に共通している。第二に、社会増減は大きな変動を繰り返しており、近年の名古屋市では社会増であるため自然減を社会増で補って人口増加が実現している。「自然減+社会増=人口増加」という構造が名古屋市の実態だ。

2.対策の優先性は自然増減か、社会増減か -社会減対策の方が実効的-

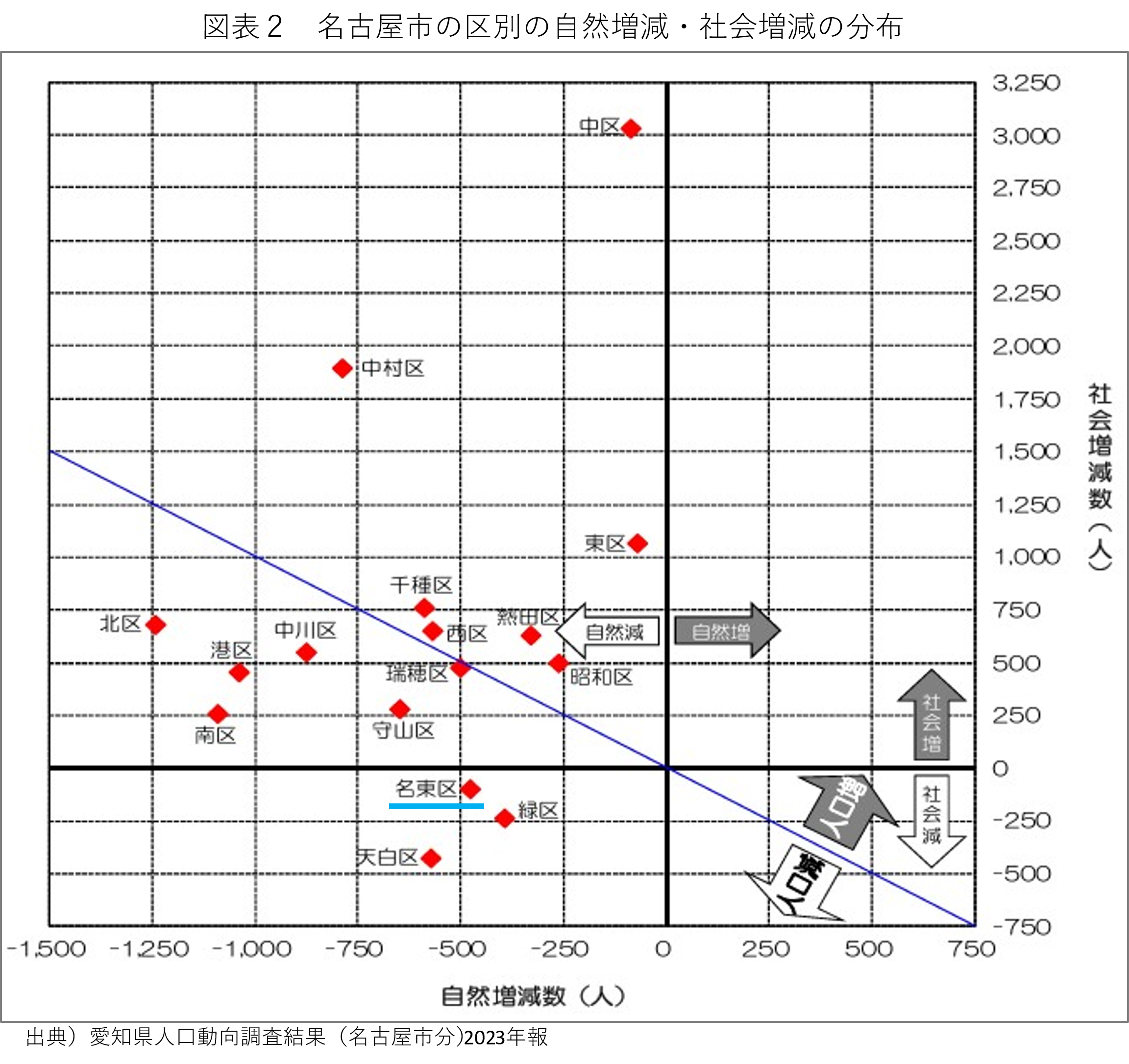

一方、地方の中小都市では、「自然減+社会減=人口減少」というケースが多い。名古屋市の16区を例にして(地方都市に見立てて)、各区の自然増減と社会増減の分布を見たものが図表2だ。横方向が自然増減、縦方向が社会増減であり、斜線の上側は人口増加、下側は人口減少を表している。全国の地方都市で進む人口減少は、この斜線の下側の状況にあると考えて良いので、ここをサンプルにして論じてみたい。

例えば、名東区は▲475人の自然減で、▲102人の社会減である事から、▲577人の人口減少となった(R5年)。「自然減+社会減」の構造で、全国の地方都市と構造が同じだ。名東区は、名古屋市において人気のある居住エリアだが、少子高齢化が着実に進行しており、令和元年以降に自然減拡大の傾向が顕著となった。一方、区内は地価が高く、新築マンションの取得が容易ではなくなり、賃貸居住者が住宅取得に際して区外に転出する傾向があり社会減が拡大している。

こうした状況の打破を考えた場合、自然減の拡大傾向に歯止めをかける事も勿論重要ではあるが、社会増を増やす事を考えた方が現実的だ。名東区の場合は居住エリアであるから産業誘致は考え難く、住宅供給を促すとともに地価水準に見合う(或いはそれ以上の)住みやすさを一層に高める工夫が必要だと思われる。その対策として考えたいのは、名東区の拠点駅である地下鉄星ヶ丘駅の地上にあるバスターミナルの上部空間開発だ。名古屋市内のバスターミナルは、地下鉄駅とセットになっているため交通ハブとして機能しているが、バスターミナルの上空は未開発の場合が多い。名東区の星ヶ丘駅も同様で、この上部空間に保育園、クリニック、塾、カフェ、店舗などが入居できる開発を施せば、駅利用者の利便性は格段に上がるだろう。これに呼応して住宅供給が区内で促されれば居住地として選択する人々が増えて社会増へと転換できる可能性が高いと筆者は見ている。

名東区と同様に「自然減+社会減」となっている多くの地方中小都市においても、自然減対策よりも社会減対策を考えた方が実効性の高い場合が多いと思われる。自然減対策は、婚活支援策、出産支援、子育て支援などが一般的な柱で、全国の自治体で取り組まれているが、なかなか一筋縄では成果が生まれない。

一方、社会減対策は、産業振興策、都市開発などが柱になるため、地域の特性に適した取り組みであれば奏功する場合がある。名古屋市名東区の場合は居住機能に着眼した対策として一例を前述したが、全国の地方都市では個々の実情によって対策は様々になるはずだ。社会減のボリュームにもよるが、数百人オーダーの社会減であれば、これを社会増に転換できる対策を探り当てる可能性はあるだろう。そして、若い世代の社会増が実現すると、市内での結婚・出産へと発展する場合が多いので自然増減対策へと繋がっていくのである。

誤解のないように付言するが、自然減対策を軽んじて良いと論じているのではない。自然減対策はコツコツと継続的に取り組むべきだが、実効性の観点からは社会増減対策の方が現実的であるという点を主張しているのである。

3.社会増戦略の在り方 -高付加価値戦略、DX戦略、公教育戦略-

地方都市において社会増を獲得する際に、ターゲットとしたいのは20歳~40歳代の若者から子育て層だ。個人市民税の長期税源となる人々であって、自然増をもたらす世代でもあるからだ。

このターゲットの転入を促すためには、雇用を創出する事が前提となる。最も典型的な例は工業団地の整備による企業誘致だ。但し、そのためには高速道路ICへのアクセス性や、浸水リスク、地盤性状、土地利用転換の実現性などを勘案する必要があるが、候補地さえ確保できれば国内の設備投資は活発なので可能性は開けるだろう。尚、若者たちは付加価値産出力の強い産業機能・業種に魅力を感じているため、少しでも付加価値額の高い企業・事業所を誘致できることが望ましい。付加価値額の高い機能とは、本社、R&D、データセンターなどである。また、業種であればICT業に代表されるが、工業であってもICT化の進んだ事業所である事が若者に受け入れられやすい。農業への新規就農を促す際には、スマート農業の技術習得の機会を設けるなどに配慮すべきだ。

一方、近年は転職を伴わない移住も視野に入るようになった。リモート活用による就労スタイルが定着したからだ。その獲得には、市内のDX推進が重要だと筆者は考えている。フルリモートで働く夫婦は朝から夕方までPCに縛り付けられているから、平日昼間の自由時間は意外に乏しい。従って、公共サービスや諸手続きがオンラインで利用できる環境を求めているはずだ。さらに、保育園の連絡や送迎、日用品の買い物、医療機関の受診などにおいて、DX化された地域サービスがあると喜ばれるに違いない。換言すれば、DXの進んでいないまちに若い世代は魅力を感じないと考えねばならない。

そして、雇用を創出するにしても移住者を受け入れるにしても、公教育が魅力的である事が競争力を高めるだろう。これからの子どもたちには、一斉同時型の教育プログラムは馴染まない。自主性・自律性を育む教育プログラムを学校教育でも社会教育でも実践していく事が求められる時代だ。これを地域の公教育機関(小中学校)が展開できているかが問われる。加えて、地域の企業や団体等が協力して社会教育を充実させていく取り組みも重要だ。

都市経営では、究極的には税源環境が重要だ。市町村の税源として重要なのは個人市民税と固定資産税であり、これらに繋がる人口対策として社会増を獲得する総合的な取り組みが有効だ。コロナ禍を機に、東京をはじめとする大都市に依存しない産業立地や居住地選択は現実性を増したから、地方都市において社会増獲得の機会は可能性が高まったと考えるべきだ。今、社会増に繋がる取り組みパッケージを構築する戦略が地方都市に求められている。