建築費の高騰が続いている。民間開発では延期事案が増加し、公共事業では入札不調が続発している。住宅市場でも新築マンションの価格が上昇しており、マイホーム取得を望む市民にとっては厄介な情勢だ。東京、大阪、名古屋では新築マンションの平均価格水準が庶民の経済負担の範囲を超え始め、自分が働く都市で住宅取得が容易ではなくなってきた。名古屋市の動向を中心に住宅価格問題が及ぼす都市経営への影響を考えたい。

1.東名阪の新築マンション価格の推移 -ひと際に急進傾向を示す名古屋-

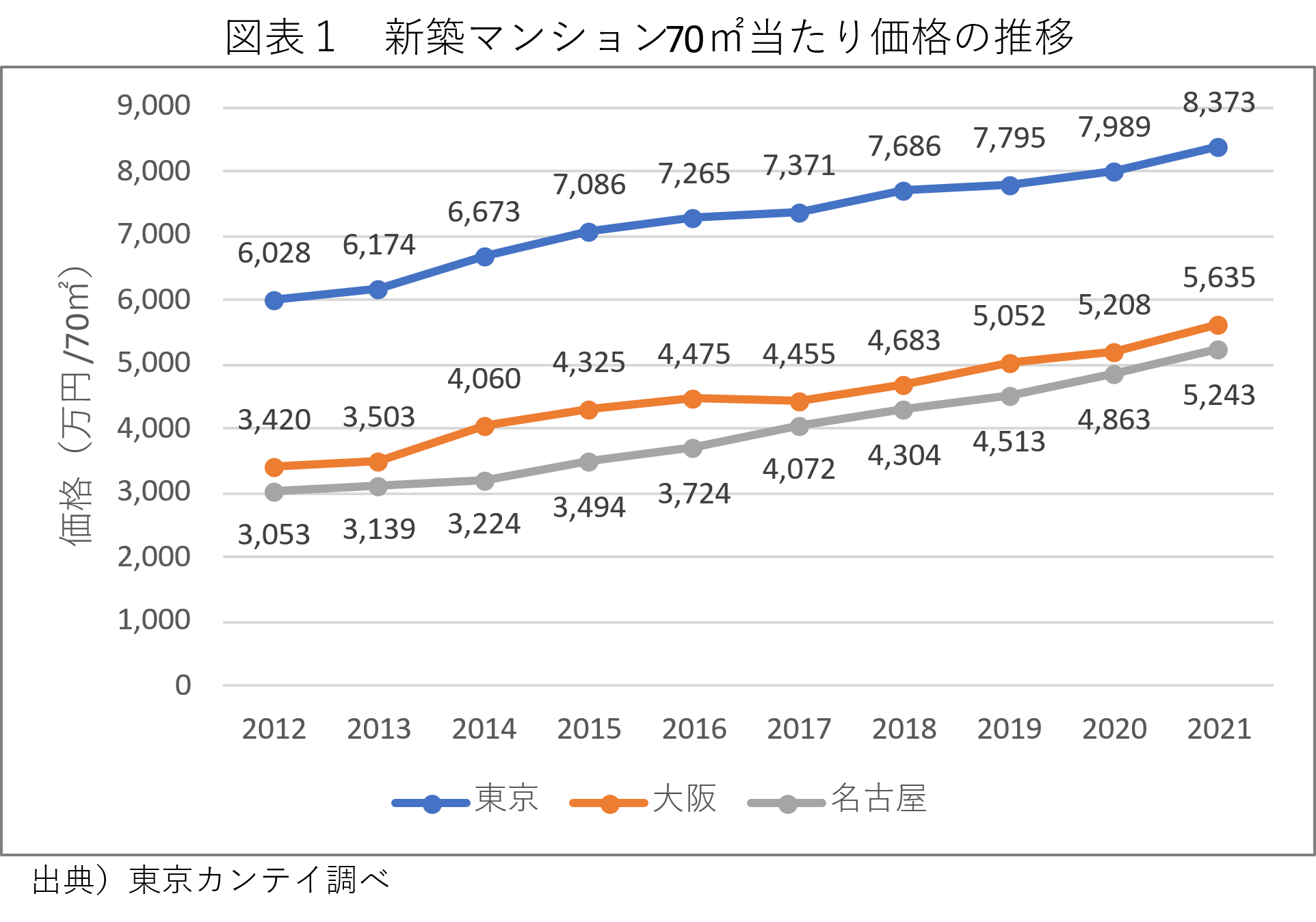

新築マンションの価格動向を専有面積70㎡当たりの価格で調査している東京カンテイのデータで推移を比較したものが図表1だ。若干古いが、2021年で東京では8,373万円となった。専有面積が100㎡を越えれば1億円を超える平均価格水準だ。庶民感覚では東京都内ではマンションが買えないと思わざるを得ない。

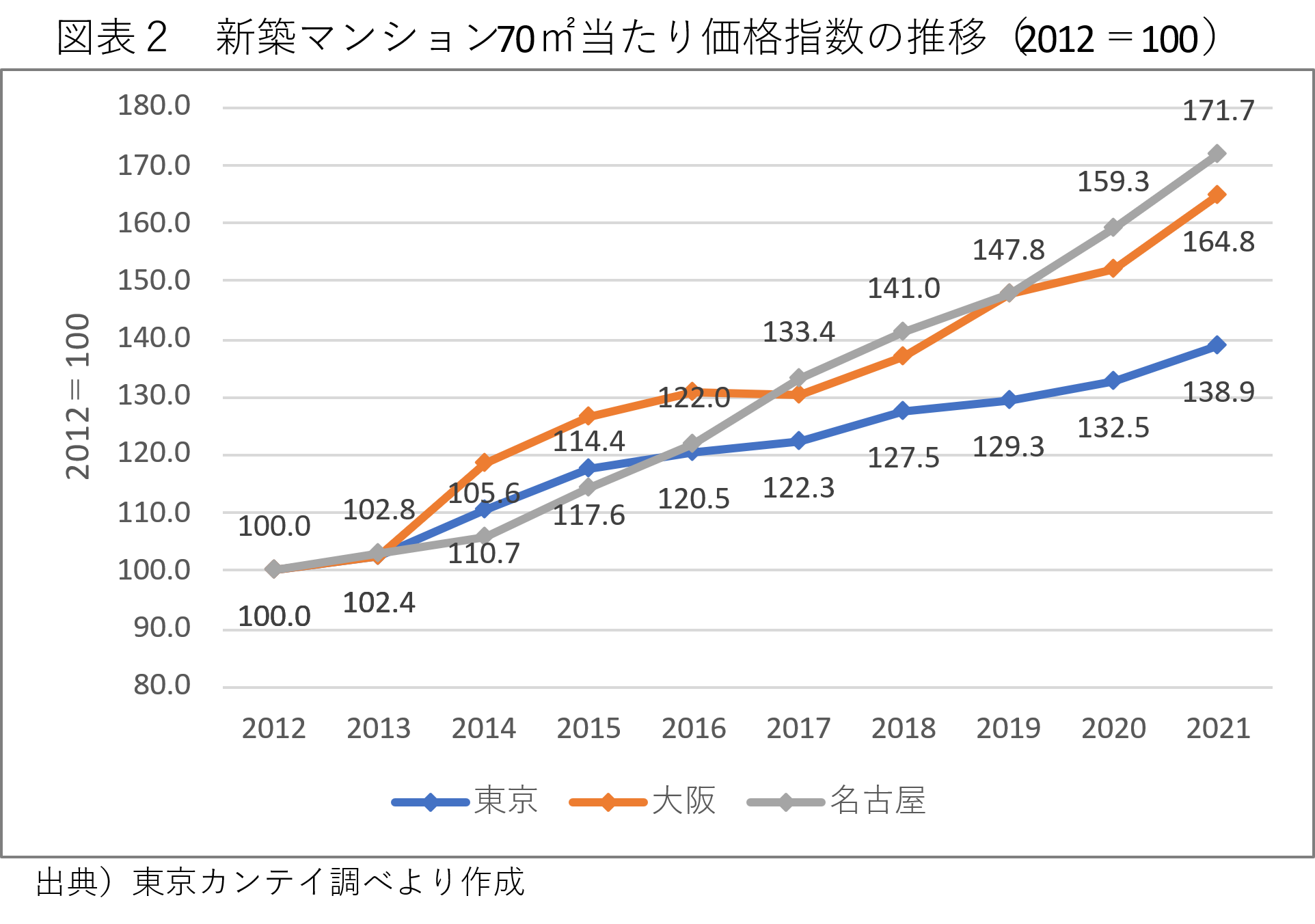

この新築マンション価格について、2012年を100とした指数に変換して推移を示しているのが図表2だ。東名阪の中で名古屋が最も急伸している事が分かる。2014年以降に東京や大阪の伸び率を超え始め、10年間で1.7倍にまで上昇した。名古屋の新築マンション価格は2010年代には割安感があったのであるが、今では隔世の感がある水準だと言わざるを得ない。

2.年収の伸びが追い着かない -マンション価格の伸びとの乖離が大きい名古屋-

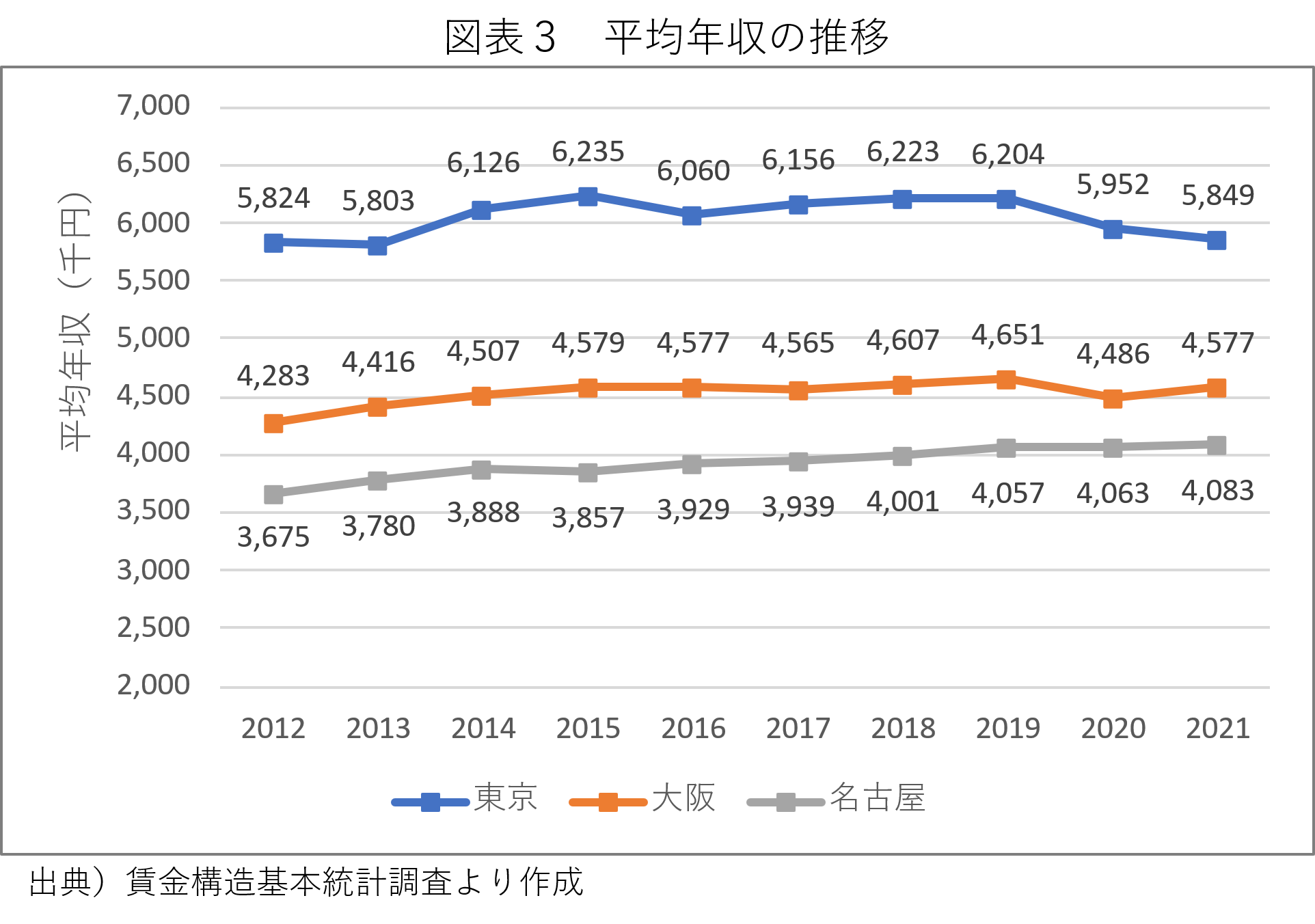

同期間の給与所得者の平均年収の推移を東名阪で比較したのが図表3だ。2021年で東京は585万円、大阪は458万円、名古屋は408万円となっている。東名阪で格差がある一方で、いずれの都市も給与水準が上昇していない。年収の上昇がない以上、新築マンションの価格高騰は、大都市における住宅取得が困難となっている事を示唆している。

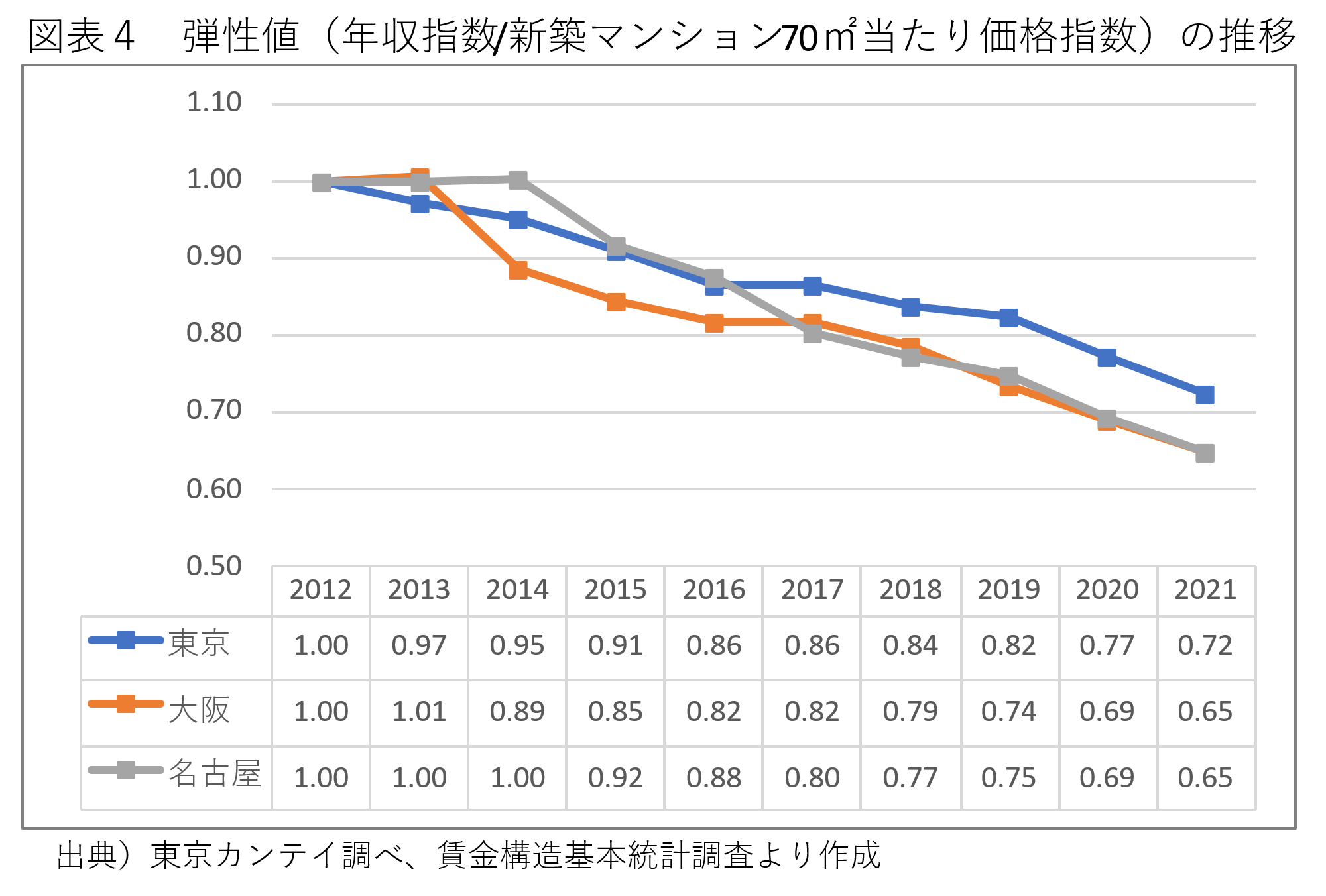

年収の伸び率に対する新築マンション価格(70㎡当たり)の伸び率を弾性値で表現したものが図表4だ。1.00を超えていればマンション価格以上に年収が伸びている事を意味し、その様な状況であれば住宅取得は現実的なものと視野に入るのであるが、グラフが示しているのは東名阪ともに1.00を下回り、弾性値は減少傾向を示している。そして、名古屋市は東京よりも弾性値が低いから、年収の伸びに対してマンション価格の伸びが一層に大きくなっている事を意味している。賃金上昇が明示的に実現しなければ、大都市でのマンション取得は困難な状況となり、名古屋市も市内での住宅取得が困難な趨勢を示している。

3.子育て層の転出と都市経営 -子どもの減少、個人市民税源の逸失-

名古屋で結婚した若い夫婦が出産を経て本格的な子育て期に入ると、手狭になった住居の住み替えステージを迎え、こうした際にマンション価格の高騰に直面して立ちはだかる。名古屋市民の年収以上に市内の新築マンションの価格が上昇し、絶対水準も高価格帯に突入しているから、市内で新築マンションを取得する選択肢が遠のく。

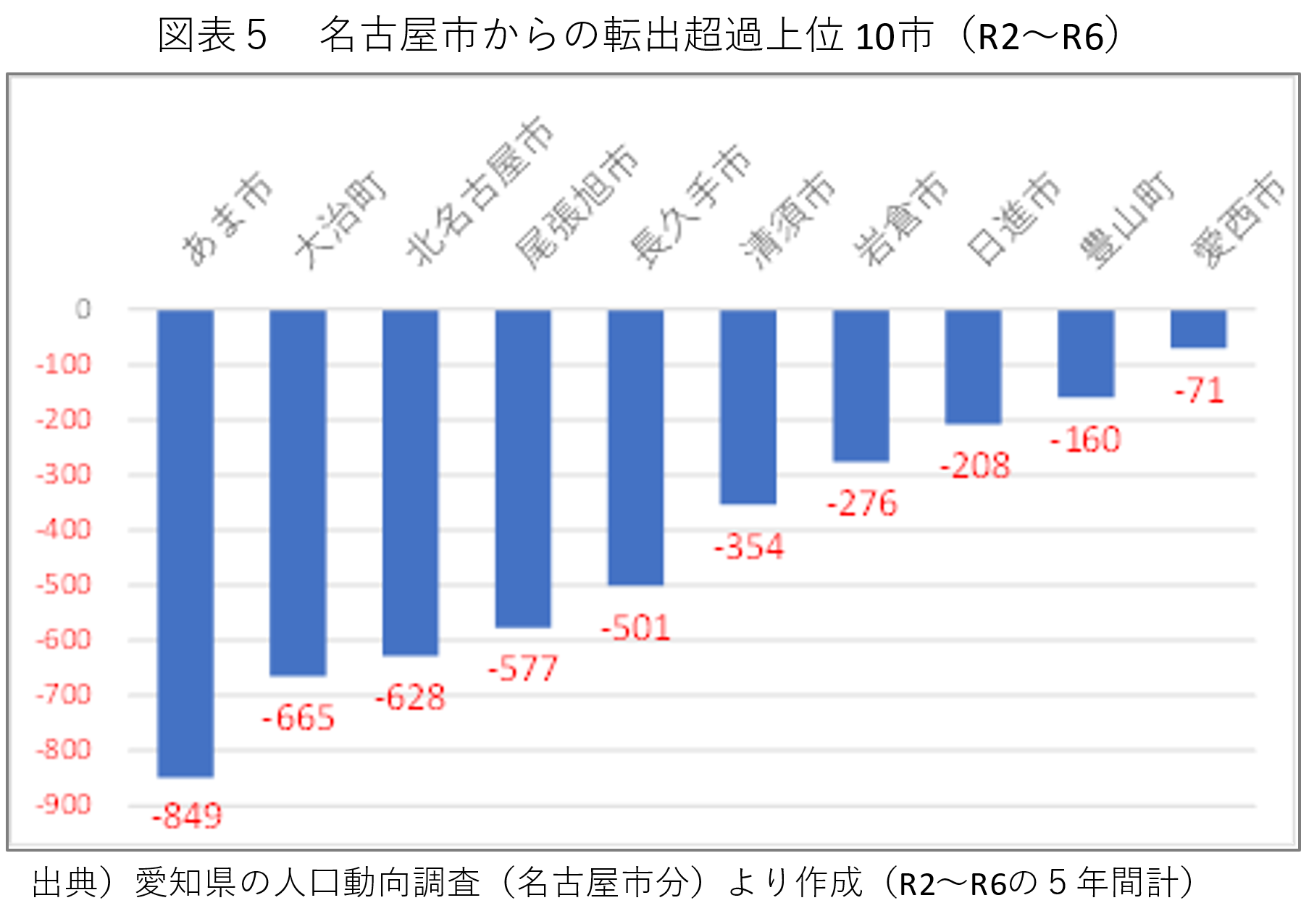

実際、30~40歳代の子育て層を中心に、名古屋市から近隣市に転出している人口が多い。転出先の上位10都市は図表5の通りで、あま市、大治町、北名古屋市といった名古屋市の北部・西部の隣接都市が並び、都心にアクセスし易く地価が安い都市が選ばれている。名古屋市内での新築マンション取得を諦めて、地価の安い近隣市で戸建てを取得する選択肢が現実的なのだ。

こうした情勢を都市経営の観点から整理しておきたい。名古屋市では、年間2,000人程度の子ども(0~14歳)が転出超過となって減少している。少子化が進展して自然減が拡大している事に加えて、名古屋市内で生まれた子供たちが転出しているのだ(社会減)。中学生までの年齢層であるから、自分の意思で転出しているのではなく、親の転居に伴う転出だ。これが住宅取得問題と強く関わっている。名古屋市内で住宅取得ができない情勢が子供の減少に結び付いている訳だ。

子どもが減少を続けることが市民社会にどのような影響を及ぼすかは、中山間地域の現状を見れば類推できる。高齢化が加速し、子供関連の消費需要が無くなるから市内経済における消費が不活性化する。また、地域づくりやコミュニティにおいて極端な担い手不足に陥り、自治活動の持続が困難な状況となっていく。

そして、税収にも影響を及ぼす。名古屋市の市税の内訳を見ると個人市民税と固定資産税の各々が4割ずつで、これら二つの税目で市税の8割を占めている。子育て世代の流出は個人市民税減の逸失であり、子どもの減少は将来の個人市民税減の喪失である。一方、高額マンションの建設は固定資産税の増進に繋がるが、市民の多くが市外で住宅取得する情勢が続けばマンション購入者が減少してマンション建設を下火に追いやるだろう。そうなれば固定資産税が拡大しない状況となる。こうしたことから、子育て層の市外転出は名古屋市の都市経営を負の循環に陥らせるものであり、看過できない問題なのだ。

4.未来への布石は付加価値創出力の向上が鍵に -所得を上げる産業構造へ-

しからば、如何にして新築マンションの需給をバランスさせるのか。残念ながらマンション価格を統制する事はできないから、即効性のある対策はないだろう。中長期的視点に立てば、市内産業が支払う賃金が上昇して新築マンションの取得が可能な所得水準となる必要がある。そのためには、既存産業の賃金の源資となる粗利が成長しなければならない。或いは、東京に集積している粗利創出力のある企業が名古屋に移転立地する事を促す必要もあるだろう。

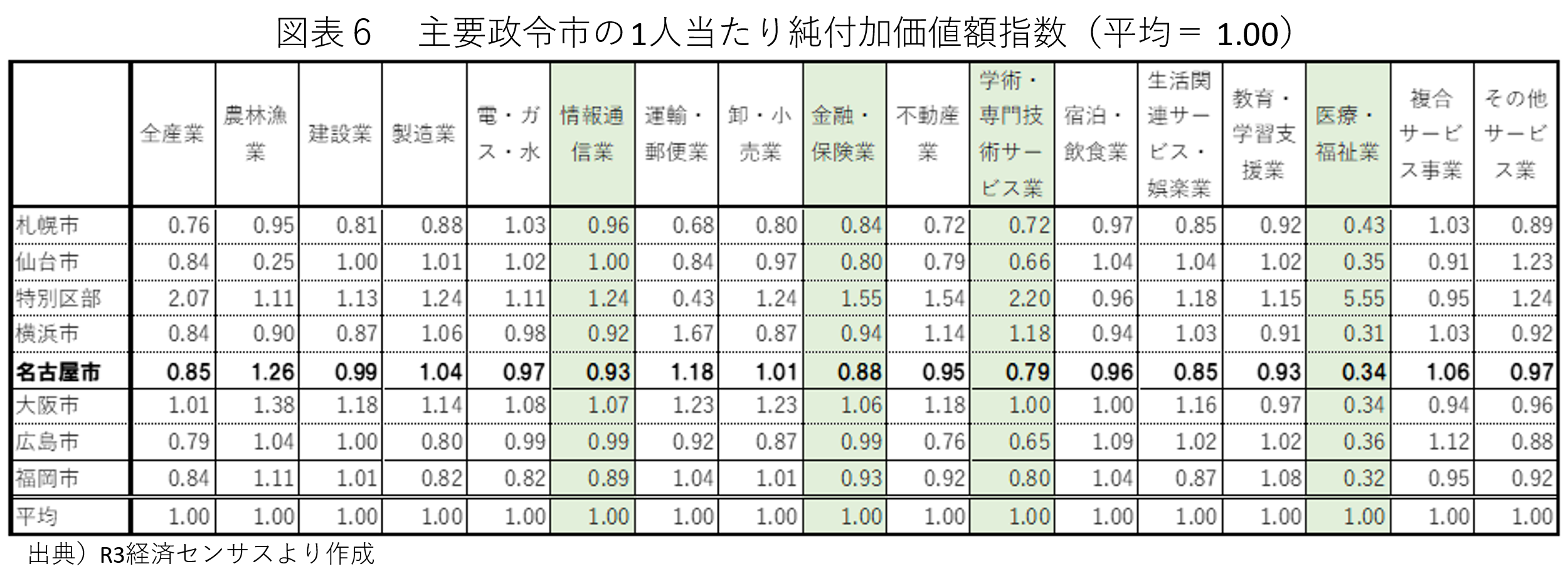

企業の粗利は、マクロ経済では付加価値額で表現される。図表6は、主要政令市の1人当たり純付加価値額を業種別に比較したものだ。平均を1.00とした指数で表示しており、全産業(左端)で見ると1.00を超えているのは特別区と大阪市のみで、名古屋市は0.85で馬郡に埋もれている。業種別に見ると、名古屋市は代表的な高付加価値4業種(表中の緑ハイライト)の全てで1.00未満となっており、名古屋市の付加価値創出力に課題がある現状が伺える。

付加価値額は雇用者所得の源資であるから、この1人当たり付加価値額の水準が向上しない限り従業者の賃金は上がらない。所得水準が上がらなければ、マンション価格の高騰に購入者層の経済力が追いつく事が出来ないから市民は市外に転居流出を続けるしかないだろう。この趨勢が続けば名古屋市の活力を確実に弱らせていく。

従って、市内産業の付加価値創出力を向上する産業構造改革が必要となる(vol.189、214ご参照)。それは、産業の機能と業種に着眼した改革だ。機能の観点では付加価値創出力の高い本社機能の集積を高め、業種の観点では代表的な高付加価値4業種の集積を増進させる必要がある。さすれば、名古屋市の付加価値創出力が高まり、市内で働く人々の平均年収が向上していく事が期待できるのだ。

産業構造改革から着手して、新築マンションの取得しやすい都市に名古屋が変貌を遂げる事は一朝一夕には果たせない。しかし、現状の趨勢を放置したままでは、名古屋市民にとって誇りある都市へと発展する事は困難で、その未来にあるのは名古屋の衰退だ。到達目標を着実に見据えた実効性のある政策を戦略的に講ずる事が求められている。10年もすれば成果は見えてくるはずなので、早期に産業構造改革の議論を本格化させ、その実践を求めたいところだ。