米国トランプ大統領がMAGA(Make America Great Again)を掲げて関税引き上げを各国に迫っている。世界経済が保護主義を強める中で、輸出産業を基幹とする中部圏経済が打撃を受けるのは必至の情勢だ。しかし、トランプ関税発動以前から若者のモノづくり離れは鮮明化していた。モノづくり産業の1人当たり付加価値額を高めなければこの傾向を脱却できまい。トランプ関税が付加価値革命の端緒となることを期待したい。

1.トランプ関税による世界経済への押し下げ影響 -日本にはGDP▲0.6~▲0.8%-

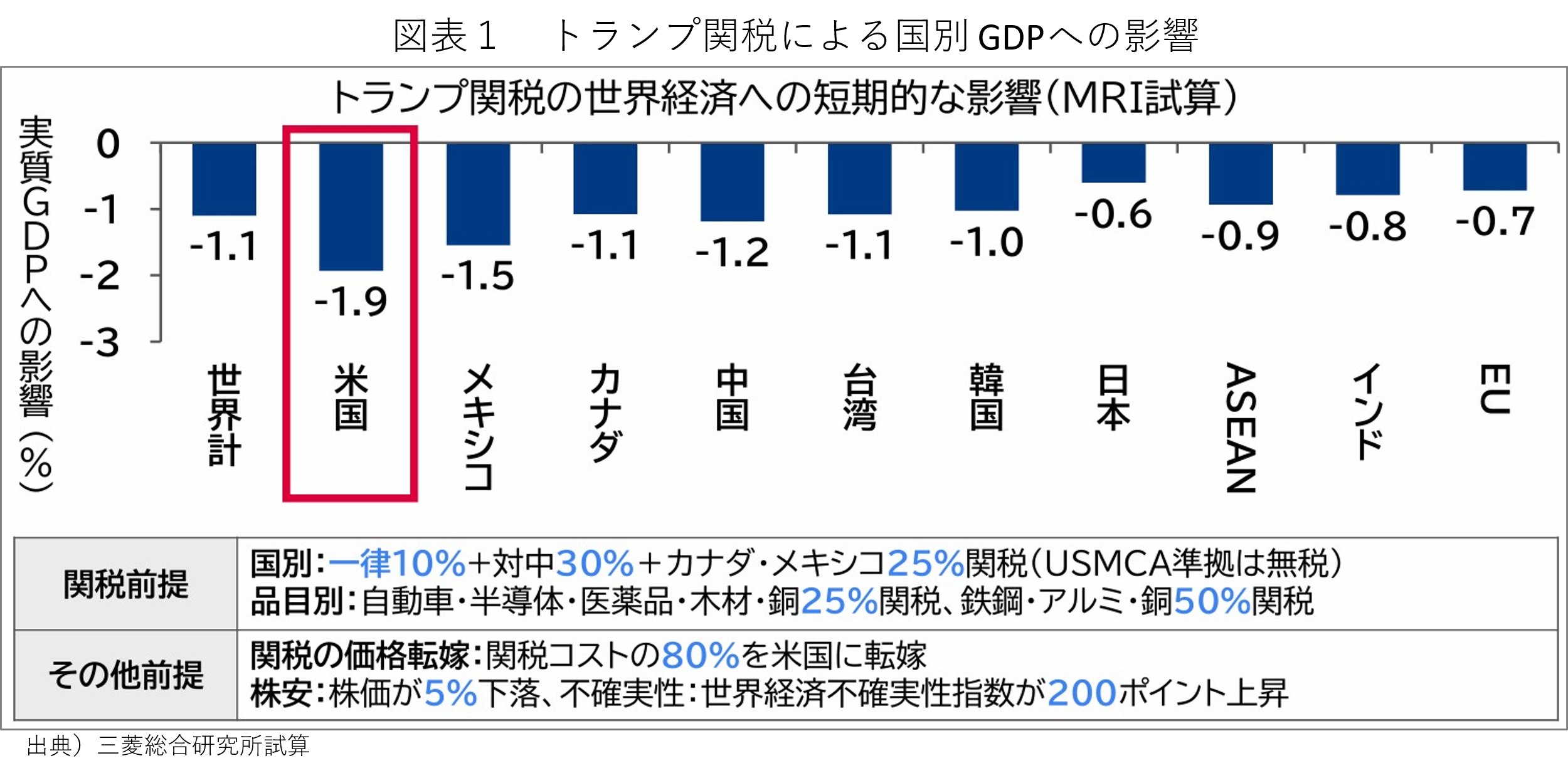

三菱総合研究所がトランプ関税による国別GDPへの影響を試算している(図表1)。試算の前提は、米国が関税を対中+30%、対カナダ・メキシコ+25%、その他の国に対して+10%関税を引き上げるとともに、品目別には自動車・半導体・医薬品・木材・銅に25%関税、鉄鋼・アルミに50%の関税を課したと仮定している。その結果、世界経済全体に▲1.1.%の押し下げ影響が生じ、国別に見ると米国が最も大きく▲1.9%押し下げられると予測した。日本は▲0.6%と試算され、▲0.8%まで可能性があるとしている。

米国政府の狙いは、貿易不均衡の是正と財政収入の拡大にあるのだが、関税引き上げによって輸入商品を中心に物価が上昇し、米国内のインフレ傾向が顕在化すると多くの機関が見通している。米国政府はこれに対抗した減税と規制緩和を打ち出しているものの短期的には米国経済が最もGDPの押し下げ影響を受けるという構図だ。

貿易不均衡是正と財政赤字克服に拘るあまり、自由貿易主義と逆行する事でブーメラン効果を受けるという何とも皮肉な結果を引き起こしかねないトランプ政権の姿勢には理解に苦しむところだ。しかし、トランプ関税の実行が現実のものとなりつつあるため、日本も短期的には経済の押し下げ影響が生じるのは必至の情勢だ。

2.避けられない中部圏経済への打撃 -輸送用機械、電気機械への影響が大きい-

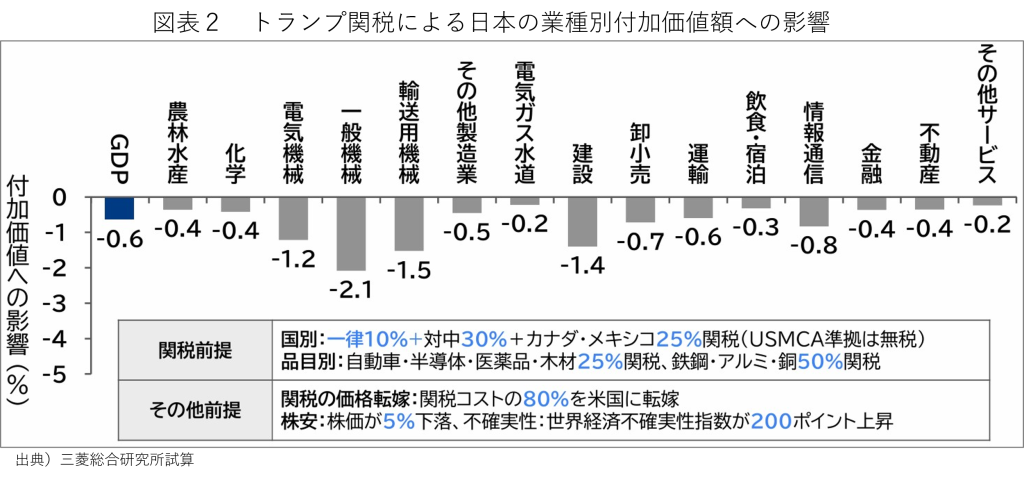

図表2は、三菱総合研究所が試算した日本の業種別付加価値額への影響だ。これによると、一般機械、輸送用機械、建設、電気機械で大きなマイナスインパクトが生じると試算されている。中部圏は、輸送用機械、電気機械、一般機械の集積が大きく、とりわけ輸送用機械は国内随一の生産集積を有しているため、日本の中で最も大きなマイナス影響の直撃を受けると覚悟せねばならない。

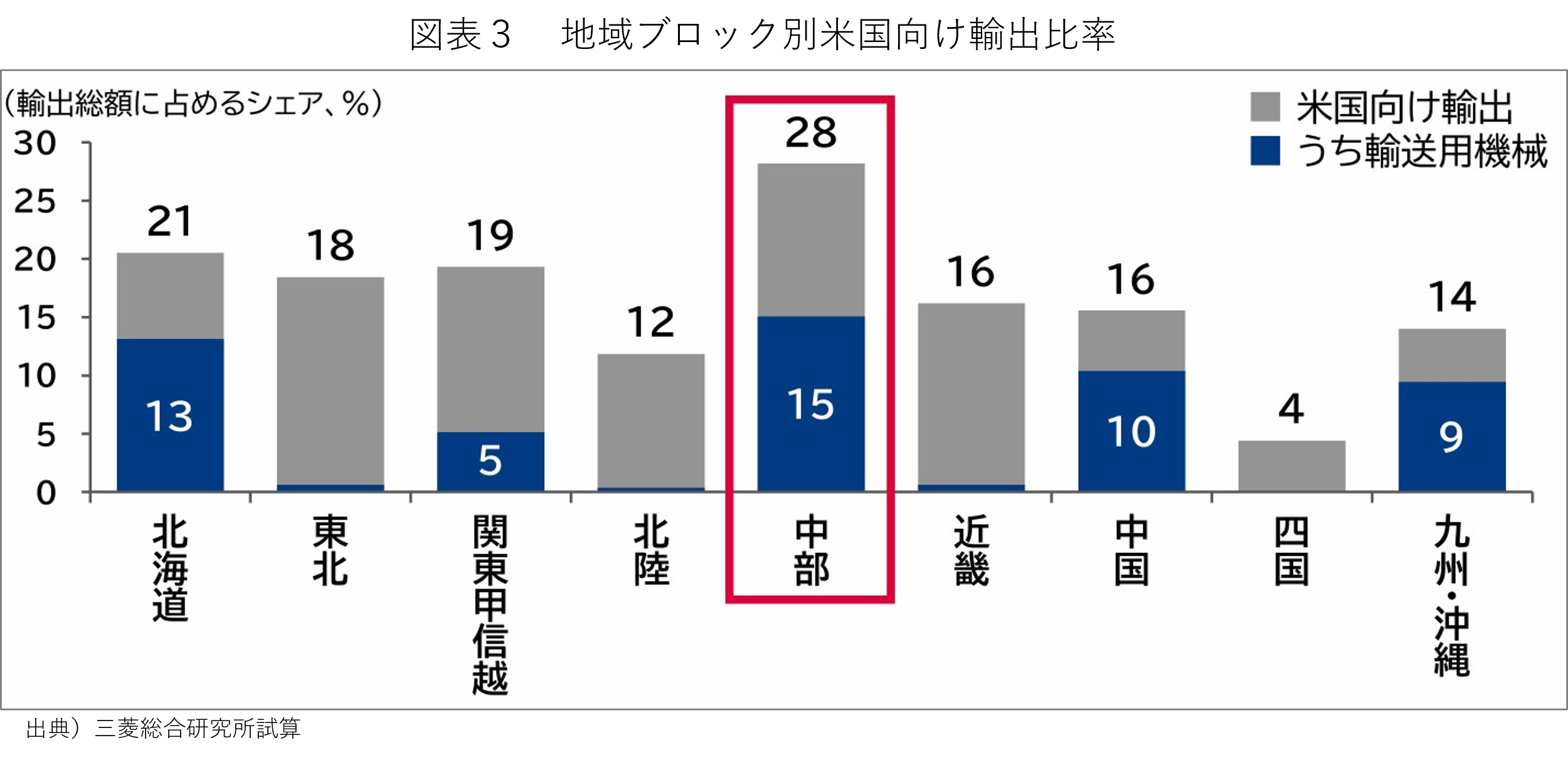

中部圏に集積している製造業は輸出型の産業であり、日本の貿易黒字の太宗を担っている事が地域の誇りでもあるが、輸出先は米国が相応のウェイトを占めている。図表3は、地域ブロック別に見た米国向け輸出比率(輸出総額に占める米国向けの割合)で、中部圏は28%と国内最大である。このうち、15%を輸送用機械が占めており、品目別関税の引き上げ対象となっている自動車関連業種を基幹産業としている中部圏経済は影響を避けられないと見るのが自然だ。

日本経済、中でも中部圏経済へのマイナス影響が短期的には避けられない情勢の中で、中長期的には光明もあるという指摘もある。その代表的論旨は、価格変動の復活だ。失われた30年の間に物価、賃金が上がらず、日本経済は伸び悩みを続けてきたのだが、その副産物として価格を上げられない商習慣が定着したとも言われている。しかし、近年の物価上昇局面に加えてトランプ関税が重なる事で、久しぶりに製品価格を上げるという機運が生まれ、経済の回転力を上げる好材料になると言う見立てだ。更には、より高い商品の開発・販売へとドライブがかかり、日本経済の上昇へと活路を開く可能性も指摘されている。中部圏の経営者たちは、果たしてどう動くだろうか。

3.若者のモノづくり離れと付加価値額 -モノづくり産業の付加価値革命を-

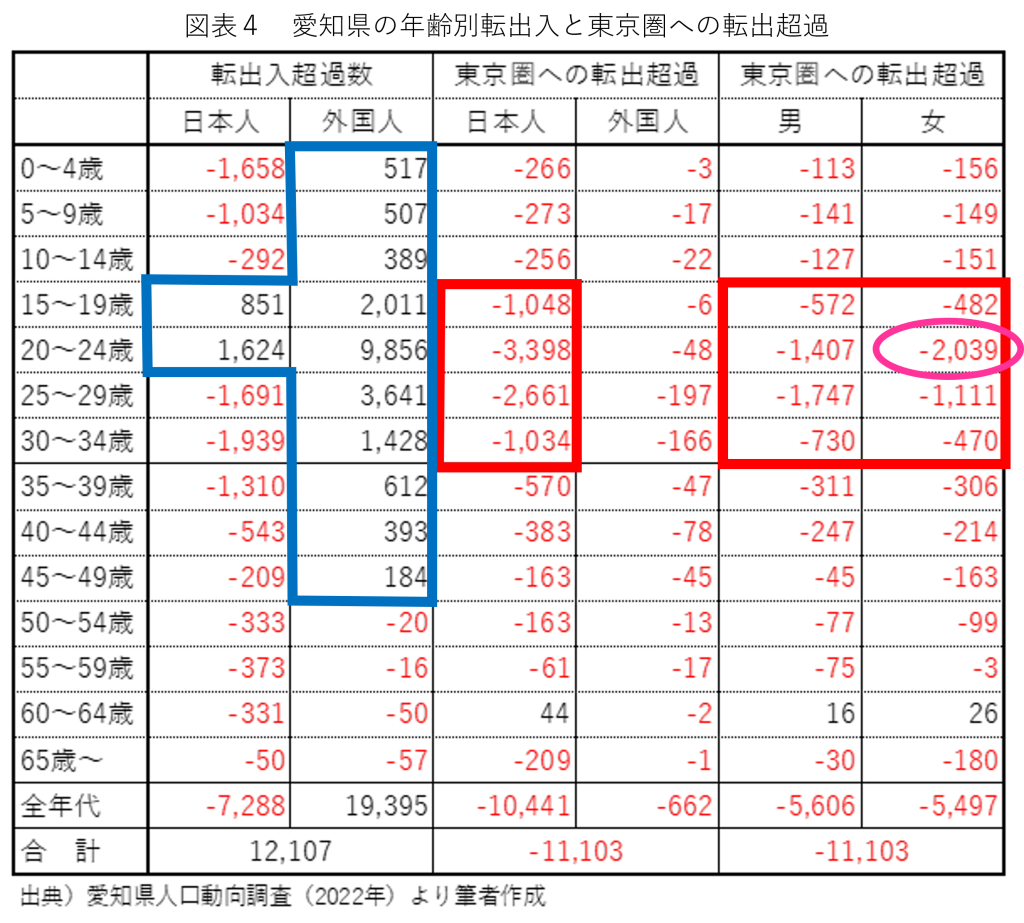

トランプ関税に関心が強まってはいるが、従前よりモノづくり地域が抱えている課題があり、それは若者のモノづくり離れが構造化している事だ。筆者が若者のモノづくり離れを肌感覚として持ち始めたのは15年ほど前からで、若者が地元の製造業に就職せずに流出していく潮流に気づいていた。統計で確認すると顕著な傾向として確認できる。図表4は、愛知県人口の社会増減を年齢別に見たもので、若者(20~30代)の東京圏への転出超過現象が著しいと分かる。進学期の若者も含まれるが、圧倒的に就職・転職期の若者たちのボリュームが大きく、東京に吸い上げられている(表内の右列)。

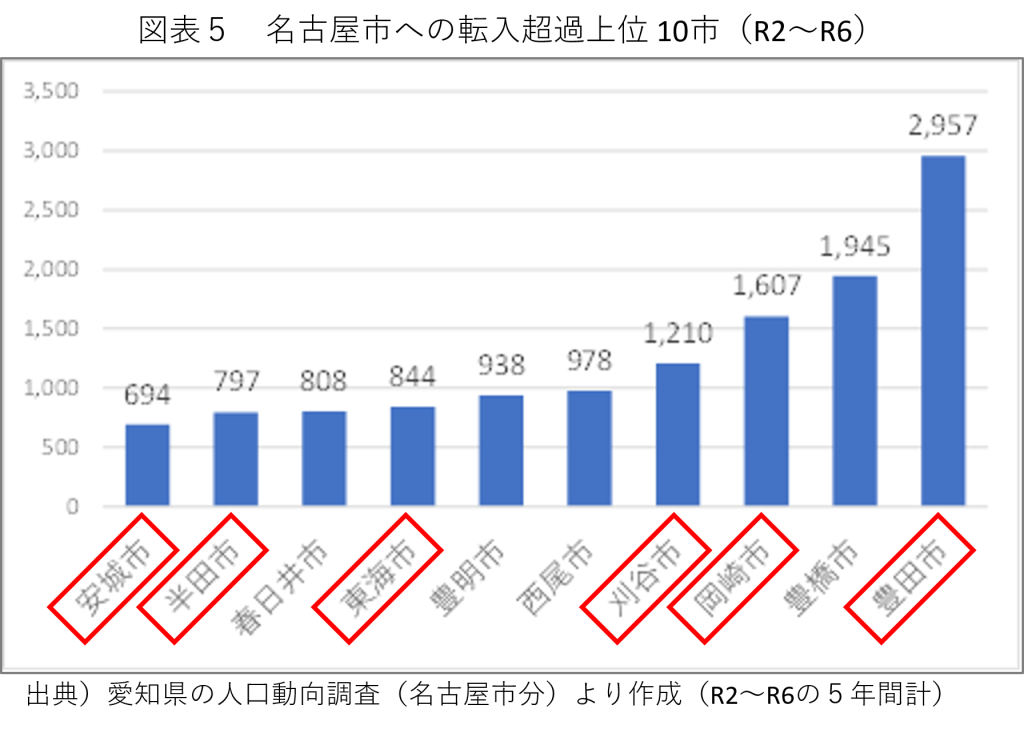

若者のモノづくり離れは東京との関係だけではなく、中部圏の中でも起きている。愛知県内都市から名古屋市への流入超過数で上位10都市を示した図表5で見ると、その過半数が工業都市で、名だたる企業の本社・拠点工場が立地している都市が並ぶ。世界的なモノづくり企業が市内に立地していても、名古屋市に流出超過している状況であり、若者のモノづくり離れの傾向と合致する。

しからば、なぜ若者たちはモノづくり産業から離れて流出していくのだろうか。この要因を紐解かねば有効な対策を講ずる事はできない。筆者は、マクロ経済における付加価値額との因果関係が強いと見ている。1人当たり純付加価値額を業種別に比較すると(図表6)、製造業は全業種平均水準で高付加価値業種とは言えず、情報通信業、金融保険業、学術・専門技術サービス業、医療・福祉業が高付加価値業種と言える。そして、愛知県は全国と比較して高付加価値4業種の1人当たり純付加価値額が弱い状況だ。

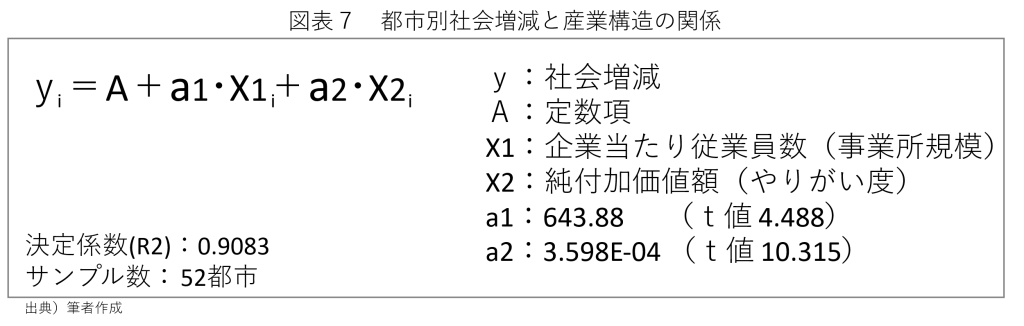

モノづくりに立脚する愛知県の産業構造において、付加価値産出力の弱さが若者たちの流出主因になっているとの見立てであり、これを統計的に検証したものが図表7だ。これによると、各都市の社会増減(左辺)は、各都市の企業当たり従業員数(X1)と純付加価値額(X2:減価償却控除後の付加価値額)によって現況再現性高く説明できる(R2:0.9083)。マクロ経済における付加価値額は、企業会計における粗利に相当するもので、生産額(売り上げ)から中間投入(直接経費)を控除した額だ。これが人件費、企業利益と投資の原資となる。つまり、付加価値額を生み出す事が出来なければ従業員に経済処遇できないし社会貢献等への投資もできない。経済処遇と社会貢献の両立にやりがいを求める今日の若者たちは、結果的に付加価値産出力の大きな企業が集積する都市へと引き寄せられていると解せられるのだ。

トランプ関税によって米国輸出による利益が縮小する事態に直面する中部圏のモノづくり産業は、これを反転攻勢の契機として頂きたい。米国市場を失ったままではジリ貧となるから、国内外の市場に対して利益率の高い製品を供給しなければ生き残れない。それは付加価値産出力の強化に繋がる取り組みが必要という事だ。例えば、モノづくり産業のICT化が進むことも重要な処方箋だと思われる。生産工程においても、製品においてもICT要素を高める事が、付加価値率を上げる事へと繋がるはずだ。AIやロボティクスの実装を一層に強めていく必要があるだろう。

中部圏のモノづくり産業が日本の工業を牽引して付加価値率を高めていく事ができれば、付加価値産出力の高い産業に引き寄せられている若者たちが、モノづくり地域へと戻ってくる可能性が高い。

トランプ関税以前に顕在化していた若者のモノづくり離れは、地域の活力を着実に弱めている。しかし、中部圏では今後もモノづくり産業と共に歩んでいきたいと人々は望んでいる。であるならば、中部圏のモノづくりが付加価値革命を起こす必要があるだろう。トランプ関税は短期的にはマイナス影響をもたらす事になるだろうが、これに耐え抜く対策として付加価値革命に注力され、その実績を上げた暁には、若者流出の抑止へと奏功する可能性に期待をかけたい。トランプ関税が、そうした取り組みの導火線に着火する契機となれば、中長期的な将来に光明がさす。是非、トランプ関税がモノづくり産業の付加価値革命の端緒となる事を期待したい。