長い行財政改革の積み重ねにより、全国の地方自治体の職員数は減少を続けて来ている。乾いた雑巾を絞るが如くの状況となり、行政機関内には人手不足に悩む声を聞く事が少なくない。そうした中ではあるものの人員削減は一様ではなく、部門別職員数の分布は自治体によって異なる様相を呈している。政令指定都市を対象に部門別職員数の特徴を比較したところ、企画部門、産業振興部門、公営企業部門に特徴が集中した。

1.政令指定都市の職員数の分布状況 -人口1万人当たりの部門別職員数で比較-

自治体の職員数は、総務省が実施している「地方公共団体定員管理調査結果」により把できる。R6年度の結果を用いて政令指定都市(20都市)を対象に比較を試みる事とした。但し、職員数を単純に比較しても特徴は掴み難い。様々な比較方法が考えられるところだが、本稿では人口1万人当たりの職員数に換算して比較する事とした。単純ではあるが、都市規模の要素は標準化される事となる。

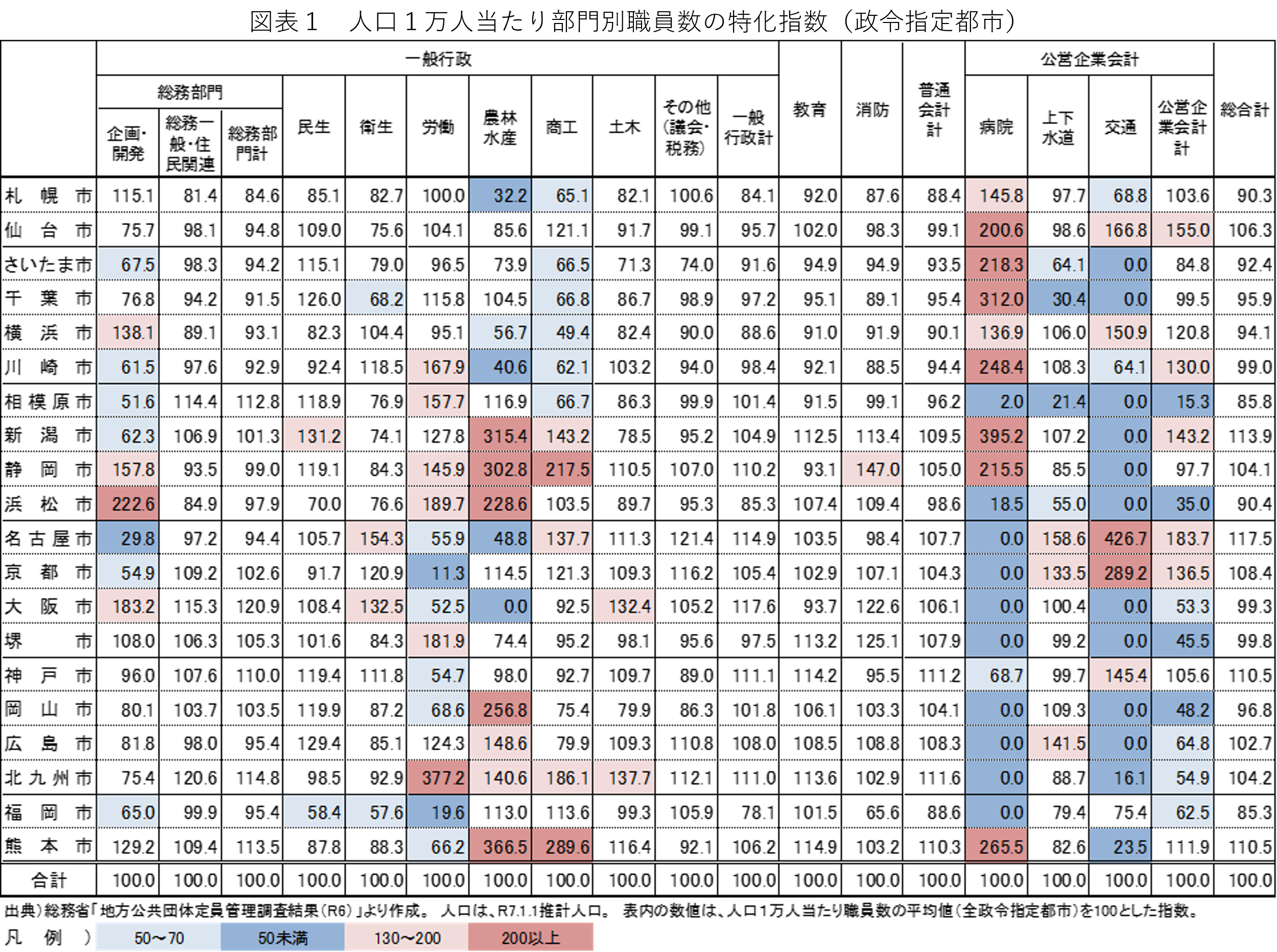

人口1万に当たり職員数を、部門別平均値を100とする指数(特化指数)で比較した結果が図表1である。平均水準(100)を大きく下回る場合と大きく上回る場合にマーカーを2段階に着けて特徴を表現している。

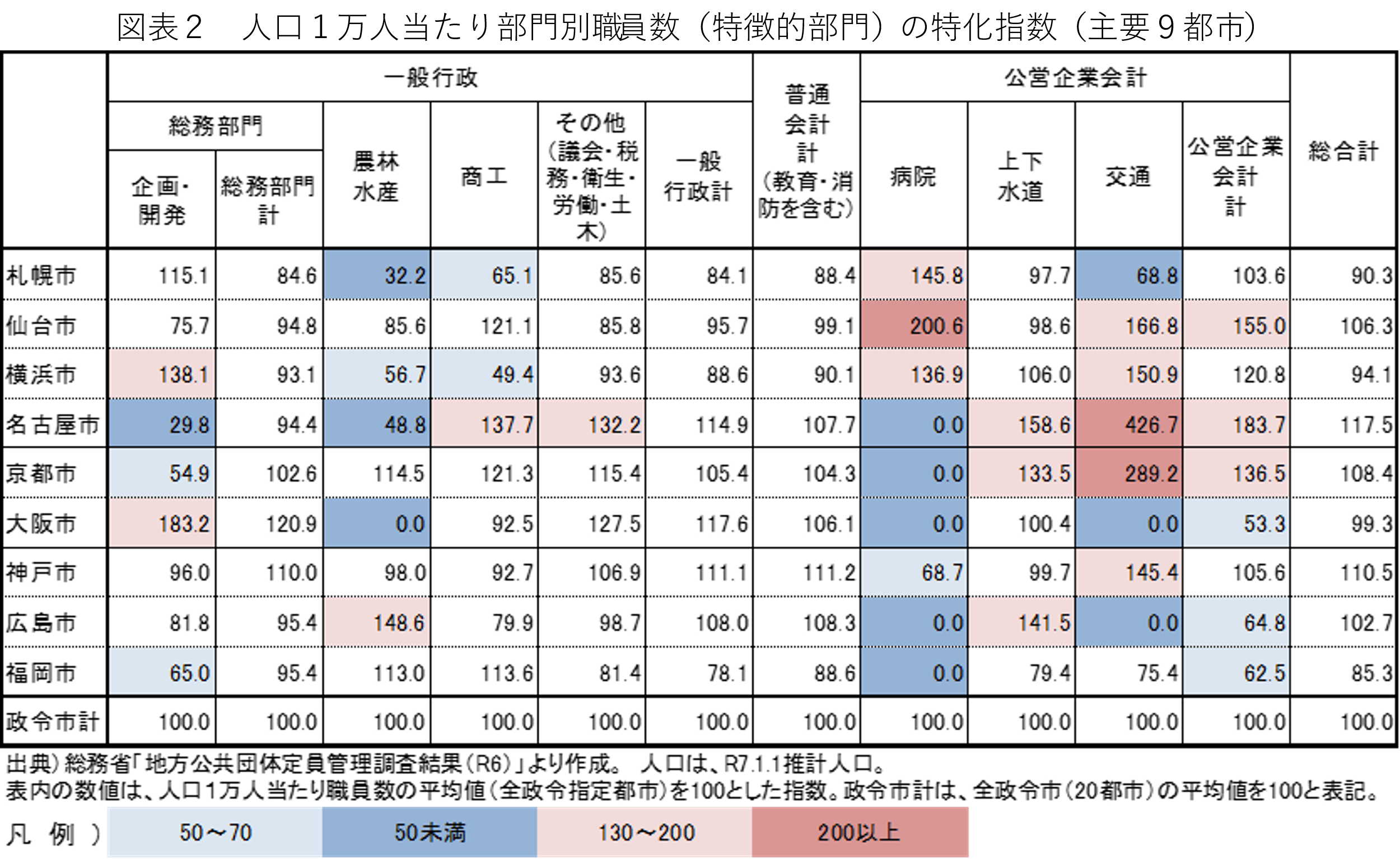

これによると、特徴が出ない部門と出る部門に大別された。大きく特徴が出ない部門は、議会事務局、税務、民生(福祉等)、労働、土木(土木、建築、都市計画等)、教育、消防などであり、多寡の分布はあるものの平均値から30%以上の乖離はほぼ見られない。それ以外の部門では、平均値から30%以上の乖離が現れた。そこで、特徴が現れた部門に絞るとともに、対象都市も主要大都市(9都市)に絞って改めて比較したものが図表2だ。これを基に、特徴が現れた代表的3部門について順に見ていきたい。

2.企画・開発部門 -大阪市、横浜市は大きく、名古屋市は最小-

総務部門に含まれる企画・開発部門を抜き出して比較すると、多寡の布が現れた。特化指数が大きかったのは横浜市と大阪市(最大値は浜松市の222.6、図表1)で、小さかったのは名古屋市、京都市、福岡市である。中でも、名古屋市はひときわ特化指数が小さい(29.8、図2)。人口1万人当たりの職員配置数が、平均の3分の1を下回っている。

企画部門は、文字通り政策の企画立案を行う部門であるとともに、他部門にわたる事案の調整を行う事が一般的だ。また、PPP事業のように複雑な民活手法の導入を図るための専門部署を置いている場合などもあるため、総務省の定員管理調査では「企画・開発部門」として把握されている。

企画・開発部門の組織機構上の置き方は、大きく2つに大別される。それは、「局」として配置する場合と「部」として配置する場合である。前者は、企画局長が企画部門の専属長となり、市長・副市長の直下に位置するのに対し、後者は総務局等の中に企画部が所属するため、企画部門の専属長である企画部長と市長・副市長との間に総務局長が存在するため距離感が生まれる。また、前者は企画部門の組織が相対的に大きくなるが、後者はコンパクトな組織となり局長ポストも少なくなる。一長一短があるため、にわかに良し悪しを断ずることはできないが、名古屋市の少なさは突出して映る。その理由として、名古屋市の場合は、企画機能を各局に分散配置していることが要因の一つだろう。企画機能がフラット化しているためにこうした数値に表れていると解される。

政策立案機能を集権的に配置するか、分散的(フラット)に配置するかという発想の違いと捉える事もできよう。成熟して成長が安定期に入った都市では、分散配置した方が分野別にきめの細かい政策立案が可能と思われる一方、戦略的取り組みの横断的断行が必要な場合には政策立案機能の強化が必要で、この場合には集権化する方が効果的だ。各都市が機構組織上に企図するものが、全てこうした観点に立脚しているとは限らない。しかし、実人数で横浜市が502人、大阪市が494人であるのに対して名古屋市が67人(R6定員管理調査結果)であることを踏まえれば、名古屋市の政策立案機能が狙い通りに効果を発揮しているかどうかを検証する必要はあるように思われる。

3.産業振興部門 -農林水産はコンパクト化傾向、商工にも差異が-

産業振興部門では、農林水産と商工で職員配置の多寡に各々の特徴が現れた。主要政令市(9都市)の場合には特化指数が小さい都市が多く、9都市の中では広島市の特化指数が大きい。全政令市(20都市、図表1)で見ると新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、熊本市で著しく特化指数が大きい。政令市になって歴史の浅い都市(政令市の中では規模が小さい都市)で農林水産行政の比重が大きく、古くから指定されている大都市では農林水産行政は機能が縮小している傾向が見て取れる。都市化の進捗度による相違だろう。

一方、商工について見ると主要9都市の中で名古屋市が大きい。名古屋市の場合には、独立局として組成されている観光文化交流局が商工部門に集計されている事と、試験研究機関が充実している事が理由と見て良いだろう。一般的な商工部門が肥大化している訳ではない。モノづくり集積地を背景とした母都市の機能として試験研究機関を重視しており、名古屋城問題をはじめとした観光振興を強化したいという意思の表れと解する事が出来よう。但し、産業振興部門は今後の都市経営において重要度が高まると考えるべきで、現状で十分かどうか検討すべき必要がある事も指摘しておきたい。

4.公営企業部門 -病院は地方独立法人化、交通は民営化で方向性が分かれる-

最も大きな濃淡が現れたのは公営企業部門だ。特に、病院部門についてはゼロの表記が目立つ。これは、市立病院を地方独立法人(以下、地方独法)化した事による影響だ。地方独法は、公的サービスを行う主体であるが組織の裁量性と経営の自立性を高める事を目的に認められている主体だ。独自の人材採用と育成や設備投資等を行う事ができるとともに、不採算であっても公益性の高い業務については母体の自治体から予算措置を受けることを可能としている制度だ。専門性を高めるとともに公的関与を最小限にする事でサービス水準が向上する事も期待されている。実際、図表1及び2でゼロと表記されている自治体では、市立病院の地方独法化が行われている。

一方、交通部門でも特化指数に大きな差異が現れた。大阪市と広島市でゼロとなっており、札幌市でも配置職員が明らかに少ない。これは、民営化の影響である。大阪市交通局は、2018年に民営化されて大阪市高速電気軌道株式会社(大阪メトロ)となった。広島市では歴史的に民間企業が路面電車とバスを運営している。また、札幌市では2001年に路線バスを市内の民間バス事業者に分割移譲している。このように、交通部門は民営化を選択した都市があることが特徴だが、民営化するためにはいくつかの条件が必要で、採算を確保できる需要がある事や、受け手となる資本家・運営主体が存在することなどが必須条件だ。

これに対し、名古屋市では地下鉄・バス共に直営で運営されており、「市民の足を公共で守る」事に重きを置いており、特化指数はひと際高い。民営化する事でサービス水準が保持されるか否かが重要な鍵だが、名古屋市交通局は地下鉄とバスの一体的運営による公共交通を堅持しており、低廉な運賃で経営を行っている。安い運賃で良好なサービス水準を維持できる事は、公共交通事業者として高い経営資質を有していると言いう事もできよう。

次に、上下水道であるが、ここでも特化指数に多寡の分布が現れ、名古屋市が全政令市(20都市)の中で最も高い特化指数となった。上下水道で数値が低くなる要因は、民間委託やウォーターPPPと呼ばれる民活手法の導入だ。特に、近年は内閣府がウォーターPPPの推進に力を入れている。民間のノウハウを導入する事で、コスト効率を高める事、技術力のある職員を配置する事などが主たる狙いだ。浜松市では、政令市の中でいち早くこれを導入した。

一方、名古屋市は大都市の上下水道の中で最も料金が安く、拠点施設の耐震化率も高い。この様な状況でウォーターPPPの導入に切り替える積極的な理由は見つからない。但し、全国の上下水道はで人口減少に伴う需要減退の加速が進みつつある。従って、膨大な上下水道システムを需要減退の中で健全に維持する方策として民活手法の導入が俎上に上がる場合も出てこよう。各都市の実情に照らした政策判断が近い将来に求められる領域だ。

5.公共サービス・機能の在り方 -組織機構上に現れる戦略的姿勢-

公営企業部門では、各々の分野に適した手法を導入する事で、行政のスリム化を模索してきた経緯が数値に表れている。但し、これは一様・単純に評価されるべきものではなく、各都市の実情に応じた判断によるもので、主要政令市クラスでは熟考された結果と受け止めたい。

一方、一般行政部門では都市経営上の戦略によって今後も機構組織の改編が行われる必要性は高いだろう。先に見たような企画部門や産業振興部門は、都市経営を行う上で極めて重要な役割を担う。特に、少子化時代にあっては発展戦略の立案や産業振興政策は今まで以上に役割が重要となることから、要検討領域と言って良いだろう。戦略的であると同時に、実行力と機動性を伴わなくてはならない。そうした都市経営の観点から、組織機構の在り方について各都市での議論が深まっていく事を期待したい。