国道23号のバイパス5区間で構成される名豊道路が、2025年3月8日に全線開通を迎える。暫定2車線を含むが、道路事業としては全線開通が意味するところは大きい。名豊道路は日本最大のモノづくり産業集積地域の物流を支える重要路線で、製造業の生産効率向上による経済効果を大きくもたらす道路だ。但し、人口減少の顕在化という三河地域の課題を踏まえれば、名豊道路の更なる戦略的活用の視点を考えたい。

1.名豊道路の概要 -約50年にわたる総延長72.7kmの大事業-

名豊道路の胎動は、1962年に沿線市町村から提唱された「愛知海道」に端を発する。愛知県としてもその調査が必要と認めて取り組んだ事を受け、1966年に建設省中部地方建設局名四国道事務所がルートや構造などをとりまとめて基本構想とした。これが今日の名豊道路計画である。全長72.7kmの路線は西から知立バイパス、岡崎バイパス、蒲郡バイパス、豊橋バイパス、東豊橋バイパスで構成され、国道1号線の渋滞緩和を図る大規模バイパスとして位置づけられた(図表1)。1972年に知立バイパス(西中IC~豊中IC間)が事業化された事を端緒に、以来53年を要し、最後の区間となった蒲郡バイパス(豊川為当IC~蒲郡IC区間9.1km)の開通によって全線開通となる。

沿線自治体は8市1町に及び、東三河地域と西三河地域を縦貫して名古屋に至るルートは、日本最大のモノづくり産業集積地と名古屋港、衣浦港、三河港を繋ぐ産業道路としての性格が強い。また、国道1号等に流入する大型物流車両が名豊道路に転換する事で、一般国道の渋滞緩和に寄与するとともに、名古屋~豊橋間の所要時間短縮をもたらす重要路線である。

2.名豊道路の経済効果 -物流効率を高め産業の生産額を押し上げる-

道路事業における「所要時間短縮」は代表的な効果指標であり、この時間短縮が経済効果を生む源泉となるから極めて重要だ。図表2に示すように、国道1号を利用した場合には名古屋~豊橋間で1時間50分を要するところを、名豊道路を利用すれば約1時間で走行可能となり、50分の時間短縮をもたらすと見通されている。

もう少し厳密に述べると、今回開通する蒲郡バイパスの最終区間9.1kmの整備前までの所要時間は1時間20分で、この段階で30分の時間短縮を既にもたらしていたのだが、全通によって更に20分の時間短縮が新たにもたらされるというものだ。

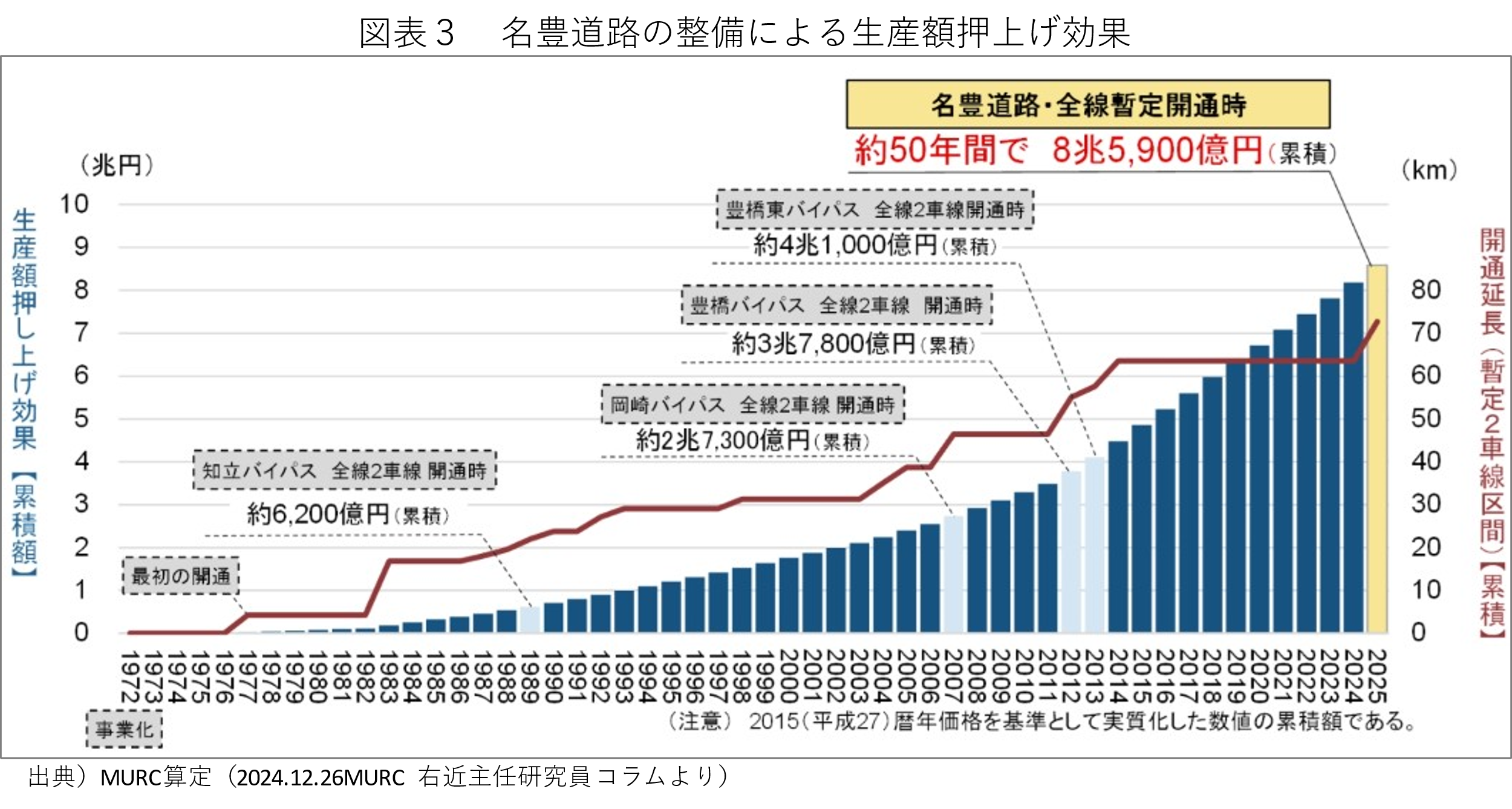

この時間短縮を基に経済効果を算定する事ができるのだが、名豊道路は約半世紀にわたる区間開業の積み重ねによって全通に至っているため、効果も段階的に生まれている。この点に着眼して区間開業の積み重ねによる経済効果を、産業生産額の押上げ効果としてMURCが算定しているので紹介したい。

名豊道路が事業化(1972年)された以降に生産額を押し上げてきた過程を試算し表現されたものが図表3だ。これによると、全線開通時までの約50年間の累積で8兆5,900億円に及ぶ生産額押上げ効果をもたらしたと分かる。区間開業を重ねる度に時間短縮効果も拡大するから、徐々に生産額押上げ効果も加速的に積みあがって来た過程を確認できる。路線長の長い道路が区間開業を積み重ねる過程では、経済効果がどのように発現するかを表現しており興味深い。

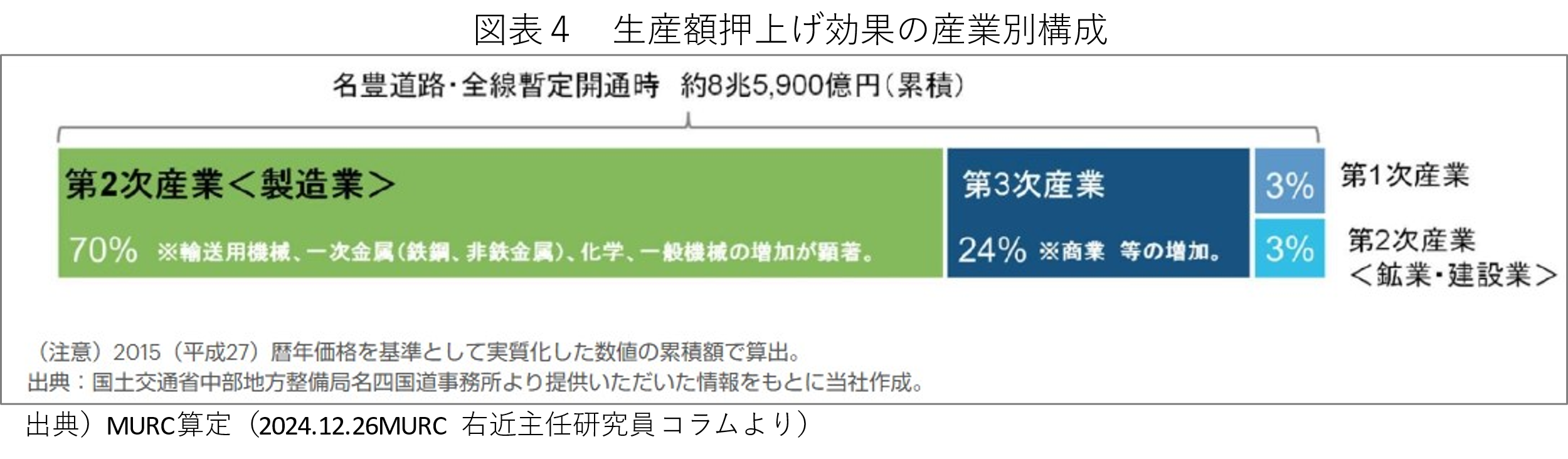

こうした生産額の押上げ効果について、業種別の内訳構成をMURCが試算した結果が図表4だ。三河地域の産業構造を反映した結果となっており、製造業が占める割合が70%に及んでいる。沿線地域に集積する自動車関連産業は、組み立て工場やサプライヤーの事業所が多数立地しており、1日当たり1,000便に及ぶ物流を発生させている。この物流効率が向上する事で生産効率を高めて生産額向上に結び付いていると解される。

また、東三河地域は国内有数の農業生産地域でもある事から、農業生産の押上げにも寄与している。こうした産業生産額の押上げ効果には新規の企業立地も多様に含まれており、総じて産業の活性化に貢献していると捉えて良い。

更には、防災力の向上(支援物資の輸送、避難者の移動、優先的道路啓開等)にもつながるとともに、観光流動の促進にも一役買う事が期待でき、多面的なストック効果を地域にもたらす道路だと解する事ができる。

3.名豊道路の意義を高める取り組みに期待 -モノづくり産業のICT化を促す契機に-

このように、東三河地域から西三河地域を介して名古屋市まで(起終点は豊橋市~豊明市)を結ぶ名豊道路は、モノづくり産業の生産性強化を中心に重大な役割を担う。三河港、衣浦港、名古屋港といった港湾と製造拠点を結ぶことによる物流産業の活性化と一層の効率化にも大きく貢献しよう。しかし、今後は更に一歩踏み込んだ効果も期待したいところだ。

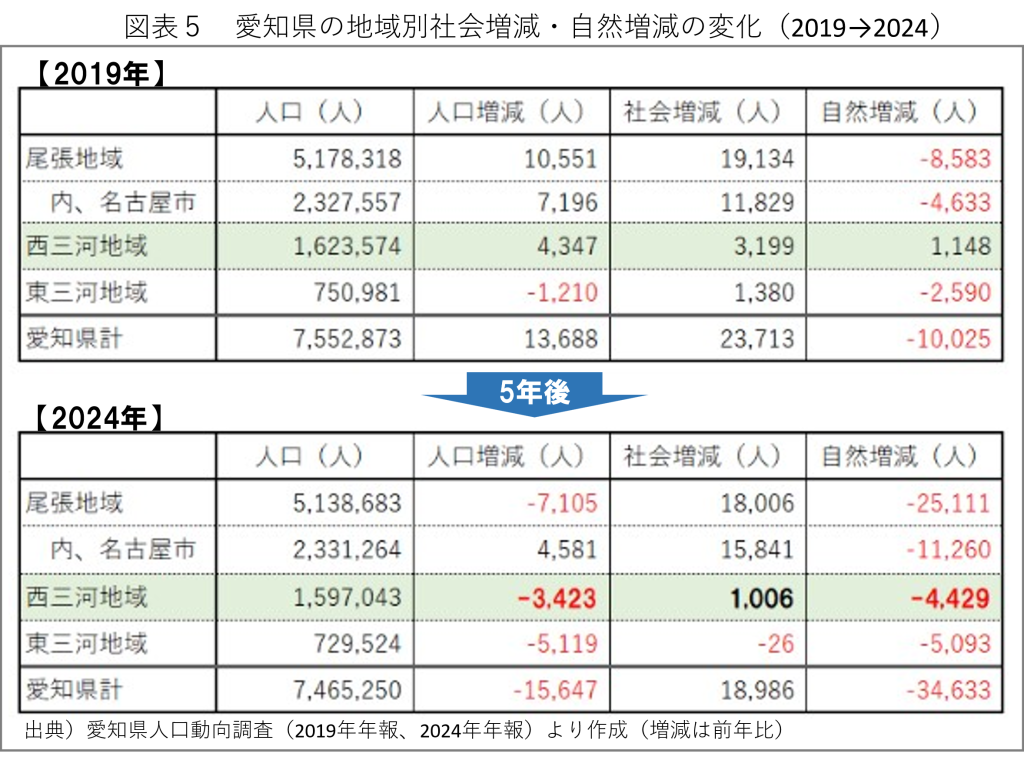

それは、地域課題克服への貢献を考えたい。東三河地域と西三河地域では人口減少が進行している。中でも注目すべきは、モノづくり産業の高度集積を背景に2019年までは人口が増加していた西三河地域が、2024年には社会増が急速に縮小し、自然減は大きく拡大した事だ(図表5)。産業力があるにもかかわらず、人口減少局面に転換した主因は若者の流出にある。三河地域の若者たちは、大学進学期に名古屋や東京といった大都市に流出しているが、就職・転職期にはより一層に東京へと流出している。その結果、社会増加が細り、人口再生産力が低下して自然減の拡大へと繋がっている。

何故、若者たちは東京に流出するのか。その原因は、若者たちが産業の付加価値産出力に引き寄せられているからだと筆者は見ている。三河地域の若者たちは、モノづくり産業に感謝しリスペクトもしていると思うが、自分の活躍機会としてはスコープに入れていない。それは、モノづくり産業の1人当たり付加価値額が大きくなく、その結果、「経済処遇と社会貢献の両立」という若者が望む活躍機会として投影されていないからだと捉えて良いだろう(vol.154、159ご参照)。

若者たちは統計を見て就職している訳ではなかろうが、結果として付加価値産出力の高い産業機能や業種に吸い寄せられている。その行き着く先が東京なのだ。現状のモノづくり産業集積では、若者の流出を止められない事を直視しなければならない。

こうした趨勢を覆していくためには、地域に集積するモノづくり産業が高付加価値化していく事が必要だ。具体的には、モノづくり産業や物流産業のICT化が進むことが必要だと筆者は考えている。産業内のICT化が進む事によって付加価値産出額が上がるからだ。名豊道路の全通は、現状の製造業の生産効率向上に多大な貢献をもたらすのであるが、同時に製造業における設計・開発、生産工程、サプライチェーン構築、物流システムの各分野における業務の見直し(ICT活用による高度化)を革新的に促す足掛かりとしてもらいたい。大規模インフラの整備を契機として、これを最大限に活用する産業界の知恵出しに期待したいのだ。現状の業務構造を前提としたまま新しい高規格道路が全通して単に便利になる事だけを享受するのではなく、次世代の視点で道路を活用する戦略的機会として捉えて欲しいと願う。

半世紀の時を経て全通する名豊道路が、地域産業に高付加価値化を促す契機となり、その先に若者を惹き付ける地域づくりに一役買うインフラへと昇華していく事を願いたい。