毎年5月中旬から10月中旬まで開催されるぎふ長良川の鵜飼。鵜を巧みに操って川魚を捕る伝統的な漁法だ。川面に映る篝火(かがりび)のゆらめきは幻想的で、鵜匠と鵜の絆が織りなす漁の模様には得も言われぬ神秘を感じさせる。現在は、観光事業として継承されており、鵜飼観覧船事業として岐阜市が助成しながら運営しているのだが、その収支は構造的な赤字を抱えている。折りしものコロナ禍で集客の落ち込みに拍車がかかり、回復途上にはあるものの運営は苦しい。その未来をどう展望するかを考えてみたい。

1.ぎふ長良川の鵜飼とは -1300年を越える伝統漁法は市民の宝-

鵜飼の歴史は古く、古墳から出土する埴輪(はにわ)に鵜飼の表現があることから、少なくとも古墳時代(4~6世紀)には存在していたと言われている。そして、ぎふ長良川の鵜飼は、正倉院に残されている文書から7世紀頃には行われていたことが伺われ、1300年を越える時の流れが長良川と共に悠々と今日に続いている。

鵜匠は、篝火に照らされた川面に縄で繋がれた最大12羽の鵜を泳がす。鵜匠の「ホウホウ」という掛け声に合わせて同乗している「とも乗り」や「なか乗り」が船べりをたたいて鵜を鼓舞すると、鵜は水中の魚を捕獲に挑む。鵜が魚を捕獲すると、鵜匠は見事な手綱捌きで鵜を舟に引き上げて口から魚を取り出すという漁法だ。長良川で鵜が捕獲する魚は鮎が中心で、鵜匠が漁獲した鮎は珍重される。

長良川の鵜匠は、織田信長によってその地位を授けられ、川における様々な権利を与えられたと言われており、1890年(明治23年)以降は宮内庁の特別職(宮内庁式部職鵜匠)として扱われている。宮内庁の職を与えられている長良川の鵜匠は世襲制で引き継がれており、現在は6家がこれを継承している。この6家の鵜匠は、一般客向けの観覧鵜飼の他に御料場(ごりょうば)と呼ばれる特別の区域で御料鵜飼を行い(年8回)、捕れた鮎を宮内庁に納めるほか、宮内庁が外交団を招待して接待するための御料鵜飼を行うなど、宮内庁と特別な関係を維持して今日に至っている。こうしたことから、長良川の鵜飼は日本を代表する伝統文化として国によって扱われていることが伺える。また、「長良川鵜飼用具」は、その一式122点が国の重要有形民俗文化財に指定されており、「長良川鵜飼漁の技術」は国の重要無形民俗文化財に指定されている。

このように、ぎふ長良川の鵜飼は歴史と格式において特別で、国内11カ所に分布している鵜飼の中でも稀有の存在なのである。筆者は岐阜市長良学区で生まれ育った。長良小学校、長良中学校時代の竹馬の友には、鵜飼関係者が多数いる。長良学区の人々にとって鵜飼は欠かすことのできない風物詩であり、故郷を象徴する文化資源であり、誇りである。そして、家を上げて鵜飼を守る人々の姿を目にしてきた我々は、鵜匠に特別の敬意を持っている。鵜匠を友人に持っているという事が自分や家族の誇りとなっていることを、筆者も幼少の頃から気づいていた。

2.赤字が常態化した収支構造 -観覧客が10万人でも年間2億円の赤字-

その一方で、ぎふ長良川の鵜飼は苦境に立たされている。コロナ禍前には年間10万人の鵜飼観覧船客が訪れたが、それでも2億円程の赤字を計上していた。コロナ禍に突入した際には約2万人まで落ち込み、高級観覧船の導入が奏功した今季は3年ぶりに5万人台に回復したが、コロナ禍前と比べれば半分だ。往時には30万人台の観覧船客がいたのだが(1973年の33.7万人がピーク)、1990年代以降は10万人台で推移し集客は思うように伸びていない。天候にも左右されるし、コロナ禍では感染症対策で人数制限を行ったことが響いた。

鵜飼観覧船事業の収支は、観覧船収入に対して鵜匠への報償費、観覧船船頭の雇用費、観覧船造船所の経費などが支出されるのだが、近年は赤字が常態化しているため岐阜市が助成している。鵜匠6家は報償費の中から鵜舟の維持・管理費、鵜の餌代を含む飼育費、鵜匠や鵜舟船頭たちの生計費などを捻出する。観覧船収入が唯一の収入源であるから、全ての支出を賄うためには単純計算で約20万人/年の観覧船客が必要となる。コロナ禍前の集客水準に戻ったとしても、倍増させないと収支は均衡しないという事だ。

3.市民の宝をどう守っていくか -構造的な赤字との向き合い方-

ぎふ長良川の鵜飼を将来にわたって存続・継承していかねばならないことについて、岐阜市民に異論は無かろう。しかし、鵜飼を守るために日夜努力をしているのは鵜匠を中心とした鵜飼関係者であり、赤字構造に対処すべく腐心しているのは岐阜市役所だ。果たして、市民は現下の状況に危機感を共有しているだろうか。

岐阜市長良学区で生まれ育った筆者には、その危機感は伝わって来ていない。長良学区の市民でさえ鵜飼の苦境を敏感に感じ取っていないとすれば、長良川から離れた地域の市民にとっては遠い出来事になっている可能性が高いように思える。

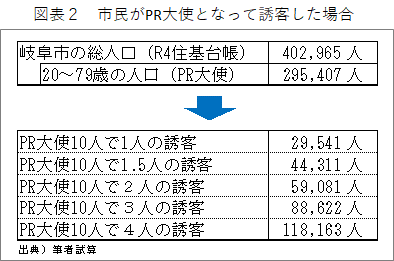

ここは岐阜市民がPR大使となって、観覧船客の誘客に一肌脱いで取り組むべきではなかろうか。岐阜市には40.3万人(R4住民基本台帳)の人口がある。このうち、社交性の高い20代から70代までの市民がPR大使になるとしよう。その数は29.5万人だ。このPR大使が各々の伝手を使って誘客すれば、一定の効果が上がるはずだ。但し、友人や親族などに呼びかけたり、仕事仲間に呼びかけたりするなどしても、全員が誘客に成功するとは限らない。そこで、図表2では、PR大使が誘客に成功する割合を想定して試算してみた。

仮に、10人のPR大使で1.5人の誘客に成功したとすると、4.43万人が観覧船客として増加するから、R4年度実績の5万人に加えれば、コロナ禍前までの水準(観覧船客10万人)近くに戻すことが可能だ。また、仮にコロナ禍前の水準に戻ったとして、そこから10人のPR大使で3人の誘客に成功したとすると8.9万人を増客できるから、収支均衡の20万人への到達が見えてくる。更に、岐阜商工会議所の会員企業が、取引先との商談後の懇親に鵜飼観覧船を積極的に利用すればなお好転する。岐阜市民を介して訪れた観覧船客には割引券やクーポンを配布するなどしてPR大使の活動を促す手もある。

このように、岐阜市民と財界が一丸となって取り組めば、相当の誘客が叶うはずだ。そうした輪が自然に広がらないことについて、岐阜市は問題の底流に潜む原因を探求すべきではなかろうか。それは、危機感の共有不足の可能性だ。市民が守らねばならないと思っている鵜飼の苦境について収支の状況を開示し、持続的に運営していくためには赤字解消に取り組んでいく必要がある事を説明すれば、市民と財界の理解は得られよう。

また、鵜匠たちの努力の実態についても説明に注力すべきではないかと筆者は思う。1300年もの伝統を継承する事の重さ、苦労は一方ならぬものがあるはずだ。様々な工夫とやりくりをしながら市民の宝を守っている鵜匠たちの生きざまに共感を持ってもらうことも大切だ。共感を得るためには、苦心の様を示す必要もあろう。市民が危機感を共有し、鵜匠たちの努力に共感した時、PR大使として一肌脱ごうという動きは、市民社会の中に自然と輪が広がっていくのではないかと筆者は思うのだがいかがだろうか。

市民が自らPR大使となり、財界とも一体となって観覧船客の増客に取り組んだ結果、観覧船事業が常態化した赤字から脱出した時、岐阜市民社会には鵜飼との新たな共存意識が芽生え、シビックプライドが今以上に醸成されるに違いない。また、そうした取り組みに接した市外の人々は、岐阜市のブランド性を感じ取るのではなかろうか。その先には、関係人口の拡大、交流人口の増加、さらには新たな定住者の増加へとスパイラルアップしていく可能性も秘めていよう。ぎふ長良川の鵜飼の苦境に向き合うことが、岐阜市の持続的発展へと繋がって行く可能性に期待したい。