少子高齢化問題が取り上げられて久しい日本社会だが、この先にある問題が消費経済の縮退だ。人口が減少すれば、その分の家計消費が消失するから地域経済が萎む事は明らかだが、それより手前に世帯主の高齢化に伴う消費の変化が地域経済に訪れる。世帯主の年齢変化と共に消費がどのように変化していくのかを展望すると、地域経済の未来の一端が見える。MURCの宮下上席主任研究員が興味深い分析をしている。

1.世帯主の年齢別消費支出額 -消費ボリュームのコア層は40~50歳代-

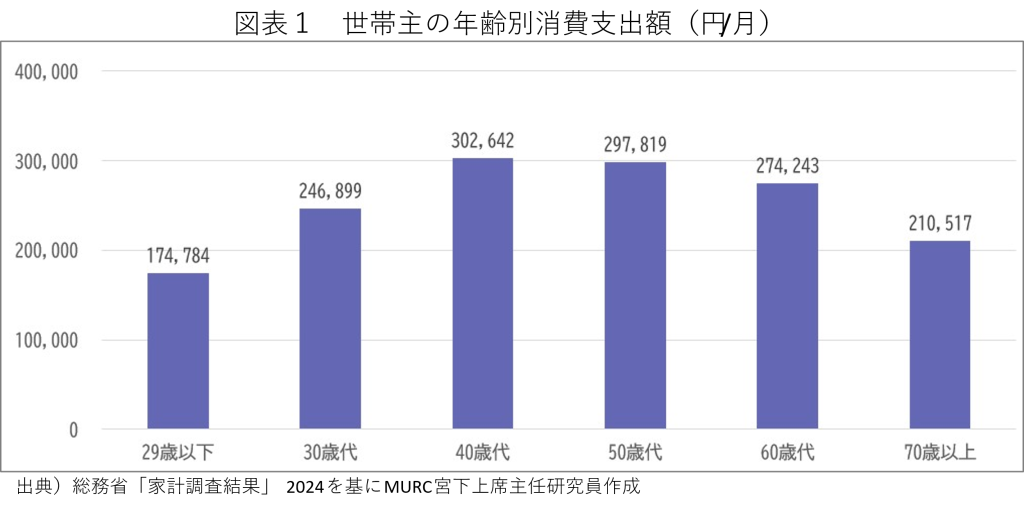

総務省が公表している「家計調査結果」2024を用いて世帯主の年齢別消費額(月額)を示したものが図表1だ。これによると、世帯主の年齢が29歳以下から40歳代にかけて消費額(月額)が増加する傾向が鮮明だ。同時に、40~50歳代の月額消費が最大となる事も分かる。そして、60歳代以降は減少傾向となっている。

29歳以下の消費額が17.4万円/月であるのに対してピークとなる40歳代では30.3万円/月であるから、この間に1.74倍の伸びを示している。一方、世帯主が70歳以上では21.1万円/月となるため40歳代に対して0.696倍となり、3割減少する事も把握できる。世帯主の年齢によって月額消費の規模の変化は大きい。

世帯主の年齢別の消費額の特性は、地域社会の消費経済に直接的な影響をもたらす。高齢世帯の割合が増加するほど消費額は減少するから、地域経済の縮退が避けられない。現実には、ネット販売を利用する割合が高齢者でも増加しつつあるから、地域に落ちる消費額は更に減少する事を覚悟しなければならないだろう。

少子高齢化の進展は避けがたい社会現象だから致し方ないという見方もあろうが、持続的な発展を掲げるならば、世帯主の加齢により消費規模が減少して地域経済が縮退する事を放置せず、対策を講じる事も地域社会の努力義務だ。29歳以下の世帯主の割合が多ければ、その後30年間は消費額が増加していくし、子育て層(30~40歳代)が多ければ向こう20年程度は消費ボリュームが大きく続くのであるから、若者や子育て層を獲得する都市経営が必要だ。

2.市町村別の世帯数変化の見通し -名古屋市を含む愛知県西部と東三河は弱含み-

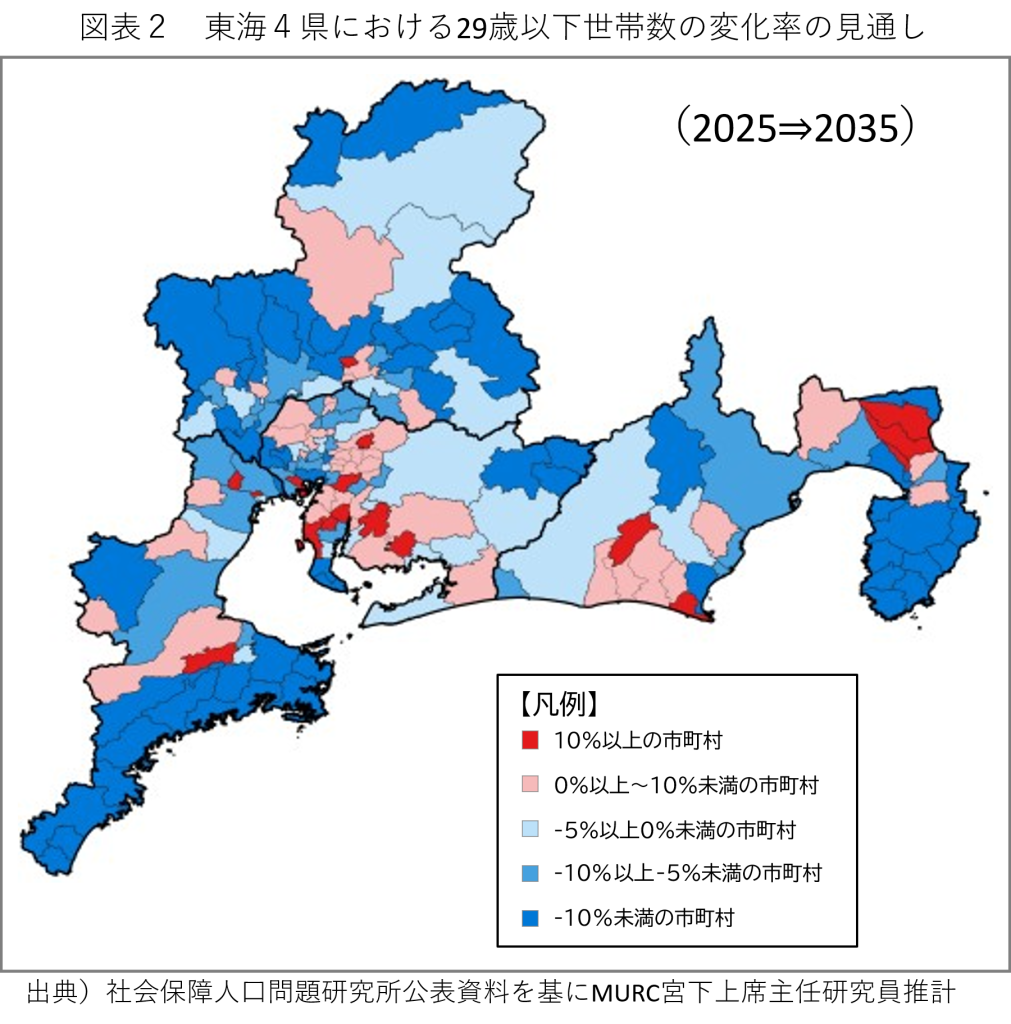

将来の世帯主年齢別の世帯数を把握することが出来れば、地域経済における消費の趨勢を見通す事も可能だ。MURCの宮下上席主任研究員が推計した東海4県の市町村を対象とする29歳以下の世帯数の変化率(2025⇒2035)推計結果(変化率)が図表2だ。

これによると、多くの市町村でマイナスの表示(寒色系)となっており、中でも半島地域や県境地域では▲10%未満のエリアが多く分布している。愛知県内においても東三河山間地域や尾張西部地域がこれに該当する。また、名古屋市内においても多くの区でマイナス傾向が示されており、これらの地域では29歳以下世帯の減少による消費への影響を想定しなければならない。

前述したように、世帯主が29歳以下の世帯が多い事、或いは増加傾向であれば、その後の消費の活力が増進又は維持されるから、地域経済の持続性があると考えて良いが、マイナス傾向が示された市区町村では、その裏側で高齢世帯の割合が増加している可能性が高く、消費の縮退が避けられないと覚悟しなければならない。

愛知県内で29歳以下の世帯数が増加していく(図中の暖色系)市町村は西三河地域に多く、静岡県では中遠エリアで多い。一方、残念ながら岐阜県と三重県ではまとまったエリアで暖色系の地域は少ない。これらの推計は、地域経済の未来を示唆しているから、マイナスエリアの地域では可能な限り対策を講じる必要があるだろう。

筆者の目には、名古屋市の未来に警鐘が鳴らされていると映る。本コラムの他稿で幾度も記述しているが、名古屋市では多くの若者が東京に流出し、子育て層が近隣市町に流出するという2つの人口問題を抱えており、この事が名古屋市の将来に暗い影を落としている。図表2の結果は、29歳以下の世帯数が減少する趨勢を裏付けており、その先にある名古屋市経済における消費の縮退を覚悟しなければならない情勢である。

市町村によって事情も異なろうが、少なくとも名古屋市は2つの人口問題(若者と子育て層の流出)を真正面から受け止めた都市経営戦略を立案する必要があると、改めて指摘しておきたい。

3.年齢別に見た品目別消費支出の特性 -食料品と外食産業の対照的な違い-

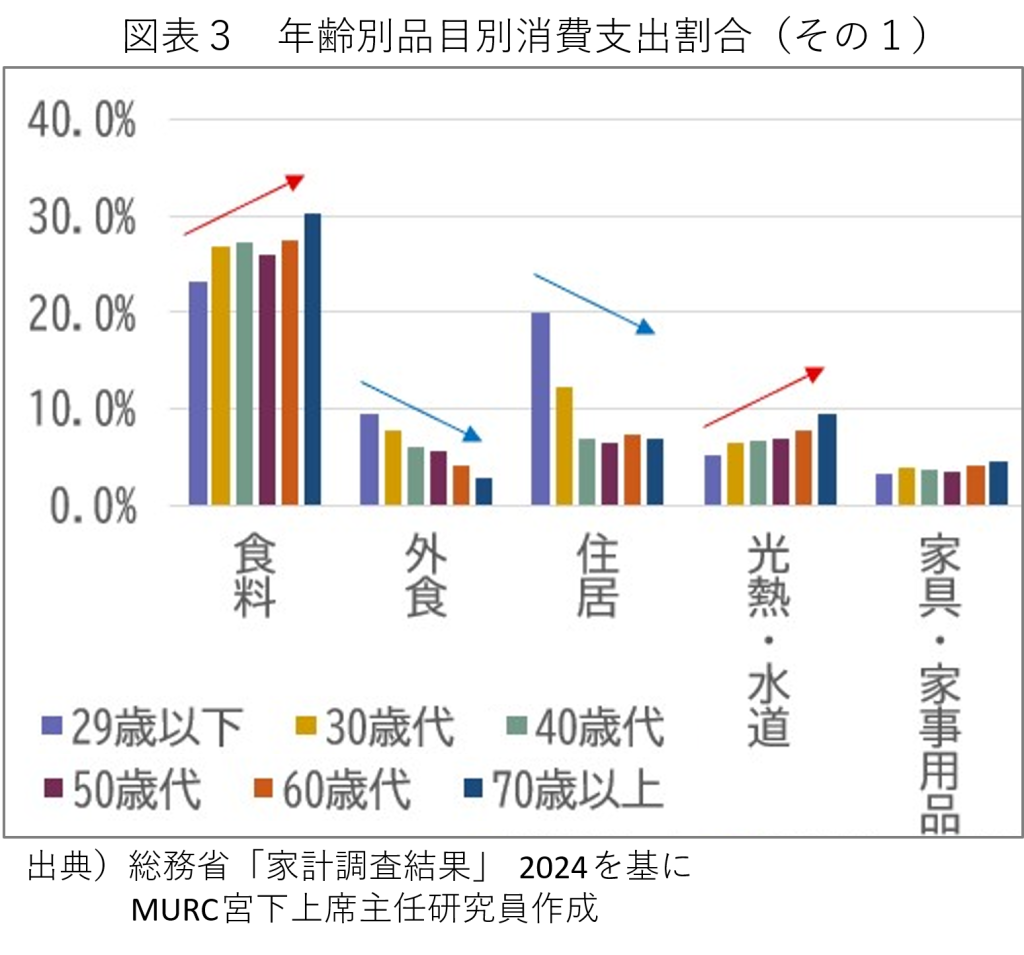

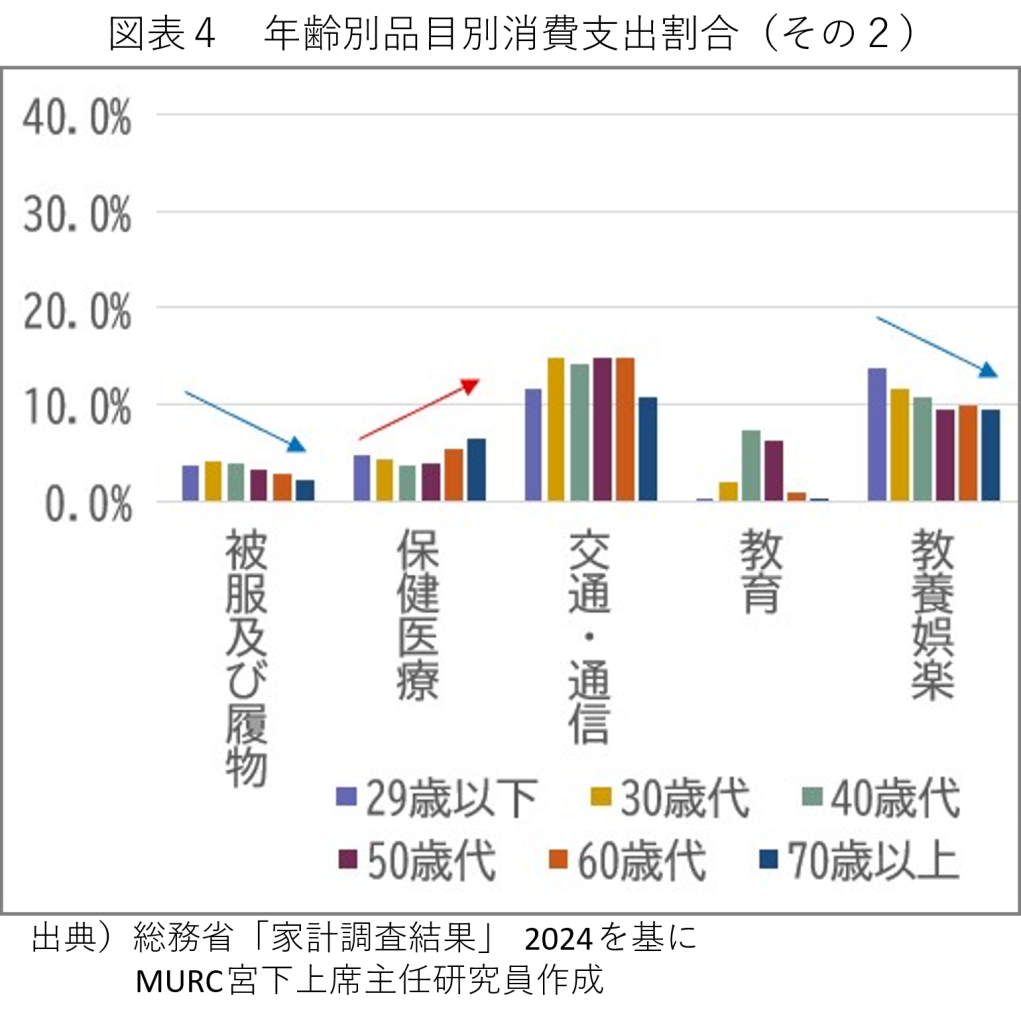

世帯主の年齢は、消費品目においても異なる特性をもたらす。図表3と図表4は、品目別に世帯主の年齢による家計消費に占める割合を示したものだ。図表3(その1)で見ると、食料品では世帯主年齢が上がるとともに消費割合が上がる傾向で、光熱・水道においても同様の傾向が見て取れる。逆に、外食と住居に関する割合は、世帯主の年齢が上がるとともに下がっている。

世帯主の年齢が高齢化するにつれて世帯年収が上限に達した後に減少するから、必需品に係る消費割合が増加するのが自然で、そうした事をこのグラフは示している。住宅取得をしてローン返済を終える世帯では、その割合が減少するのも頷ける。

これを地域社会に投影すると、高齢化とともに食料品需要はある程度維持されるが、外食産業の需要は減退していく事が示唆されている。

図表4(その2)を見ると、世帯主の年齢が上がるにつれて保健医療の割合が高まり、教育娯楽は下がっていく傾向が示されている。従って、地域社会における高齢化は、医療需要の維持・増進と、教育娯楽需要の減退を招くと解される。

4.消費傾向から見た都市経営への視座 -若者と子育て層の獲得に向けた戦略を-

10年ほど前までは「均衡ある国土の発展」が国土計画における合言葉であったが、今日的にはフィクションだと解さねばなるまい。敢えて換言するなら「都市圏単位の持続的発展」を目指すという事だろう。つまり、全ての市町村が均衡ある発展を遂げる事は非現実的で、政令市や中核市などの拠点都市を中心とする都市圏単位での持続的発展を目指す事がギリギリの目標だと考える方が現実的だ。

東海地域における代表的な都市圏は名古屋圏であるから、その持続的発展を実現する事が東海地域としての最低目標と置かれるべきだ。その際に名古屋市の果たすべき役割は大きい。名古屋市の衰退は、都市圏の衰退を意味するからだ。しかし、現実には名古屋市の多くの区で29歳以下の世帯が減少しているのであり、この趨勢では持続的発展を期待する事は難しい。名古屋圏では外食産業や教育娯楽業を中心に需要が萎み、高齢化に伴って消費の総需要も縮退すると考えねばならない。

名古屋市は近隣地域から進学期と就職期(20歳代)の若者の転入超過を得ている一方で、進学・就職・転職期(20~30歳代)の若者の多くが東京に流出超過しており、その要因は名古屋市の産業構造における付加価値額の産出力が弱い事によると筆者は見ている。また、子育て層(30~40歳代)は近隣市に流出しており、その要因は名古屋市内の新築マンション価格が急騰しているのに対して市民所得が伸びておらず、住宅取得時に価格の安い近隣市に流出していると考えられる。

これらの2つの人口問題を克服するためには、いずれも付加価値額の産出力を高める事が有効だ。付加価値額は、企業等が生み出す粗利額であり、賃金と社会投資の原資であるから、「経済処遇と社会貢献」の両立を求める現代の若者を惹き付ける重要なバロメーターだ。また、付加価値額の向上は、市民所得の向上へと結びつくから、名古屋市内で住宅を取得する経済力を強め、近隣市への流出を防ぐことにもつながる。

この付加価値額の産出力を高めるためには、機能と業種による産業構造改革が必要で、機能とは本社機能、業種とは高付加価値業種(一人当たり付加価値額の高い業種)の集積を高めねばならない。ここに焦点を当てた政策パッケージを整える事が、名古屋市の都市経営における重要課題であり、名古屋圏の持続的発展を実現するための役割なのだと銘じたい。

付加価値額の産出力を高める産業構造改革を実現できれば、29歳以下の若者世帯を増やし、子育て層の流出を抑止する事に奏功するから、名古屋市における消費需要の縮退を留める事が可能で、名古屋圏としても持続的発展を実現できるだろう。

身近な消費行動における加齢による変化は、個人単位として感じる事があっても地域社会の未来に置き換える事は日常生活の中では難しい。しかし、世帯主の高齢化は消費の規模と内容に着実な変化をもたらす。その結果、消費需要が減退するから確実に地域は不活性に陥るし税収の減少にも繋がるため、安易に放置すべきではない。世帯主の年齢に着眼した将来見通しは、都市経営の発想を啓発する好材料と言えるだろう。