コロナ禍を脱出して観光需要が戻り、その消費が地方経済にとって重要な役割を果たしている。但し、インバウンド需要はコロナ禍前を超えているが、日本人の国内旅行はコロナ禍前に戻りきっておらず、観光消費は外国人依存といったところだ。また、日帰り客よりも宿泊客の方が消費単価は大きい事がよく知られているが、これにも隠れた課題がある。観光消費に着目した地方経済活性化の課題を探った。

1.日本の観光需要はインバウンド頼み -国内旅行はコロナ禍前に戻りきっていない-

コロナ禍がもたらした観光需要の消失は、地方経済の冷え込みへと繋がった。2年間に及んだコロナ禍が沈静化して以降、観光需要は活況へと転じ、観光資源を有する地域を中心に着実に消費が戻りつつある。

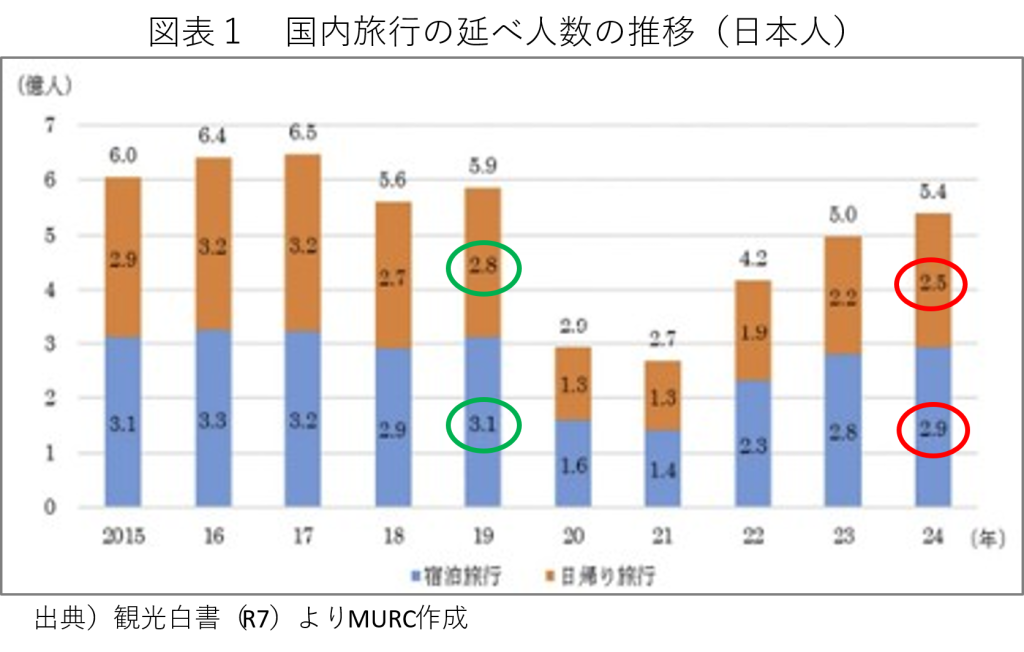

但し、日本人による国内旅行はインバウンドに比べて穏やかな推移となっている。図表1は、国内旅行の延べ人数の推移を示しているが、2024年の宿泊旅行(2.9億人)と日帰り旅行(2.5億人)は、いずれもコロナ禍前(2019年)を超えるところまでは戻っていない。恐らく、2025年いっぱいでコロナ禍前を超える趨勢だ。

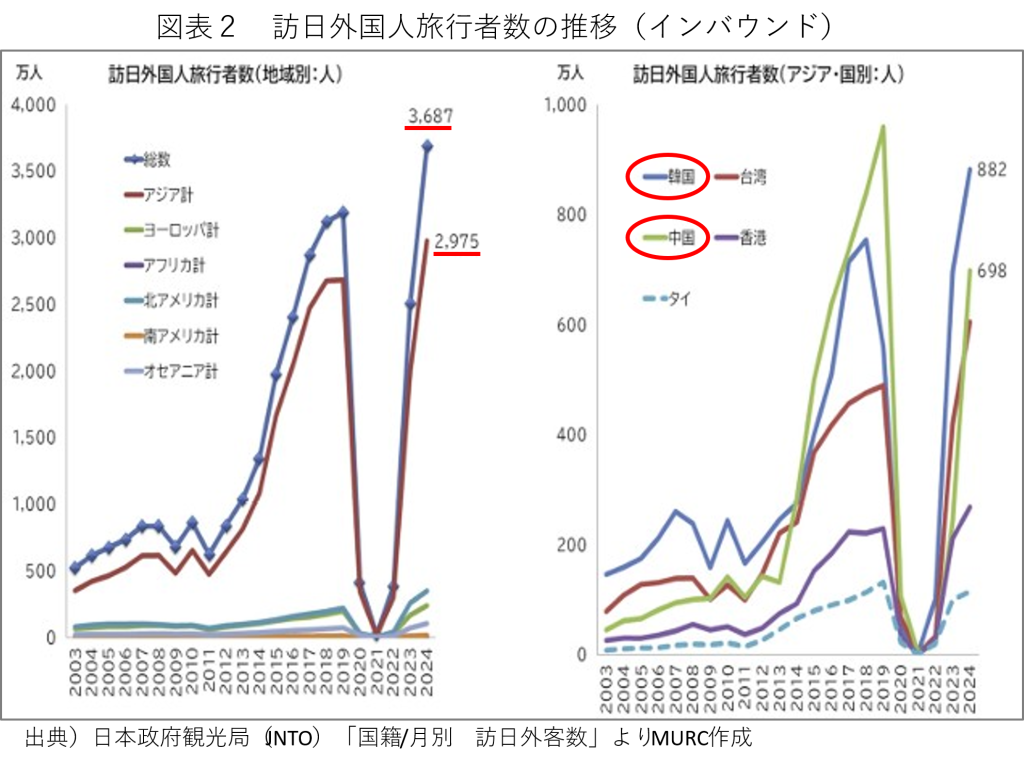

これに対し、インバウンド需要は旺盛だ。2024年の訪日外国人旅行者数は3,687万人を記録し、コロナ禍前を超えて史上最高となった(図表2)。このうち、アジア地域からの訪日客だけで2,975万人に上っており、実に8割を超えている。アジア地域の陰に隠れがちではあるが、ヨーロッパ、北アメリカ、オセアニアからもコロナ禍前を超える観光客が訪日している。アジアの中で特に多くを占めるのは韓国と中国で、この2か国だけでアジア地域からの訪日客の5割を超え、これに次いで台湾、香港からの訪日客もコロナ禍前を超えている。アジア地域の人々にとって日本は非常に身近な観光地となっている模様だ。

日本人の国内旅行にしても、インバウンド観光客にしても、その増加は消費をもたらすから、地方経済の活力を支えている事は間違いない。オーバーツーリズム等の看過できない課題もあるが、地方の活性化を考える上で欠かせない存在となっている観光消費に着目した特徴と課題を紐解きたい。

2.セグメント別消費単価の特性 -ビジネス目的宿泊客の消費単価が最も大きい-

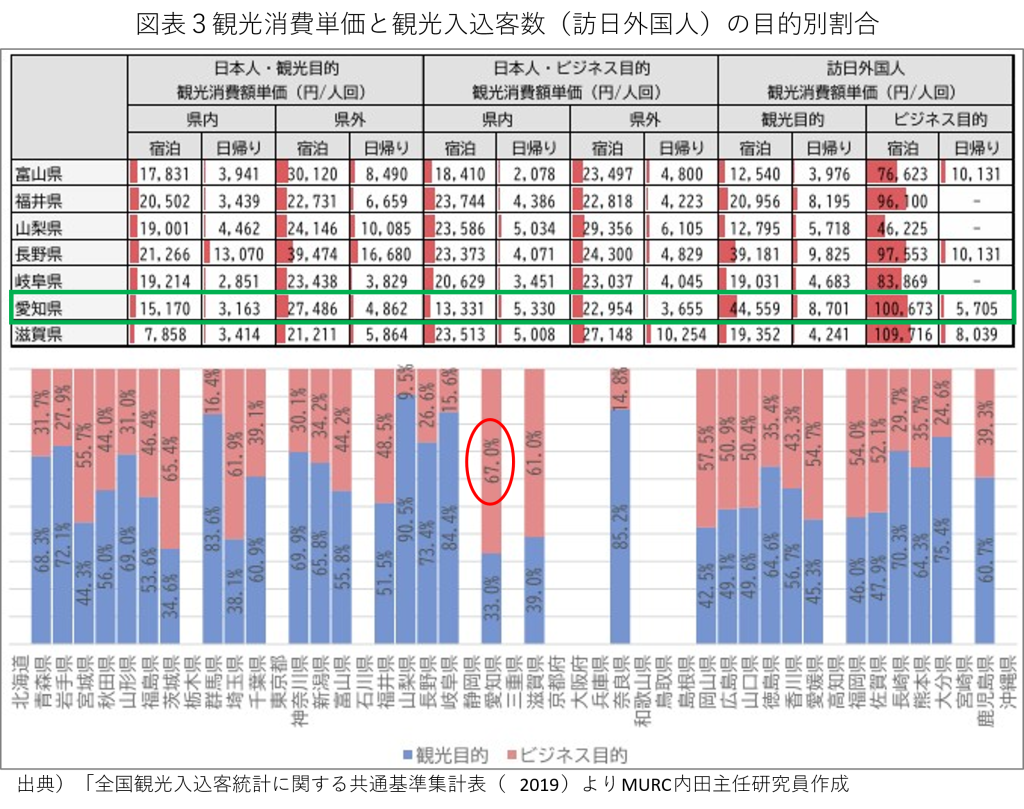

観光消費は、宿泊と日帰り、日本人と外国人、観光目的とビジネス目的といったセグメントによって消費単価が異なる。三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱の内田観光戦略室長が分析したデータのまとめが図表3だ。共通した傾向は、宿泊旅行の方が日帰り旅行よりも消費単価が大きい事だ。愛知県で見ると、日本人の観光目的では県内からで5倍、県外からで6倍日帰り客より大きく、日本人のビジネス目的では県内からで2.5倍、県外からで6倍日帰り客よりも消費単価が大きくなっている。

とりわけ、訪日外国人についてはその傾向が顕著だ。愛知県で見ると、観光目的では日帰り客8.7千円/人回に対して宿泊客は44.6千円/人回と5倍で、消費単価の水準も日本人の消費単価よりも数倍高い。さらに、ビジネス目的では日帰り客5.7千円/人回に対して宿泊客は100.7千円/人回と消費単価の水準が一層に高く、実に18倍の消費単価(日帰り客に比して)となっている。地方経済の活性化に効果的なのは、ビジネス目的の訪日外国人の獲得が最も効果的であるというのが内田観光戦略室長の指摘だ。

観光目的とビジネス目的の割合を都道府県別に集計したものを図表3の下段で見ると、愛知県を訪れる外国人観光客の67%がビジネス目的となっており、全国で最もビジネス目的の割合が高い。愛知県のインバウンド需要はビジネス目的が中心である事を示しており、その宿泊客の消費による経済効果が最も大きいのであるから、ここだけを見れば愛知県は良好な傾向を示している。しかし、現実には訪日外国人の量が絶対的に少ないのが愛知県の実態であり、特性を活かしきれていないのが実情だ。

但し、ここで示されたセグメント別の消費単価の違いからは、観光消費を起爆剤とした地方経済の活性化を考える上では重要な示唆が得られる。ビジネス目的の宿泊訪日客の消費単価がこれほどに大きい事を知れば、近隣地域を含めたビジネス目的客を対象に前後の旅程で宿泊を誘致できれば、効率的に経済効果を得られるという事だ。例えば、図表3では滋賀県でもビジネス目的客の割合が6割を超えており、宿泊単価も100千円/人回を超えているから、この訪日外国人を愛知県に誘致できないかという仮説だ。外国人にとっては、近畿圏と中部圏の違いなど関係ないのだから、ジブリパークや名古屋城を滋賀県に来訪する外国人向けに発信する事を考えたいものだ。

3.日本人の国内旅行における都道府県別宿泊傾向 -課題が大きい東海三県-

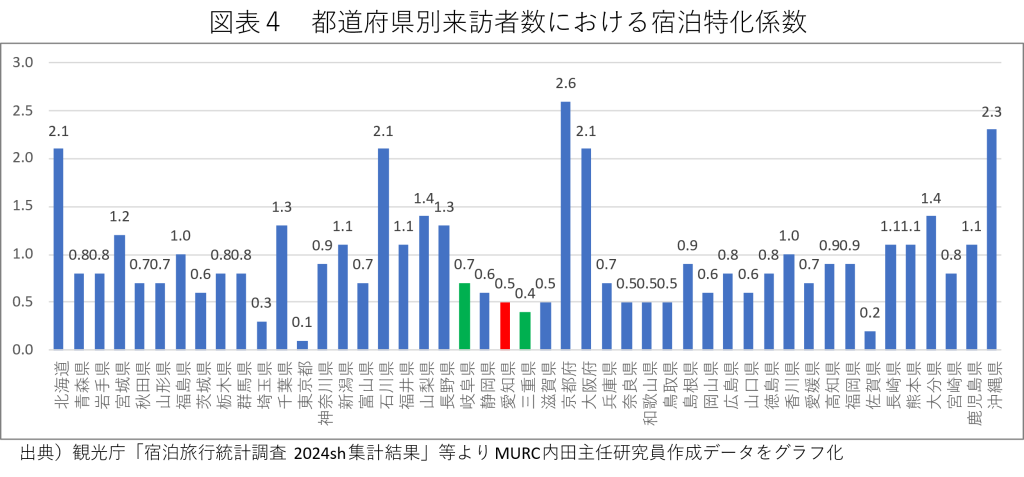

次に、国内旅行(日本人)についても考えたい。外国人と同様に日帰り観光よりも宿泊観光の消費単価が大きいから、宿泊客を獲得する事は重要なテーマだ。国内旅行客に占める宿泊者数の割合について全国値を1.0とした特化係数を都道府県別に示したものが図表4だ。特化係数が2.0を超えているのは、北海道、石川県、京都府(最大値)、大阪府、沖縄県で、これらの道府県では単価の高い観光消費が得られていると考えて良いだろう。

一方、東海三県を見ると、愛知県0.5、岐阜県0.7、三重県0.4といずれも1.0を下回っており、全国平均よりも宿泊傾向が明らかに低い。来訪客数の絶対水準を上げる事と同時に宿泊割合を高める事が、東海三県においては大きな課題だ。現状では宿泊を誘発する観光資源に乏しい事の証左であるから、今後はMICEに焦点を当て、コンベンション機能の活性化と宿泊機能の強化に注力してビジネス目的客の獲得を目論む必要があるだろう。

4.リニア時代を展望した観光戦略の構築へ -外国人の宿泊需要獲得がアウトカムに-

さて、観光消費の獲得状況において弱含みの東海三県であるが、今後はリニア中央新幹線(以下、リニア)の開業を念頭に置いた戦略を構築する必要がある。インバウンド観光客が訪れる目的地は東京都、大阪府、千葉県、京都府が圧倒的だ。このうち、東京都と千葉県を訪れた外国人観光客は、相当の割合でリニアの利用を目指すに違いない。それらの人々をターゲットに東海三県に宿泊してもらえるように準備を進める事が肝要だ。

その筆頭として重要なのはリニアのターミナル駅が整備される名古屋市だ。名古屋に宿泊する外国人観光客を増やさねば、東海三県への波及は叶うまい。そのためにも名古屋市は、都心にホテルを増やし、MICE機能を強化し、観光資源に磨きをかける必要がある。

ホテルについては、中日ビルに「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック名古屋」、名古屋城前には「エスパシオナゴヤキャッスル」が相次いで開業し、今後は三菱地所が栄に開発している複合ビル「ザ・ランドマーク名古屋」(2026年開業)に「コンラッドホテルズ&リゾーツ」が出店する予定で、名鉄・名古屋駅再開発ビルには「アンダーズ」の入居が決まった。名古屋都心部で高級ホテルの充実が着実に進むことは喜ばしい限りだ。

また、2025年にIGアリーナが開業したのをはじめ、2027年4月には名古屋国際会議場(白鳥)の大規模改修工事が完了してリニュアルオープンが予定されており、金城ふ頭で整備が進められているポートメッセナゴヤと共にコンベンション機能の充実強化が進む。さらに、今後は金山の日本特殊陶業市民会館(名古屋市民会館)の建て替えが予定されており、愛知県芸術文化センターではコンセッション事業者の募集が行われている。名古屋市内におけるMICE機能の充実強化は着実に進みつつあるから、これらのコンベンション機能を利用した大規模な国際的イベントの継続的誘致が今後の課題だ。

そして、観光資源の開発においては、名古屋城に期待がかかる。耐震問題で閉鎖されている天守閣の木造再建は止まったままで、名古屋市内の観光資源の強化において象徴的課題として残る。リニア開業に向けて着実な進展を期待したい。また、栄の久屋大通公園の南エリアの開発も控えている。ここの目玉はイベント広場とサンクンガーデン及び多目的アリーナであり、計画の具体化が注目される。是非、名古屋への来訪目的を活性化する公園へと計画熟度を高めてほしい。

このように、名古屋市内の宿泊施設、MICE機能は着実な充実強化の歩みを進めている。残るは観光資源の磨き上げに叡智をつぎ込み、リニア時代の幕開けと共に外国人の宿泊需要を掴み、近隣県に周遊を誘発し、東海経済の活性化に繋がる事を期待したい。