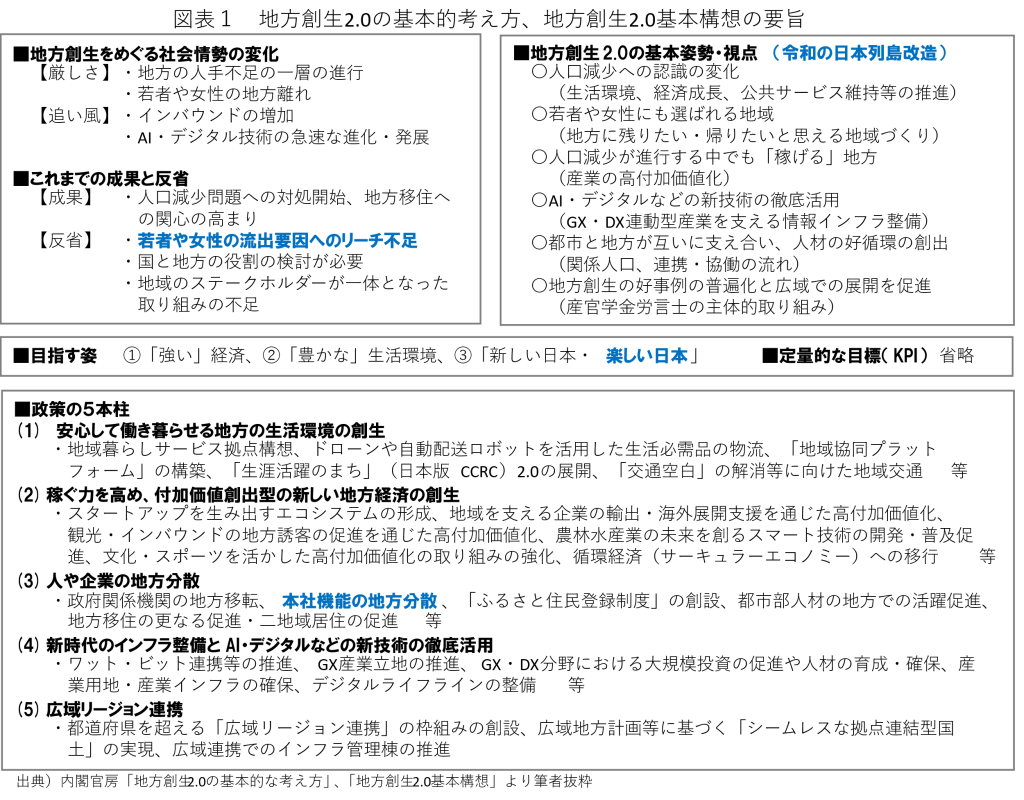

内閣官房はR6.12.24に「地方創生2.0の基本的な考え方」を決定し、これを受けてR7.6.13に「地方創生2.0基本構想」を閣議決定した。R7年中には総合戦略を策定するとしている。人口減少に対策するために「地方創生」と名付けた取り組みを始めて10年が経ち、アップデート版を打ち出した形だ。その内容には共感できる部分が随所に織り込まれているが、一部には付言したい点も残る。地方行政と仕事をする立場から述べたい。

1.人口減少問題の背景にある国土の課題 -若者の東京への流出が本源的課題-

全国の地方から若者たちが東京に流出している。進学、就職、転職を機に東京に転出した若者たちの多くは、故郷に戻る事はない。東京には活躍機会が豊富にあるが、通勤環境は厳しく、住居は狭くて家賃が高く、教育費も高い。こうした事を背景に、東京では晩婚・非婚化が顕著で、出生率も地方より低い。結婚・出産・育児を躊躇する環境にある東京へ人口移動が集中している国土構造が、人口減少の本源的課題だと捉えたい。

若者が流出した地方では超高齢化社会となり、人口減少に伴い消費は縮退し、地域の担い手が著しく不足している。自然減の拡大が続く中で、社会減(大都市への人口流出)が追い打ちをかける形で地方社会は疲弊している。

なぜ、若者たちは東京に集まるのか。筆者は、付加価値額の産出力が東京において高く、地方で低い事と強い因果関係があると見ている。マクロ経済における付加価値額は、企業会計における粗利額に相当し、売り上げから原価等の直接経費を控除した概念だ。これが人件費と企業の利益、社会貢献や設備等への投資へと振り分けられる。つまり、経済処遇と社会貢献を両立する源資と言える。この両立は、ミッションドリブン志向の若者たちが求める「やりがい」ある活躍機会として魅力的な条件となるため、付加価値額の産出力の高い企業が集積する都市に若者たちは吸い寄せられているという構図だ(vol.154ご参照)。

従って、人口減少を念頭に置いた「地方創生」においては、地方における付加価値額の産出力を高める事に注力されるべきだ。付加価値額は、機能で見れば本社機能、業種で見れば高付加価値業種(1人当たり付加価値額の高い業種)が集積する事が奏功するから、これを促す政策が有効だ。そのためには、地方で本社機能や高付加価値業種を育成する産業振興も重要だが、圧倒的に集積する東京からの移転を促す必要もある。この意味において東京一極集中の是正に注力しなければならない。また、従来から地方の基幹産業となっている農林水産業や工業が産出する付加価値額を高める努力もまた必要だ。

こうした産業構造改革を、国土構造の改造とセットで推進する事で、人口移動の流れを変えること(社会増減の変容)が、地方創生の神髄だと筆者は考えている。こうした事を基本認識として、地方創生2.0の内容を見てみたい。

2.地方創生2.0への共感 -「令和の日本列島改造」で東京一極集中の流れを変える-

地方創生2.0の基本的考え方では、これまでの地方創生10年間を「一部に好事例が地方に生まれたものの普遍化する事なく、人口減少や東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至らなかった」と総括した上で、自治体は国と地方と言う縦の関係だけでなく、他市町村と言う横の関係を改めて意識する事(好事例を参考にして取り組む事)が必要であり、産官学金労言の関係者が自ら考え行動を起こす事が必要だと指摘している。また、明治維新後は富国強兵の下で「強い国」が目指され、戦後は復興と高度経済成長の下で「豊かな国」が目指された中で東京一極集中が進んだが、現代では多様な幸せを実現するために一人ひとりが夢を目指して「楽しい」と思える地方を創り出していく必要があると時代認識を整理している。そして、これを実現する追い風要素として、インバウンドの増加とデジタル技術の進展・普及があると指摘している。

東京一極集中の流れを変え、若者や女性が地方を選ぶ国土を目指すべきという課題認識が前面かつ明確に出たことに共感したい。原点とすべき課題認識がずれていては政策が空回りするし、目標を共有できなければ国を挙げて取り組む事はできない。地方創生を推進する事は東京一極集中の是正と表裏一体であるという捉え方は非常に大切だ。「令和の日本列島改造」とまで明示した姿勢を強く支持したい。

その実現に向けて、定量的な管理目標(KPI)として、地方の一人当たり付加価値労働生産性を東京圏と同水準にする事を目指す事や、地方への若者の流れを2倍にする事、AIやデジタル技術を活用して地域課題の解決を図る市町村割合を10割にすることなどが掲げられた。前述したように、若者を吸引する産業経済の条件は付加価値額の産出力と強い因果関係があるため、これに直結するKPIが掲げられたことを歓迎したい。

また、政策の5本柱の中には「稼ぐ力を高め付加価値創出型の新しい経済の創生」や「人や企業の地方分散」が位置づけられた。前者には地域企業の輸出・海外展開支援を通じた高付加価値化、観光・インバウンドの地方誘客の促進を通じた高付加価値化、農林水産業の未来を創るスマート技術の開発・普及促進などの政策が織り込まれた。また、後者には、政府関係機関の地方移転、本社機能の地方分散などが織り込まれ、若者や女性の活躍機会に繋がる政策パッケージが企図されている事に賛辞を贈りたい。

3.地方創生2.0への付言 -「楽しい地方」をどう解するか、工業離れ・本社分散の具体策は-

但し、「楽しい」地方を創るという上位概念はどうか。広く理解を得られるか心配だ。地方の良さを実感でき、それを享受する選択が可能である事を指しているのだろうと推認するが、一般には余暇の充実(レジャー、趣味、自己実現など)と短絡的に結びつけてしまうのではなかろうか。余暇の充実は重要な事ではあるが、「経済処遇と社会貢献の両立」というミッションドリブン志向の若者に対して余暇を前面に立てているように捉えられては刺さらない。筆者は「ゆとりを活かせる地方」とした方が文字通りの理解を得られ易いのではないかと思料している。

また、政策の5本柱についても付言しておきたい。地域に根付く産業として農林水産業と観光を意識した政策体系になっているが、地方では工業が地域の基幹産業となっている場合が多い。しかし、若者の工業離れが顕在化している事が大都市への流出という現象に結び付いている。従って、工業の1人当たり付加価値額を高める事も重要な課題だ。具体的には、工業のICT化を推進する事ではないかと筆者は考えている。AIやロボット技術、遠隔操作技術などを一層に導入する事で、モノづくりとICTの垣根を取り払う取り組みを加速する事が、工業の産む付加価値額が向上していく道と思われる。これを支援する政策が組み込まれる事が若者の工業離れに歯止めをかける視点から重要だ。

R7年中には総合戦略を策定すると宣言しているので、政策の5本柱を構成する政策がより具体的に打ち出されてくると期待したい。特に、筆者が最大の関心を寄せているのは、政策の5本柱の内の「人や企業の地方分散」の中に記載されている「本社機能の地方分散」を促す具体的な政策だ。若者と女性の活躍機会を地方に増やすために非常に有効だと考えるからだ。

この際、全国津々浦々に本社を分散させることは現実的ではない。各地方ブロックを代表する政令指定都市を中心に立地分散を企図すべきだろう。これを促すための政策として国が何を打ち出してくるか。ここが地方創生2.0の最大のポイントになるだろうと筆者は考えている。名古屋市においては、本社移転の受け皿となるオフィス供給を促すために、補助制度の創設を筆者は訴えている(vol.187ご参照)。自治体がこうした制度を創設しやすくなるように国が補完する制度設計をしていただけると有難い。本社機能の移転は、男女を問わず30~40歳代の活躍機会を地方に生み、移住者の獲得に繋がるとともに子育て層の増進をもたらす。東京が吸い上げた若者たちを地方に再配分する事になるので、地方創生2.0の要として位置づけ、有効な政策パッケージを打ち出してもらいたいと願っている。