令和7年度のなごや水道・下水道シンポジウム第1回が「管路の老朽化対策」をテーマに開催された。筆者は、パネルディスカッションのコーディネータとして登壇したので、シンポジウムの内容をご紹介したい。浮き彫りになったのは、耐震化と老朽化対策の重要度が年々増している中で、人材不足の懸念が顕在化している事だ。老朽化を乗り越えるためには人材の確保と新技術の導入が今後の鍵を握ると痛感した次第だ。

1.各種インフラで進む老朽化 -上下水道においても例外なく老朽化に直面-

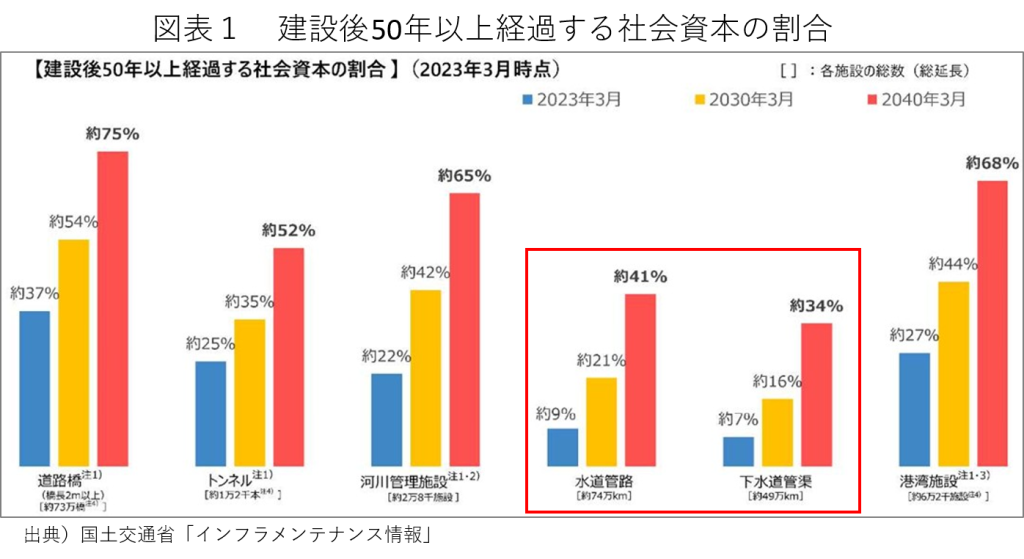

我が国は、各種インフラの著しい老朽化に直面しつつある。図表1は、インフラ種別ごとに見た建設後50年以上のインフラの割合で、2030年(黄色の棒グラフ)には道路で5割を超え、2040年(赤色の棒グラフ)にはトンネル、河川、港湾施設で5割を超える。水道・下水道は相対的に進捗が遅いが、それでも老朽化局面を迎える事は明らかだ。

老朽化すれば、当然にして壊れる確率が高まる訳で、インフラが壊れた際の被害の大きさは想像に難くない。橋梁の落橋やトンネルの崩落がひとたび起きれば、人命に関わる大惨事になりかねないし、その後の社会経済は停滞して甚大な被害が生じる。社会資本は、経済活動や国民生活において必要不可欠なものなので、老朽化を放置する事はできないから、関係部門は知恵を絞って対策を図ろうとしている。

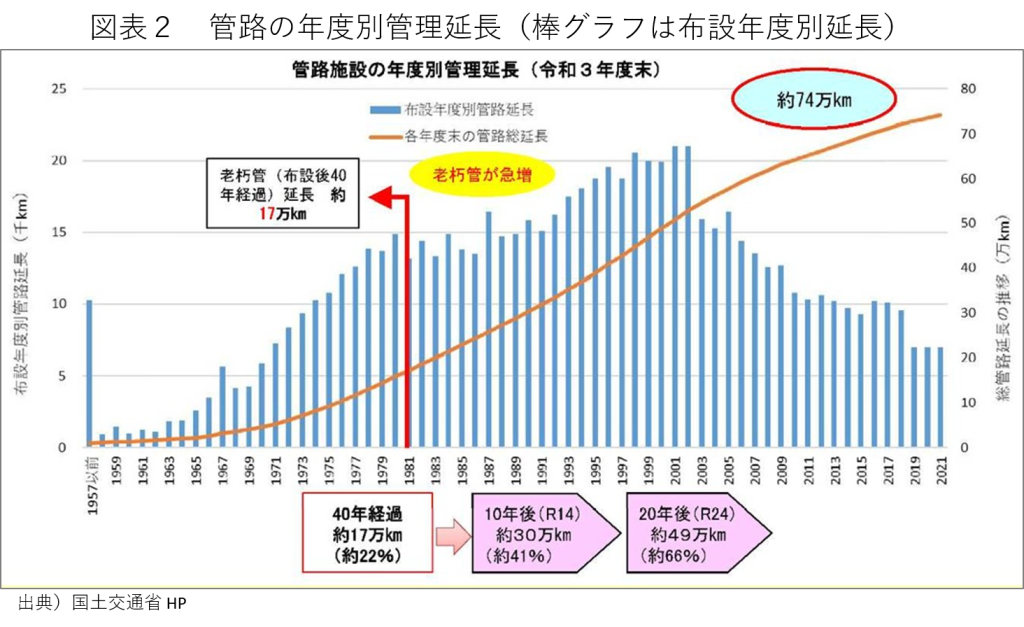

上下水道も、高度成長期に全国各地で集中的に整備が進み、その後も整備区域の拡張が継続的に行われてきたため、今後老朽施設が急増していく事となる。図表2は、全国の配水管(水道施設)の布設年度別延長を示したものだ。1970年代に急速に布設量が増加して2000年まで高水準で推移した様子が分かる。法定耐用年数40年を超えた管路は2割を超えており、10年後には4割を超え、20年後には7割に達する事が見込まれている。昨今、上下水道の管路に係る事故報道に接する機会が増えているが、いずれも老朽化によるものだ。埼玉県八潮市では下水道管の老朽化によって大規模な道路陥没が発生した他、京都市や大阪市でも配水管が破裂して大量の水が噴出した。我々の日常生活は、上下水道の管路の老朽化による事故と背中合わせの状況にあると認識しなければならない。

2.名古屋市は予防保全の観点から事業量を平準化 -緻密な計画による取り組みを実施-

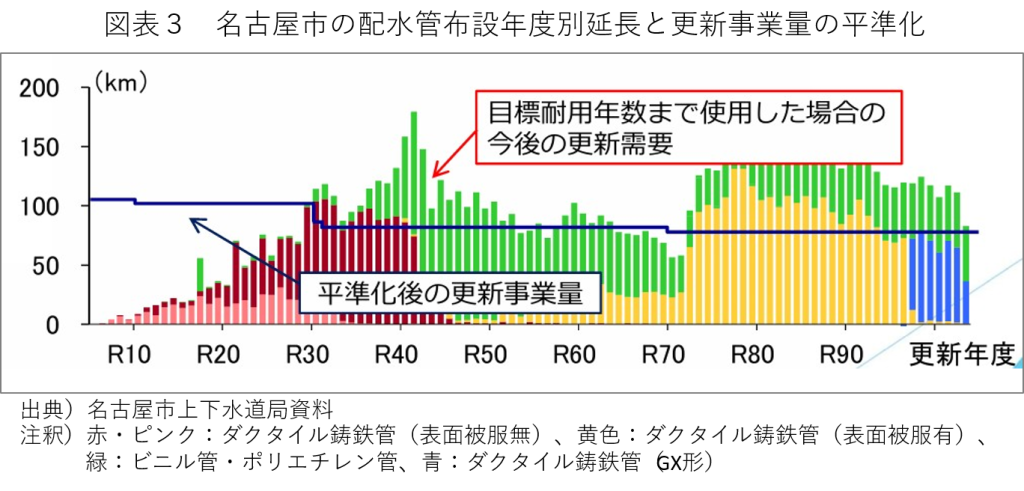

図表3は、名古屋市の水道における配水管の今後の更新需要(事業量)を棒グラフで表している。目標耐用年数まで使用した場合の今後の更新需要が表現されており、事業量の年次較差が大きい事が分かる。この先20~30年後に事業量の大きなピークを迎える事が見込まれ、成り行きに任せれば極端に工事が集中する事態となり、実務上は工事を処理できない可能性が高い。また、耐用年数まで使用するという前提となるから、耐用年数に近づいた管路があちこちで破損するリスクが高まるだろう。

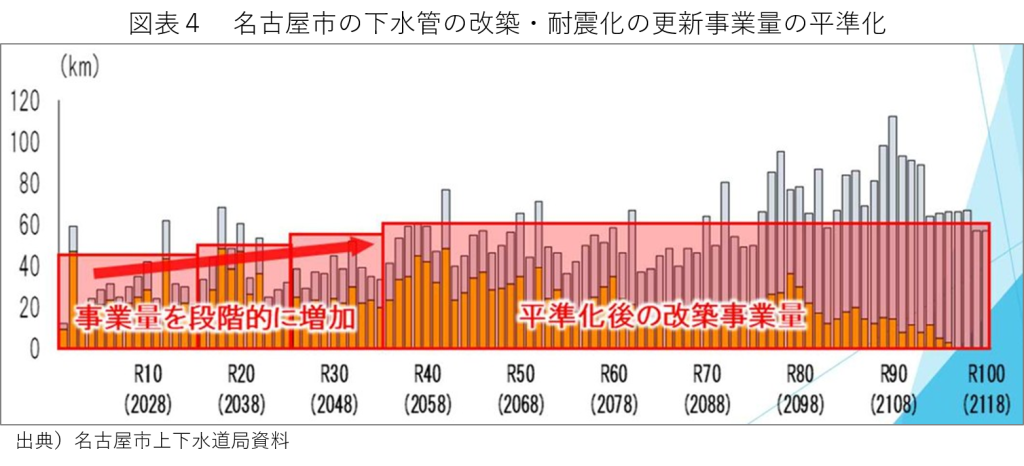

このため、名古屋市では、更新事業量の平準化を計画化し、図表3の図中にこれを表現している。耐用年数を迎える前から更新事業を前倒しで行う事で、事業量を一定に保つと同時に安全性を高める狙いがある。これは、予防保全という考え方で、傷みやすい材料を使っている管路から早めに丈夫な材料の管路に更新する事や、液状化リスクの高い地区では耐震化を早めに進めるなど、緻密に練り上げる事で策定された計画だ。下水管の改築・耐震化の更新においても、同様に事業量の平準化を計画している(図表4)。

名古屋市上下水道局が、こうした姿勢で取り組んだ結果、上下水道の管路の破損による道路の陥没件数は年々減少しており、大規模な事故も起きていない。基調講演に立った東京都立大学の小泉教授は、この事を高く評価しながらも、老朽化による陥没事故はいつ起きてもおかしくないと警鐘を鳴らした。

3.導入が進む新技術とR7年度に実施される料金改定 -計画的に手を尽くしてはいるが…-

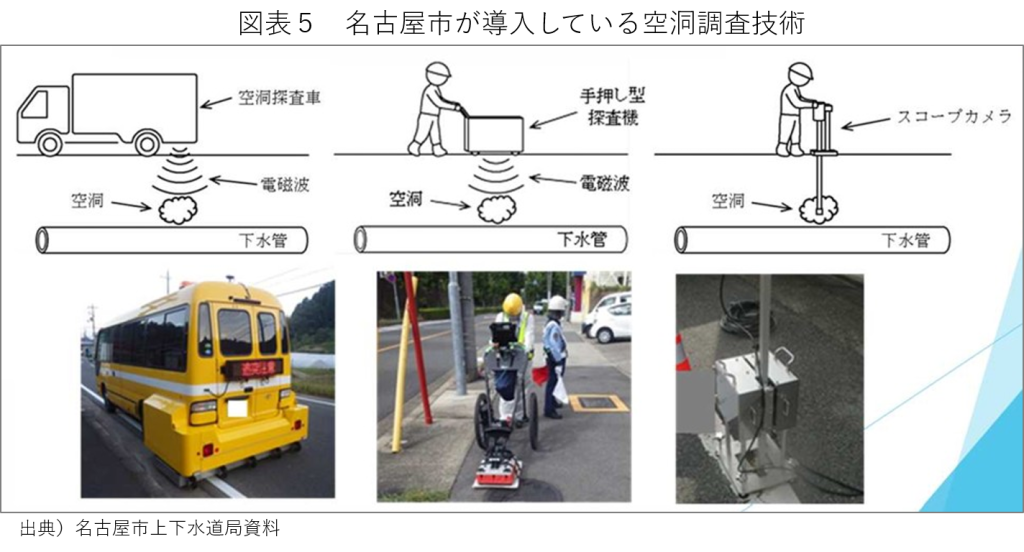

名古屋市上下水道局の根門管路部長は、陥没事故を未然に防ぐための対策として種々の技術を導入していると紹介した。例えば、下水道管については大口径であれば人が入って目視で調査できるが、小口径の下水道管についてはテレビカメラを取り付けた探査機を入れて管路の痛みをチェックしている。また、空洞探査では電磁波を利用した探査技術が導入されており、空洞探査車や手押し型探査機を利用して空洞の早期発見に努めていると紹介した(図表5)。

こうした技術導入は、陥没等が起きる前に問題のある個所を発見して事故を未然に伏せ次ぐことが狙いだ。しかし、管路延長が水道の配水管で8,400km、下水道管で7,950kmと非常に長い事から、仕事は簡単には終わらない。耐震化や老朽管路の更新事業量は、水道の配水管で年間102km、下水道管で年間45kmという計画であるから、計画通りに事業が進捗しても相当の年月を要する事となる。そして、技術者不足が深刻になれば、計画通りに事業を遂行できない懸念に直面する事となる。人口が減少しているから、労働力不足が生じて人材不足が各分野で問題視されているが、上下水道分野でもは大きな課題だ。

次に、カネの問題を安達経営企画課長が説明した。名古屋市上下水道局の収支はR5年度に赤字に転落したため、慎重に検討を重ねてR7年10月から料金を改定(10.6%の引き上げ)をする事となった。この際、より安定した経営に資するために料金体系を改編する事を決定した。その一つが水道の水量区分に応じた料金体系の改定だ。

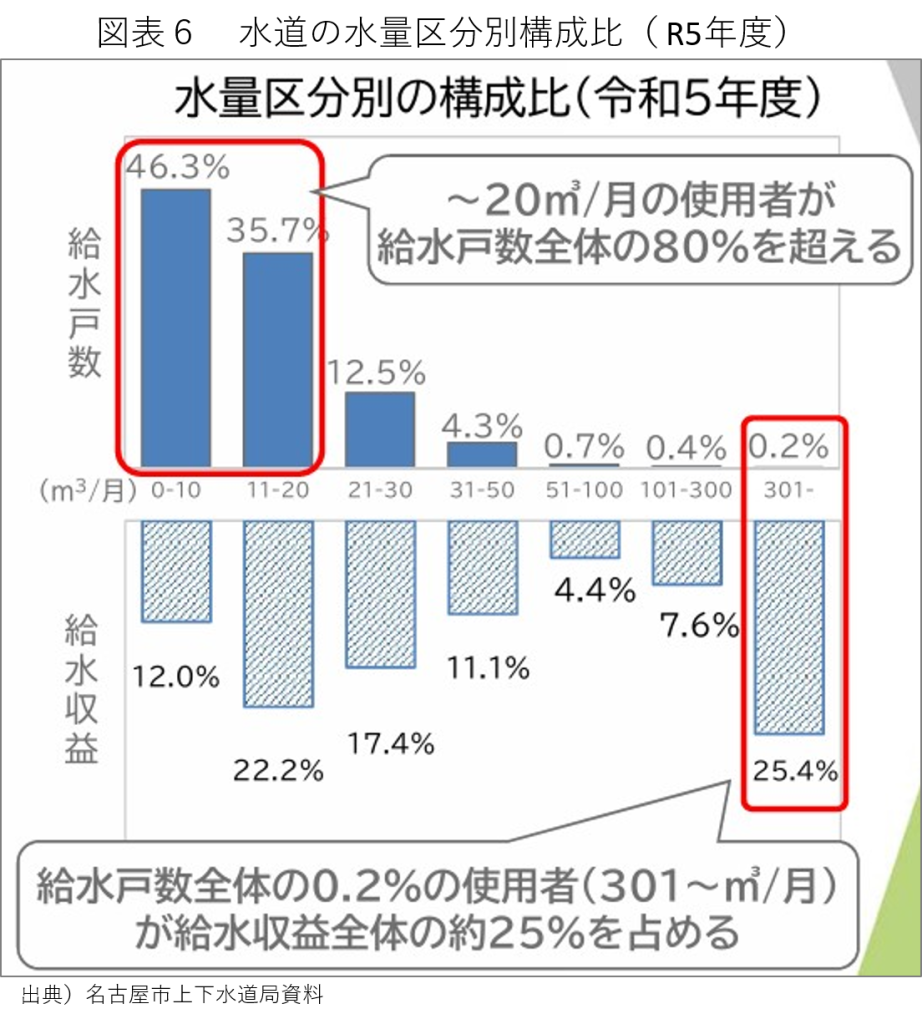

図表6は従来の水量区分別の戸数と給水収益(R5年度)を示している。これによると、20㎥/月以下の使用者が給水戸数の80%を超えているのに、この層による給水収益は34.2%だ。一方、301㎥/月以上の大口使用者は給水戸数の0.2%に過ぎないのに給水収益の25.4%を占めている。この状況では、大口使用者が減少すれば、収益の大きな減少を来たすから、安定経営が求められる上下水道事業でありながら高い変動リスクにさらされている事となる。このリスクを改善する方向に料金体系を改定することにしたと説明した。

R7年10月の料金改定により、名古屋市上下水道収支は赤字からは脱出する見通しとなり、その結果耐震化と老朽対策を進めるための原資を確保する事が可能になった。当面のカネの問題をクリアした事になるから、老朽化対策を推進するために最も大きく立ちはだかるのは、人材不足という事になる。

4.直面する人材不足にどう対応するか -さらなる技術革新と若者啓発-

東京都立大学の小泉教授は、人材不足に対応していくためのポイントは技術革新と若者啓発だと指摘した。DX技術をはじめとする多様な新技術の導入によって、仕事の効率を上げる事が現場に必要だと指摘する。当面期待される技術としてはドローンの利用を指摘した。高い所に布設されている水道施設等をドローンで調査したり、水中ドローンで管路の中を調査する事で、対策事業の進捗を促す事が期待できるという。

もう一つは、若者に生じているインフラ離れの潮流を転換する事が重要だと指摘した。大学等で土木技術を学ぶ若者たちの就職先を見ると、インフラ事業に携わる者の割合が減少している。実際、名古屋市上下水道局の採用においても、技術者の採用は困難な状況になっているという。斯く言う筆者も、土木技術を学びながらインフラ業界に就職しなかった一人だ。自分を含めて、何がインフラ離れの原因になっているかを考えたい。

それは、社会経済におけるインフラの役割を勉強しながらも、老朽化問題を自分事として考えてこなかった事にあるのではなかろうか。インフラが途絶する事で社会経済に大きな障害が生じる事は分かっていても、老朽化の進展がこれに直結するとイメージできずに社会に出たように思う。これは、まさしく土木工学科における教育姿勢の問題と言えるかもしれない。インフラの老朽化対策に携わる事の社会的意義の大きさを、学生たちに伝える責務意識を土木に携わる教員が強く持たねばならない。

どうしても、インフラの新設による効果や社会の発展に目が行きがちだが、既設のインフラがストック効果をもたらしている事に焦点を当て、その途絶を防ぐ技術の意義を伝えなくてはならない。筆者も、岐阜大学の土木工学科でメンテナンスエキスパート講座の一部を担当している。責任を改めて認識し、若い土木技術者にインフラに携わる意義を熱く語っていきたいと自身に銘ずる機会となった。また、大学はインフラ業界と連携して啓発活動を行う必要もあるだろう。社会に貢献したい若者たちの琴線に訴えかけて行かねばならない。